Павел Нерлер - Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности

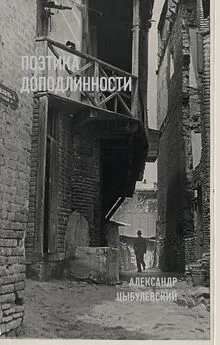

- Название:Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0842-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности краткое содержание

Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«помню упругость живую доски», «так сухо меж брызг водяных», «этот крик любви и власти», «мне чужие не нужны туманы», «Орнаменты, орнаменты, орнаменты. И на пути орнаментов – оконца».

Таким образом, окна и двери в творческую лабораторию Цыбулевского открыты круглосуточно и настежь (немного настежь): сквозняк обозрения. Уже в оглавлении «Владельца Шарманки» вы встретите такие, например, откровенные заголовки: «Отходы стихотворения „Маргарита”», «План стихотворения „Весна”», «Пропадает стихотворение» или «Строфы для третьей книги». Читатель, которого не каждый поэт допускает даже на склад своих стихотворных циклов, не может не поразиться – полный обзор, все на виду, даже поэтические гвозди – рифмы – лежат на самом свету: «название села – Ицари (с рифмой исстари)», «аэродрома, дома – рифмуются с чуточку грома» и т. п.

Разоткровенничавшись, поэт иногда обнажает не только прозаические потоки, питающие поэзию, но и ее глубинное, подпочвенное питание – поток сознания. Например, в прозе «В»:

В начале было слово – им все и закончится, – как выразить, что ничего, кроме слова, уже для тебя не осталось – ощущенье такое в саду. В этом саду – этот сад – другой – не тот – тут другое – а что? У буфетчика в холодильнике рыба – локо – безусый сом – побрызганный уксусом – дзмари – вот уже и сфера слова – волны, валы, волы. Синтаксис, где в конце строки – рыба – и проплывет, проплывет рыба – где? – в саду, саду, и далее головокружительной следует быть синкопе – анжабеману: ибо. Кажется, споткнулся, а это плавный на самом деле переход. // Рыба и далее, далее – ибо – запланированное запинанье без запинки. // Безразлично – съедена, не съедена, съедобна ли…

Этот иррациональный отрывок всплывет потом строфой стихотворения. «В саду»: «Какие волны разом набегали / И воскрешала рыб тархун-трава. / Бессмертна рыба в имени „цоцхали”. / Воистину и мертвая жива!..»

Как бы то ни было, но существеннейшим моментом прозы Цыбулевского является не автономность ее от поэзии, а их соподчиненная взаимосвязь – как смежных уровней словесности. Проза – это предпоэтическое звучание, питательный пьедестал поэзии, что, впрочем, совершенно не мешает ей прекрасно себя чувствовать и на собственном уровне, вызывая заинтересованный читательский отклик.

Этот иерархический симбиоз прозы и поэзии Цыбулевского предопределен и обеспечен целостностью его литературной личности, единым подходом к словесному материалу, к слову – как к чему-то родовому для прозы и поэзии и чем-то роднящему их. К этому следует присовокупить и всю общность большинства из применяемых поэтом чисто стилевых приемов.

Поэтому в дальнейшем те или иные элементы и нюансы литературной работы Цыбулевского будут характеризоваться в свете ее восприятия как некой органичной целостности, именуемой по ее высшему ингредиенту – поэзией, а проза – как таковая, сама по себе – будет обсуждаться и оговариваться лишь изредка, в случаях явной необходимости.

Поэтика доподлинности

На произведении должен стоять гриф подлинности: «Такого не придумаешь». А как же тогда с творчеством-созиданием?

А. Цыбулевский…И реальность разит не разя.

В судьбе Тбилиси и в творчестве Цыбулевского есть нечто общее и роднящее: это естественное слияние двух несхожих потоков – великой русской и великой грузинской культур. И в этом смысле уникальный творческий опыт Цыбулевского представляет собой интерес исключительный: восприемник двух культур, а точнее русский поэт с глубоким грузинским наполнением, он вырабатывал для себя собственную оригинальную поэтику, в столь искреннем и откровенном виде до него никогда не встречавшуюся.

Речь идет о поэтике доподлинности.

В Грузии всегда было много добрых и мудрых стариков, знающих жизнь не вообще, а во множестве ее проявлений – свою жизнь, жизнь родителей, жизнь детей, соседей, жизнь своей улицы, деревни, города, своей страны, наконец. Думаю, что именно эта мудрость плюс зоркая пристальность взгляда и четкая, подробная память легли в основание поэтики Цыбулевского. Он формулирует ее сам и неоднократно – и в прозе, и в стихах.

Описания вне описанья,

видно этим стихи хороши.

И пьянят, будоражат, названья –

скажем, город какой-то Карши [57] Город в Узбекистане, столица Кашкадарьинской области, расположен в центре Каршинского оазиса.

.

Тут автобус набит до отказа,

и чадит перегретый мотор.

В тесноте – для стиха и рассказа

открывается скрытый простор.

В незнакомом знакомые грани,

и реальность разит не разя.

Чту доподлинность – ту, что заране

предсказать и придумать нельзя:

не средь трав и растений спаленных

мавзолеи небесной красы,

а на туфлях моих запыленных

две сплетенные туго косы…

Перед поэтом, над ним, сзади него, вокруг и возле – обнесенная горизонтами жизнь, жизнь – окоем. Она чиста и невинна, она пуста и наивна, она нема и неосмысленна (быть может, даже бессмысленна) – но лишь до тех пор, пока поэт не откликнется на ее настоятельный призыв, пока не озвучит, не оглаголит, не запечатлеет ее проявления, пока не обожжет ее, жизнь, жаром и горечью своей собственной мысли.

Коль скоро это именно так, то простим поэту его романтическую дерзость и прекрасную заносчивость: «Вспомнил – как сотворил. Природа не может и шелохнуться без строки поэта» [58] ВШ, 114.

.

Каждая строка Цыбулевского – как сотворение мира, но сотворение не по произволу бренного художника, а по законам и воле самого мира – единожды уже сотворенного. Ничего от себя, но все через себя: мир должен быть узнаваем!

И отсюда уже вытекает более прикладной принцип, критерий (и ограничитель, добавим от себя) исповедуемой Цыбулевским поэтики: «Предсказать и придумать нельзя»!

…Но литература знает и множество блестящих воплощений и совершенно иных принципов, других кредо, и осознание этого принципа как начала собственной поэтики было для той честной и рефлектирующей натуры, какой был А. Цыбулевский, и болезненным, и мучительным.

Думаю, что он не встречал позднего (1909 года) высказывания Льва Толстого о том, что «…напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статья, рассуждения, и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь» [59] Из воспоминаний А. Б. Гольденвейзера.

. Знай Цыбулевский эти слова, он бы, полагаю, где-нибудь да сослался бы на них.

Но он и сам, без Льва Толстого, написал об этом в прозе «Казбек»:

…я сумел бы не отвлеченно, а конкретно решить мучившую меня дилемму: что не важно для литератора, следует ли писать под диктовку того, что перед глазами, гнаться, как я гонюсь, за подлинностью, точнее доподлинностью, то есть чем-то таким, чего придумать нельзя. Или же ничего не нужно, ничего – кроме четырех стен и чистого листа бумаги. Пример доподлинности, которую чту: как-то в Средней Азии в автобусе, коса узбечки, сидевшей впереди меня, гляжу – лежит на моих запыленных туфлях – придумать такое невозможно… Я затеял своего рода гаданье – какая выпадет карта? Если им не нужен Казбек, то литератору ничего не нужно, значит, я не существую как литератор. А если им нужен Казбек, то я – рабский переписчик, эксплуатирующий собственную впечатлительность, все же чего-то стою и мой метод тоже неплох и хорош, хотя литература, конечно, не протокол, составленный на месте происшествия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Журба - Александр Матросов [Повесть]](/books/1069084/pavel-zhurba-aleksandr-matrosov-povest.webp)