Павел Нерлер - Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности

- Название:Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0842-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности краткое содержание

Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

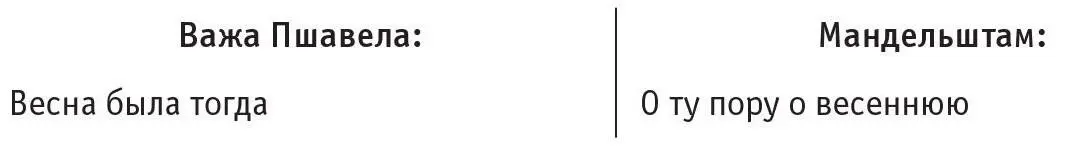

Перевод «Гоготура и Апшины» Заболоцкого, так же как и переводы этой поэмы Цветаевой и Мандельштама, не достигают до высоты и глубины подлинника. «Мифологическая концепция» в этих переводах не «играет» – спит – она еще на уровне подстрочника, не ожившего, воспрянувшего стихотворения. Так, сила Гоготура, который взваливает дерево на плечо и идет себе, попыхивая трубкой, в переводах – вопрос количественный, у него этой силы больше, тогда как у Важа Пшавела тут нечто качественное, незаурядное, даже нечеловеческое, мифологическое.

Тут принципиально другая система, другой быт, другое общество, другая мораль, другой пейзаж. Что ни шаг – другое. И в то же время нечто не постороннее тут, а человеческое, трепещущее. Существующие переводы, конечно, являются целостными концепциями прочтения поэмы – поэма дает повод такому прочтению, и все же мифологическая концепция не была в достаточной степени внутренне прояснена. «Гоготур и Апшина» принадлежат к тем полностью не разгаданным созданиям человеческого гения, чья окончательная, если она возможна, концепция, которой является перевод, – впереди.

Как справедливо писал Заболоцкий: «Успех перевода – дело времени; он не может быть столь же долговечен, как успех оригинала». Неудовлетворительность существующих переводов… Ныне «культурный голод» утолен, и неизвестно, когда еще вновь ветер эпохи откроет книгу на этой странице… Гадать не нам. И кто откроет, кто посягнет? Какие-то имена уже сейчас могут быть произнесены вслух: А. Межиров и Б. Ахмадулина. Из малоизвестных публике – В. Леонович. Имена проверенные, апробированные на грузинской поэзии…

…Будем благодарны имеющемуся. Каждый перевод – прекрасен в своем роде: он дает, даже изолированно от всего, понятие о многом, очень о многом…

Вот едет Гоготур:

В одной строке – наглядна – вся «стилистическая» мысль, при сохранении буквальности. Правда, по-грузински это «тогда» бесконечно – оно и сейчас, и миллионы лет назад – «абсолютное прошлое», по-русски это неощутимо… Но тут же, в следующей строке, во искупление недостаточности предыдущей, Мандельштам дает такое:

Цветаева в этом же месте дает синтетический образ чрезвычайной силы:

По фиалковым глазочкам

Едет, едет богатырь.

Читатель – оцени!

А у Заболоцкого – тоже прекрасно в своем эпическом плане:

Была весна. Цвели фиалки.

Надев весенний свой убор,

Цветами покрывались балки,

И зеленели склоны гор.

Последний стаял снег в лощинах,

Расселись птицы по кустам.

Самец-олень, рога раскинув,

К зеленым тянется листам.

И далее, далее: начав, нельзя остановиться – такова тяга!

Мир под весенним покрывалом

Глядит спросонок в глубь реки,

Где мчит Арагва вал за валом,

Ломая камни на куски.

Сочится влага вниз по скалам,

В верховьях тают ледники.

Это видел, как «сочится влага вниз по скалам», – не только Важа Пшавела, но и Заболоцкий. Стихи пронизаны силой, присущей только очевидцу, и в то же время то как бы голос всей русской классической поэзии: «Цветами покрывались балки», «В верховьях тают ледники» – казалось бы – ничего особенного, а ведь вот сколько тут для русского читателя! Невозможно это было бы «перевести» обратно – таков феномен непереводимости. А сколько такого предельно простого, говорящего грузинскому сердцу, – увы, недоступно, – потому что это осталось в подлиннике и присуще стиху Важа Пшавела на родном языке, и только.

Эта поэма чем-то отлична от других поэм – есть в ней какая-то тайна, о тайне ее писал и сам Важа Пшавела. Обыкновенное былинное сказание, но тон какой-то другой, щемящий. Осужден ли в поэме Апшина последним приговором, проклят ли? Конечно, нет. Скрытое, затаенное сочувствие к Апшине можно признать конструктивным двигателем поэмы… Это сочувствие уловлено и соответственно скрытно выражено всеми тремя переводчиками. Заболоцкий: «И, развязав Апшине руки, беднягу поднял Гоготур»; Цветаева: «…Апшина – синий, весь заплаканный стоит»; Мандельштам: «Приподнялся бедный Апшина, посиневший, весь в слезах». Почему же скрытое сочувствие, когда оно тут явно? И все-таки скрытое, потому что на фоне осуждения Апшины и явное сочувствие – суть скрытое. На этом фоне выигрышнее и благородство Гоготура, прощающего Апшину и даже братающегося с ним. Если рассматривать поэму под каким-то одним определенным углом, есть в этом поступке Гоготура нечто неожиданное.

Что же происходит? Как обычно у Важа Пшавела, непосредственная фабула маскирует план углубления. Тут план углубления дан за странствующим, бродячим сюжетом о единоборстве двух богатырей, из которых один сильнее, а тот, что послабее, этого не знал – трагедия открытия, истина горькая, которую надо проглотить и, ничего не поделаешь, смириться. Что-то за этим сюжетом скрывается. Сам по себе он не причина для вдохновения. Так же как мораль, нотация, которую читает Гоготур над поверженным Апшиной, – не главная идея поэмы, не в дидактике ее пафос. Прежде всего, кого-то под кем-то подразумевают, но ничего определенного – все зыбко и текуче в этом плане – плане тайны. «Я унесу ее с собой в могилу», – скажет Важа Пшавела. Кто знает, какие личные, возможно, сугубо литературные события послужили тут поводом углубления и трансформации образов.

Сам Важа Пшавела – Гоготур? Безусловно, ведь образ этот, по его свидетельству, с детства был его идеалом. Но, возможно, Важа Пшавела в каком-то неизвестном нам повороте подразумевал себя и под Апшиной… Происходят как бы логически несвязные преображения, метаморфозы. Разбойник перестает быть разбойником. В конце концов на какой-то миг поэма поворачивается под таким углом, где Апшина – начало артистическое – он артист, почти певец. Гоготур же начало грубое, неартистическое: пандури у него «бренчит», он не поет, а «бубнит» – в исполнении его подчеркивается не музыкальность, а громкость – дрожит потолок, трясется окрестность от его притоптывания… Напротив, Апшина – изящен, и конь у него Лурджа – сказочный – почти Мерани, может быть крылатый – во всяком случае, он готов «взлететь». Поражение Апшины – результат недоразумения, трагического «неузнавания»: он не узнал в этой туше, напоминающей горный оползень, героя богатыря. Возможно, Апшина никогда и не был разбойником – это своего рода «священное ремесло». Он не грабит ради наживы, тут замешано и что-то мифологическое из древних пшавских сказаний – он вроде дэвов, «копящих серебро». Поэтому и жена Гоготура ничтоже сумняшеся «точит» мужа, чтобы он занялся тем же делом. Время у Важа Пшавела – сложно, многовременно. В конце концов, грабеж не позорное дело, скажем, во времена Гомера, грабеж осужден христианской моралью, – а в поэме и то, давнее, время, и это, позднее. Это где-то на границе, посередине между языческим капищем и христианским храмом. Лашарский и Хахматский крест, Копала – и головы жертвенных баранов вокруг. Это время и определенное, и вневременное – мифологическое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Журба - Александр Матросов [Повесть]](/books/1069084/pavel-zhurba-aleksandr-matrosov-povest.webp)