Леонид Фуксон - Толкования

- Название:Толкования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2014

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4475-2554-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Фуксон - Толкования краткое содержание

Толкования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

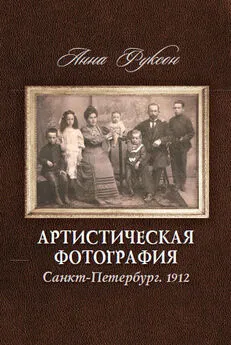

Здесь можно вспомнить феноменологическую концепцию игры и искусства, принадлежащую Ойгену Финку: «Игра-представление нацелена на возвещение сущности… В своем возвещении игра символична… Свидетель представления, который действительно вовлечен в игровое сообщество, а не просто «проходит мимо» него, не может больше делать расхожего различия между собой и своими близкими, с одной стороны, и безразличными ему другими – с другой. Нет больше противопоставления человека и людей» (Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 387). В этой же работе говорится о страхе, сострадании и смехе зрителя, обращенных «не вовне, к другим», но «внутрь, туда, где всякий индивид соприкасается с до-индивидуальной основой» (с. 388–389). Это очень близко тому, о чем писал Ф. Ницше в своей «Веселой науке»: Нам следует время от времени отдыхать от самих себя, вглядываясь в себя извне и сверху, из артистической дали, смеясь над собою или плача над собою…» (Ф. Ницше. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1990. С. 581). «Отдыхать от самих себя» означает освободиться от «частичности» и обособленности своей жизни и почувствовать свою причастность к тому, что Финк называет возвещаемой сущностью, доиндивидуальной основой, которая обозрима лишь «из артистической дали».

Смысл любой художественной детали может открываться в этих различных направлениях – к смежным семантическим слоям или к противоположным полюсам. Двум типам объективных связей произведения соответствуют два направления герменевтических усилий читателя. Символическая репрезентативность открывается читателю в усилии экспликации , развертывании смысловых возможностей символа. Направление экспликации задано всем уже прочтенным и уточняется последующим. При этом размах воспринимаемого символа достигает самого читателя, который становится частью открываемого жизненного смысла (причем не частью как осколком , а частью как у-част-ником ). Ценностная полярность обнаруживается в чтении интуитивной демаркацией , то есть идеальным проведением ценностных границ. При этом такая невидимая демаркационная линия проходит не только через воспринимаемый художественный мир, но и через самого читателя, актуализирующего в себе ценностные полюса художественного мира. Так, например, понимание романа «Обыкновенная история» заключается не столько в приеме к сведению конфликта жизненных установок его героев, сколько в актуализации своих чувствительности и рассудочности, что дает возможность переживания этого конфликта и ощущения собственной причастности смыслу произведения – не интеллектуальной, а экзистенциальной. Итак, чтение как событие встречи – это не только обнаружение смысла, но и осуществление его; это не только открытие произведения, но и открытие самого читателя.

Вспомним положение древнего трактата «Об искусстве поэзии»: «поэзия философичнее и серьезнее истории». Греческий мыслитель, как известно, объясняет это тем, что историк «говорит о действительно случившемся», а поэт – «о том, что могло бы случиться» (Аристотель. Поэтика. 9, 1451b). Меньшая «философичность» «действительно случившегося» заключается в его эмпирической наличности. Модус возможного имеет прямое отношение к сфере смысла (последняя есть не что иное как горизонт возможностей). Однако дело не только в этом. Здесь хотелось бы продолжить мысль философа следующим образом. Поэт говорит «о том, что могло бы случиться» и с читателем в том числе . Эта живая, в модусе возможности, причастность, а не отстраненность (как при посещении музея), делает поэзию «серьезнее» истории: это не «прошлое», то есть то, что прошло и уже не актуально для меня, но это вечно теперешнее-здешнее, всерьез настигающее мою жизнь.

Именно художественные тексты с их «философичностью» прежде всего и нуждаются в интерпретации. Прочитаем первую строфу стихотворения Фета «У камина»:

Тускнеют угли. В полумраке

Прозрачный вьется огонек.

Так плещет на багряном маке

Крылом лазурным мотылек (…)

Какой бы зрительно точной ни была нарисованная картина погасающего камина, нам ее самой по себе (то есть в ее эмпирической наличности) недостаточно. Некое не обязательно осознанное или сформулированное «ну и что?» как герменевтическое беспокойство сопровождает то самое ожидание встречи, о котором шла речь. Именно в горизонте этого ожидания воспринимается фетовский камин. Но как раз поэтому ожидаемое символическое взаимное представительство различных смысловых слоев требует акта экспликации, а оценки, не выраженные непосредственно, нуждаются в выявлении с помощью процедуры демаркации. Как писал Х.-Г. Гадамер, «усилие понимания имеет место повсюду, где не происходит непосредственного понимания либо где приходится принимать в расчет возможность недоразумения» (Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. М., 1988. С. 226).

Иначе говоря, усилия истолкования требует неизреченность художественного смысла, его сокрытость как погруженность в бытие. Причем типичные ошибки здесь связаны именно с игнорированием или недооценкой этой неизреченности. Интерпретация иногда сводится к пересказу , что коренится в растворении разницы между понятиями содержания («транскрипцией» которого, как это называет М. М. Бахтин, является пересказ) и смысла: смысл – это то, о чем . Интерпретация иногда сводится к нравоучению , что идет от недифференцированности этических («жизненных») и эстетических оценок: смысл – это то, чему нас учит эта книга.

Само сравнение в приведенном фетовском четверостишии ближайшим образом является чисто зрительным уподоблением потухающего камина и мотылька. Как далее это развертывается? Мотылек соединяет красоту с недолговечностью и хрупкостью. Это значение, благодаря сравнению в первой строфе, взаимодействует с образом погасающего камина, однако выявляется указанное взаимодействие благодаря усилию экспликации: погасание → недолговечность, хрупкость. Все это проецируется на камин как атрибут дома , человеком освоенный мир (хотя даже при отсутствии таких прямых упоминаний проекция художественно изображаемого на человеческую жизнь a priori обязательна). Благодаря этому названный смысл обнаруживает антропологическое измерение.

Но здесь же читатель совершает еще одну герменевтическую акцию: может быть, незаметно для себя самого он проводит идеальную ценностную границу между цветным (багряным, лазурным) и тусклым; между расцветом жизни и закатом; огнем и пеплом; между беззаботным порханием юности и трезвым неподвижным взглядом старости и так далее. Эта ценностная демаркация составляет с развертыванием символа единое целое. Поэтому, например, с оппозицией багряного, лазурного и тусклого взаимодействует противопоставление пестрого и серого во второй строфе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: