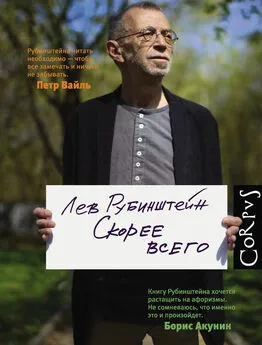

Лев Рубинштейн - Скорее всего

- Название:Скорее всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-07973

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Рубинштейн - Скорее всего краткое содержание

Скорее всего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Бывают исключения. Когда в вагон входит пожилая дама, держа в вытянутой руке табличку, где написано: “Горе. Спасите” – и при этом молчит, тут не до анализа мотивов и не до жанровых классификаций. Надо давать и не рассуждать.

Еще, помню, в семидесятые на улице подходили с приятными выражениями лиц молодые люди и, симулируя “прибалтийский” акцент, рассказывали, как их обокрали и как у них нет денег на проезд “до Таллин”. Вы ему дайте, “пожалюста, теньги на пилет”, а он вам сразу же пришлет почтой. Кто на это покупался, непонятно. Я нет, как минимум потому, что был хорошо знаком с эстонским акцентом. Играли они плохо. И если их перформансы проваливались, то поделом.

Особый род уличных соискателей – это алкаши. Они были всегда и всегда на разные лады канючили. У меня как у спонсора честные всегда котировались гораздо выше, чем вруны, просящие на учебник для сына. Эти папы карлы были жалки, жалкими были и их неталантливые легенды.

Но и среди честных бывают разные. Есть грубые и необоснованно требовательные. Один недавно подвалил и просто сказал: “Давай пятерку”. Ага. Ща прям. Деревня маленькая, а нищих много, как любит говорить один мой знакомый. Другой был полюбезнее, но все равно обидел. Он сказал: “Отец, выручи!” Вот, думаю, сынок отыскался. Радость-то какая! А я уж и не чаял тебя встретить, сыночка ты моя родная! Жаль, что ты выглядишь раза в четыре старше меня, а то бы я конечно. Я бы мигом. А так нет. Ищи другого папашу. Я пошел.

То ли дело веселый, доброжелательный алкаш, который подошел ко мне и, видимо итожа какую-то напряженную внутреннюю калькуляцию, сказал деловито: “Четыре рубля будет в самый раз”. И тут же получил пять. Потому что молодец. Потому что надо быть оптимистом и смотреть на мир широко открытыми глазами.

Впрочем, это я только делаю вид, что такой бывалый и такой тонкий психолог. Нагревают меня время от времени, и, по-видимому, правильно делают. Я вот недавно улетал куда-то из Шереметьева. А там около очереди в таможенный контроль ходит тетка с настоящими мхатовскими слезами на глазах и, размахивая какой-то справкой с печатью, говорит, что убили у нее позавчера мужа и что не на что уехать домой. Помогите, мол, кто чем может. Реагируют в очереди кто как. Я, например, даю ей рублей пятьдесят, после чего некоторое время вплоть до общения с таможенником чувствую себя человеком. Но так получилось, что буквально через пару недель после этого я опять лечу куда-то из Шереметьева, а там опять та же тетка, та же телеграмма и тот же муж. И главное, то же самое позавчера.

Что же это, думаю, такое? Так ведь не напасешься ни денег, ни мужей. И вообще противно, когда из тебя делают идиота. Впрочем, потом, уже в самолете, чуть поостыв, я подумал: “А что, если бы убили на самом деле, мне бы лучше было? Или как?” Вопроса я так и не решил, а решил почитать, для чего раскрыл на каком-то месте записные книжки своей любимой Лидии Яковлевны Гинзбург. А там сразу же и прочел: “Мы подаем нищему две копейки и говорим при этом: кажется, он вовсе не слепой, он симулирует. Человек хочет, чтобы за его деньги нищий был действительно слеп и безрук. Между тем стоять на улице и просить подаяние, симулируя слепоту, приятнее, чем быть на самом деле слепым, но ненамного. Это тоже стоит двух копеек и нашей никчемной жалости”.

Если бы я смог написать так же, то этим бы и закончил.

Танцы от печки

От печки, как известно, танцуют. Как в прямом, так и в переносном смысле. Печка – это центр и суть русского жилища. Ею не только обогреваются. В ней не только варят щи и кашу. Печка – вожделенное прибежище романтических мечтателей и творческих натур, в просторечии грубо именуемых лодырями и лежебоками. Главный фольклорный воин, причисленный впоследствии к лику святых, провел на печке лучшие годы своей жизни и, если бы не будильник системы “Соловей-разбойник”, валялся бы там до сих пор. Главный фольклорный Емеля – предтеча всех кулибиных и ползуновых вместе взятых, умело воспользовавшись плодами своих ихтиологических экспериментов, научил печку передвигаться в пространстве. Это был прорыв.

Укорененный в наших широтах глубинный утопизм как общественного, так и индивидуального сознания не только в том, чтобы в мечтах своих использовать печь не как роскошь, а как средство передвижения. Специфика его еще и в том, что мы все никак не можем с последней прямотой признать тот проверенный веками факт, что в России вообще-то, как правило, нежарко. В том смысле, что иногда бывает холодно. То есть практически всегда. Ну ладно, не всегда. Ну хорошо, часто.

Не потому ли наступление холодов всегда воспринимается как сногсшибательная сенсация, что-то вроде снегопада в Джакарте или наводнения в Сахаре?

Есть два сезонных бедствия, падающих на наши непокрытые головы, как метеориты. Эти бедствия – урожай и зима. Какой урожай? Откуда? А мы что, что-нибудь сеяли, что ли? И начинается кровавая “битва за урожай”. Зима? Как, опять? Жили себе спокойно, понимаешь. Зима, видите ли. Топить? Так уже в прошлом году топили. Ничего себе – топить… Ну ладно… Колян, вставай. Тут пришли, говорят, топить надо, зима там у них какая-то…

В общем, граждане в отношении неизбежной, казалось бы, смены сезонов, как правило, легкомысленны, как таитяне. Но есть, слава богу, каста жрецов, призванных отслеживать процесс, готовить сани летом, ждать зимы с открытым забралом. Эта каста раньше называлась, допустим, партхозактивом, а теперь зовется какой-нибудь там управой. Раньше партийные газеты писали гневные заметки под названиями “Зима строго спросит с бесхозяйственников”, а безрассудный бунтарь Сергей Михалков в своем бескомпромиссном “Фитиле” едко прохватывал тех же самых незадачливых бесхозяйственников, смущенно и невнятно бубнящих что-то про то, что “смежники не завезли трубы”.

“Мы обратились к смежникам”, – не унимался ехидный “Фитиль”. “Трубы были доставлены еще в прошлый месяц”, – кося в сторону, клялся смежник. “Иван кивает на Петра, – эпически резюмировал довольный собою “Фитиль”, – Петр – на Ивана. А воз, как говорится…”

С тех пор изменились в основном лишь лексика и фразеология фельетонистов, что в условиях нашей литературо-центристской цивилизации уже немало.

Мы же продолжаем танцевать. Иногда от веселья. Чаще – от холода. И всегда от печки.

На железной дороге

Русская дорога грустна – это мы хорошо усвоили из нашей классики. С тех пор – по крайней мере в этом смысле – изменилось немногое. Особенно же печальна дорога железная: то ли потому что “по бокам-то все косточки русские”, то ли еще почему. Железная дорога – это ландшафтный разрыв, разрез по живому. Вдоль железной дороги проходит так называемая полоса отчуждения – хорошую вещь так не назовут. Бесприютность этой самой полосы особенно наглядна на фоне всяческой природы – лесочков да ручейков. Глядя из окна того или иного вагона, задаешься вопросом: ну почему они, эти несуразные люди с пластиковыми стаканами в натруженных руках, расположились именно здесь, на запыленном пригорке рядом с грохочущими поездами? Вон же рядом шелестит относительно свежей листвой роща с парой-тройкой местных соловьев. Но нет, распивающая на пленэре публика рефлекторно ищет места самые нежилые – желательно на юру, желательно на пыльном солнцепеке и желательно в непосредственной близи от мусорного контейнера или на худой конец трансформаторной будки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: