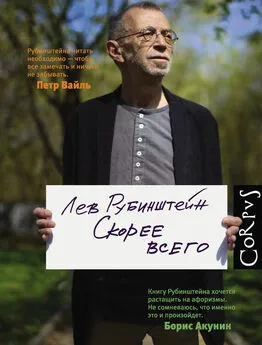

Лев Рубинштейн - Скорее всего

- Название:Скорее всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-07973

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Рубинштейн - Скорее всего краткое содержание

Скорее всего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почему это не брать взяток, как бы говорят они. Вот городничий же брал. И давал. Ах, он смешной и нелепый? Во-первых, ну и что? А во-вторых, это не он нелепый, а нелепый тот, кто проносит мимо кармана. А если городничий чем-то и нелепый, то только тем, что так позорно лоханулся.

Они как бы говорят: “А чего тут плохого-то. Нормально. А если вы такие умные, то чего ж тогда вы такие бедные? Помогли вам “ваши ляхи”, ваши гоголи-моголи? То-то. А нам помогли.

Сатира, говорите? Салтыков, говорите, Щедрин? “Город Глупов”? А че, нормально мужик все написал. Так и сделаем все. Антиутопии? Ну-ка давайте сюда антиутопии, ща поглядим, что за такие антиутопии. Оруэлл? А чего? Правильный пацан. Доступно объяснил, что пиплу можно впаривать все наоборот. Чего тут плохого-то? Чего стыдного-то? Стыдно лохом быть, а тут-то чего? Прикольно? Прикольно. Простенько? Простенько, да только ты поди придумай. А мы вот дотумкали”.

Дотумкали, это правда. И это надо признать.

Разница между теми и этими не только в том, что карманы первых были набиты “идеями”, сильно мешавшими при ходьбе, а в карманах у вторых нет буквально ничего, кроме разве что двух-трех кредитных карточек. Разница еще и в том, что первые были духовными потомками провинциальных гимназистов-второгодников, в головах которых среди беспорядочного вороха трескучей революционной фразеологии застревали там и сям отдельные цитаты из “Онегина” и “Русских женщин”. А нынешние ведут свою родословную от тех блатарей тридцатых годов, которые постигали мировую культуру с помощью врагов-троцкистов, за баланду и хлебную корку “тискающих романы”, то есть пересказывающих языком, понятным клиенту, “Одиссею”, “Фауста”, “Капитанскую дочку” и “Анну Каренину”.

И теперь они могут сказать: “Нам нереально поперло, пацаны, если вдуматься. В эти, как их, лихие девяностые всякие америкосы относились к нам серьезно, вроде как к своим, только отстающим. Ну и предъявы, понятно, были другие. Крутись тут как хочешь. А щас, короче, на нас смотрят как на психов со справкой, у которых в подполе залейся солярки, а в сарае булава, которая, если что, полетит на кого бог пошлет. Оно им надо? Правильно, не надо. Вот пусть и утрутся. И все нам можно, короче. Вот один датский принц – мне рассказывали – тоже косил под психа, дурака включал. Валил кого хотел – и ничего. И все ему, короче, с рук сходило. Что? До поры до времени? Ну, так подставляться не надо, голову надо иметь, понял?”

Как не понять.

Разрешите обратиться

В самом начале девяностых годов, годов великого перелома во всех сферах общественной и культурной жизни, я наблюдал такую сцену. На троллейбусной остановке стоял пьяноватый мужичок и орал на всю улицу, обращаясь неизвестно к кому. “Господа-а! – с неизъяснимым сарказмом в голосе блажил он. – Тоже мне господа объявились! Ха! Господа! Какие вы, на х…, господа! Я таких “господ” на х… вертел!” Что и кого конкретно он имел в виду, было не вполне понятно, хотя основной пафос его короткой, но яркой речи был в общих чертах понятен и в общем-то объясним.

Новые времена требовали не только новой этики, но и нового этикета. Этикет никак не складывался. Не сложился он, прямо скажем, и по сю пору.

Октябрьская революция, уничтожившая сословия, заодно истребила и сословную речевую этикетность. “Судари” и “барышни” исчезли как классово враждебные. А наряду с республиканско-революционными “гражданами” и “гражданочками” в городах вместе с наплывом крестьянского элемента обрели хождение патриархально-общинные “мамаши”, “бабули” и “сынки”.

Особняком стояло обращение “товарищ”.

“Это слово гордое “товарищ” нам дороже всех красивых слов”, – пелось в песне Дунаевского на слова Лебедева-Кумача. “Тамбовский волк тебе товарищ”, – кричал, размахивая наганом, румяный следователь разоблаченному врагу народа, вчерашнему товарищу. Особенно ужасно звучало это обращение применительно к лицу женского пола. В революционную пору с ее манифестацией всяческой романтической мужественности “товарищ Ольга” звучало даже как-то свежо. Но постепенно коротко стриженный женский “товарищ” в потертой кожанке мутировал до “товарищ Парамоновой” в строгом райкомовском костюме и с высокой прической. Суровый и аскетический советский “товарищ”, сохранившись лишь в армии и полиции, из нынешнего обихода все же исчез. И, надо сказать, вовремя. Иначе нынешние феминистки показали бы нам всем такую “товарищь”, что мало бы никому не показалось.

Впрочем, уже и в позднесоветские годы “товарищ” как-то скукожился до того состояния, что едва успевал обслуживать лишь достойнейших представителей страны – партийно-хозяйственный актив. А в повседневном обиходе все в большую силу стали входить обращения по половому признаку. Эти “женщины” и “мужчины” оскорбляли нежный слух интеллигентных горожан уже и тогда. Но взамен никто ничего предложить не мог.

Явочным путем кто-то как-то все же пытался. Вот помню давний эпизод. Мы с моим приятелем заходим в гастроном купить бутылку вина. Время – без десяти семь. В семь, если кто не знает, заканчивалась в те легендарные времена торговля алкоголем. Тетка за прилавком нам говорит: “Все, закрыт отдел”. “Но ведь еще десять минут”, – говорю я довольно нервно, что и объяснимо в данной ситуации. “Не знаю ничего, – не менее нервно реагирует продавщица, – мне еще деньги сдавать. Давайте, давайте! Не стойте тут”. Мой товарищ говорит: “Подожди. Я сейчас с ней нежно поговорю”. “Видите ли, сударыня…” – вкрадчиво начинает мой друг, но продолжить не успевает. “Чего-о? – взвивается тетка. – Сударыня? Милицию, что ли, вызвать? Сударыня! Я тебе щас такую сударыню покажу!” Вина мы не купили.

Или другая история, тоже довольно давняя, рассказанная мне моей хорошей знакомой. В то время, к которому относится рассказ, эта знакомая была привлекательной молодой особой лет тридцати пяти. А выглядела она еще моложе. Так вот, идет она, эта дама, по улице со своим псом, а навстречу ей идет молодой симпатичный африканец. Подойдя к ней, африканец вежливо раскланивается и обращается к ней по-русски, хотя и с сильным акцентом: “Скажи-ка мне, старушка, – говорит он на манер персонажа русской народной сказки, – где здесь метро?” Как же она обиделась! “Какая я тебе старушка!” – стала кричать она на бедного иноземца, виновного лишь в том, что ему как-то никто не объяснил, что старушками не следует называть никого, включая и самих старушек.

Нет, действительно, совсем непонятно, как именно надо обратиться к незнакомому человеку, чтобы он на тебя не обиделся. Всяческие “судари” и “господа”, как мы видим, прививаются худо – связь времен порвана, и, кажется, безнадежно. Так вот и мямлим: “Э-э-э… простите… э-э-э… не скажете ли…”

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: