Ирина Сосновская - Введение в методику обучения литературе: учебное пособие

- Название:Введение в методику обучения литературе: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Флинта»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1034-0, 978-5-02-037345-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Сосновская - Введение в методику обучения литературе: учебное пособие краткое содержание

Предлагаемое учебное пособие адресовано студентам-специалистам и студентам-бакалаврам (специальность 050301.65 – «Русский язык и литература»; направление подготовки 050300.62 – бакалавр филологического образования); также оно может быть использовано при работе по новым стандартам ФГОС ВПО «Педагогическое образование».

Раздел «Введение» и лекции 1–7, 10 написаны Е.С. Романичевой, лекции 8–9 И. В. Сосновской.

Введение в методику обучения литературе: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Литературное образование как результат можно представить в виде единства трех компонентов:

• становление способности к адекватному эмоционально-эстетическому сопереживанию (сотворчество);

• усвоение необходимых теоретико– и историко-литературных знаний, формирование аналитических и интерпретационных умений;

• литературно-художественное и литературно-критическое творчество.

При определении горизонтов литературного образования прежде всего необходимо преодолеть искусственную границу между «предметным содержанием и способами его трансляции», поэтому необходимо в образовательное содержание включать не только учебный материал (так называемое предметное содержание), но и формирование мыслительных и поведенческих стратегий, составляющих основу гуманитарного мышления.

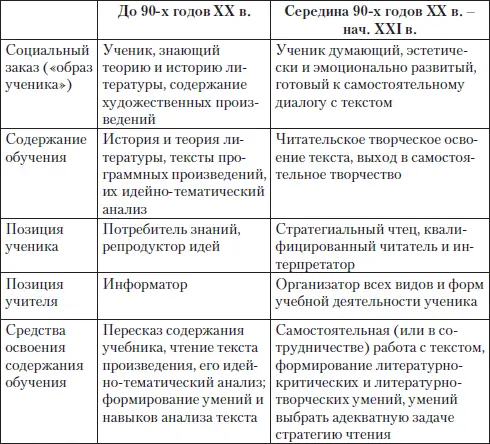

Сущностные изменения, происходящие с современным литературным образованием, можно показать в следующей таблице:

Достичь желаемого можно при условии методически грамотного определения целей литературного образования. Методическая категория цели является основополагающей в современной методике. Однако, как оказалось, сформулировать цели школьного литературного образования далеко не просто.

Действительно, сложившаяся за два столетия образовательная традиция во многом привела к ситуации, когда обозначенные в ряде программных документов цели могут быть реализованы и в рамках изучения других школьных дисциплин гуманитарного цикла, например истории, обществоведения, МХК, основ религии. Это и поставило под сомнение необходимость включения в учебный план предмета литература. Петербургский методист С.В. Федоров несколько лет назад попытался «очертить круг как позитивных, так и негативных тенденций, проявляющихся в том, что целеполагание школьного курса литературы оказывается размытым.

Негативные:

* неопределенность образовательных целей может привести к постепенному вытеснению литературы на периферию школьного образовательного пространства, о чем свидетельствуют спорадические инициативы МО РФ сократить часы на преподавание литературы в школе;

* неопределенность целей не позволяет четко определить стратегию литературного образования, о чем косвенно свидетельствует постоянная полемика вокруг стандартов и программ литературного образования;

* неопределенность целей не позволяет выстроить адекватную предмету методику преподавания литературы, которая во многом определяется тем, чему учим, и тем, зачем учим;

* неопределенность целей не позволяет выстроить систему критериев литературного развития учащихся, без которой невозможна ясная и определенная шкала оценки качества знаний учащихся по предмету.

Позитивные:

* смешение собственно литературных целей литературного образования с общегуманитарными косвенно свидетельствует об интегративной сущности предмета, который аккумулирует в рамках одной дисциплины весь спектр необходимых выпускнику школы гуманитарных знаний и навыков;

* смешение собственно литературных целей литературного образования с общегуманитарными свидетельствует о сохранении статуса литературы как доминанты школьного гуманитарного образования.

В Государственном стандарте общего образования указывается, что «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования». В концепции определены также важнейшие задачи воспитания: «формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». Очевидно, что конкурентоспособность предмета может быть подтверждена лишь при определении специфических, конкретных и прагматичных целей литературы как школьного предмета, связанных с формированием «ключевых компетентностей» и «способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда» [121].

Думается, что размышления методиста о конкуретоспособности предмета (по сравнению с русским языком, например) вполне последовательны, но в них, на наш взгляд, упущено главное – «обоснование» самостоятельного статуса предмета: «В школьной программе все предметы должны быть до такой степени уравновешены, чтобы не было ни одного, сводимого на другой, промежуточного, посредствующего. Всякий предмет, занявший по тем или другим причинам такое промежуточное положение, неизбежно вытесняется, потому что взаимно-внутреннее давление, идущее из самого центра программы, слишком велико, чтобы допустить существование такого неполного по своему значению элемента» [133: 282]. Последний базируется на двух принципах, определенных еще Б.М. Эйхенбаумом: принципе несводимости, т. е. признания за предметом самостоятельной значимости и ценности своеобразного, никаким другим предметом не восполняемого знания. Действительно, только в процессе освоения учебного предмета литература ученик формируется как «Читатель-собеседник (по образному выражению О. Мандельштама), т. е. как человек, умеющий понимать текст, открытый его эмоциональному и эстетическому воздействию, способный проявить собственную нравственную позицию, умеющий грамотно выразить свои чувства и мысли как в устной, так и в письменной форме» [104: 18].

Из сказанного со всей очевидностью следует вывод: целью литературного образования становится формирование читателя, способного к восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова.

Методология методики, о которой шла речь в прошлой лекции, в ряду других затрагивает также четыре взаимосвязанные проблемы. Их можно обозначить, соотнеся ту или иную категорию методики с вопросами, на которые она призвана давать ответ:

* Зачем учить? – Цели обучения

* На основе какой концепции учить? – Принципы обучения

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: