Андрей Вербицкий - Контекстное образование в России и США

- Название:Контекстное образование в России и США

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-1644-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вербицкий - Контекстное образование в России и США краткое содержание

В первой части монографии раскрывается сущность контекстного образования в России, его составные части (теория деятельности, многообразный эмпирический опыт и смыслообразующая категория «контекст»), раскрываются ее основные педагогические принципы, модели, технологии и условия их практического использования.

Вторая часть монографии, содержание которой опирается на опубликованные в США научные труды, посвящена раскрытию сущности контекстного подхода к развитию образования в этой стране. В монографии показано, что как в России, так и в США его становление первоначально обусловлено появлением и расширением инноваций, идущих со стороны педагогической практики учителей и преподавателей. При этом понятие «контекстное обучение» появилось в американской научной литературе на 11 лет позже, чем в России. Излагаются основные принципы, закономерности и особенности контекстного преподавания и учения в США, которые во многом отличаются от присущих российскому контекстному образованию.

Монография адресуется исследователям мировых тенденций перехода к современной образовательной парадигме, проблем реформы образования в России и развития образования в США, отслеживаемых на материале общего и различного в становлении и научной основе контекстного образования. Книга будет полезна также руководителям образования, преподавателям-практикам на всех уровнях системы непрерывного образования, а также студентам, обучающимся в бакалавриате и магистратуре, аспирантам, готовящим диссертации по педагогике и психологии.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Контекстное образование в России и США - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Содержанием школьного обучения являются дидактически адаптированные основы наук, представленные в виде аппарата математики, физики, химии и многих других учебных предметов. Профессиональная школа на любом ее уровне, возникшая исторически позже общеобразовательной и унаследовавшая ее основные черты, также тяготеет к организации усвоения обучающимися основ наук. А объем лабораторно-практических работ и практик в вузах традиционно намного меньше огромного массива сообщаемой студенту учебной информации. Она очень часто либо становится началом и концом его активности (сдал экзамен и забыл все, что учил), либо теряет для него личностный смысл, а основной целью становится успешное выполнение контрольных процедур.

Образование является своеобразной моделью своего прототипа – реальной жизни и профессиональной деятельности людей. А всякая модель – это абстрактное, искусственное представление реальности в какой-либо форме. Искусственное по многим признакам: по тому, что составляет содержание обучения, по той деятельности, которую выполняет студент, чтобы усвоить это содержание, по характеру образовательной среды, ответственности субъектов преподавательской и учебной деятельности и т. п.

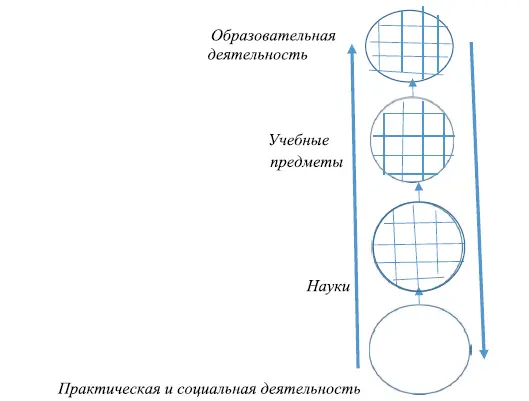

На рис. 1 представлены соотношения между предметной и социальной действительностью, науками, учебными предметами и учебной деятельностью. Исторически содержание бытия исследовалось множеством наук, каждая из которых выделила в нем свой предмет и описала реальность на абстрактном, понятийном уровне с помощью определенных знаковых систем. Тем самым произошло своего рода «переодевание» предметной и социальной действительности в иные, «виртуальные одежды», их замещение определенными знаковыми системами.

Рис. 1. Соотношения между практической и социальной деятельностью человека, науками, учебными предметами и образовательной деятельностью

А поскольку наук множество, появилось и множество учебных предметов. Тем самым, фигурально выражаясь, целостное «зеркало» бытия оказалось разбитым на множество ничем не связанных «осколков» – наук и, соответственно, учебных предметов. Этот фактор, а также отсутствие видимой связи знаковых систем, в форме которых представлено содержание обучения, с реальной жизнью и деятельностью людей – одни из основных причин формальных знаний, трудностей их применения на практике, отсутствия интереса к обучению, нежелания многих выпускников вузов работать по специальности и многих других известных явлений.

В таком «виртуальном мире» уже нет людей и их деятельности, не случайно физика, химия, биология, а нынче и информатика получили название естественных наук. Все они исследуют объективные закономерности и соотношения природных явлений без вмешательства субъективного фактора, носителем которого является человек. Закономерности, описываемые «неестественными науками» – о человеке и его бытии, обществе и т. п., – также описываются в понятиях, с помощью знаковых систем, несущих необходимую информацию, которую точно так же еще предстоит превратить в личное знание каждого обучающегося.

Такого рода замещение – огромное приобретение человеческой цивилизации. С помощью языка наук описываются закономерности бытия, которые можно усвоить за относительно короткое время в школе, колледже, вузе, не повторяя «тяжкий путь познания» человечества. Появилась возможность наследования интеллектуальной, технологической, социальной и духовной культуры в системе образования как особом социальном институте.

Однако основы наук – не само бытие, а лишь посредник между ним и познающим субъектом. Поэтому в условиях, когда основы наук провозглашаются главной целью образования, создаются объективные предпосылки отрыва теории от практики, опасность неадекватного отражения объективной действительности в сознании обучающегося. Не случайно давно известен феномен «абстрактных знаний», точнее, абстрактной информации, трудность и даже невозможность применить ее на практике.

Стремление Минобрнауки РФ заменить цель усвоения основ наук целями формирования общекультурных, общепрофессиональных и конкретно профессиональных компетенций – шаг в правильном направлении, но его реализация пока не принесла и вряд ли принесет ожидаемый успех без опоры на адекватную этой задаче психолого-педагогическую теорию.

На следующем уровне – учебных предметов – содержание бытия еще раз «переодевается», теперь уже в дидактические одежды: «основы наук» упрощаются до понимания их учащимися того или иного возраста или класса, соответствующим образом «упаковываются» для удобства восприятия и усвоения, те или иные разделы науки опускаются, часто по случайной по отношению к ней как системе логике и т. п. Учащийся имеет дело уже не с бытием, жизнью, практикой и даже не с наукой, а со знаковыми системами учебников, учебных пособий, с речью преподавателя и… еще дальше отрывается от тех объективных отношений реальной действительности, которые учебная информация призвана отражать.

На последнем, четвертом уровне – образовательной деятельности – студент традиционно что-то слушает, записывает, выполняет задания преподавателя, отвечает на его вопросы. Это чисто академическая, т. е. искусственная процедура, абсолютно не похожая на ту, которая имеет место в профессиональной деятельности. Студент занимает здесь «ответную» позицию, тогда как специалист должен быть активным, инициативным, способным самостоятельно ставить и решать задачи и проблемы.

Не менее искусственными являются и основные формы в виде лекций и семинаров, в которые облекается деятельность студента по усвоению информации, т. к. деятельность врача, инженера, менеджера осуществляется отнюдь не в этих формах. То же можно сказать о методах обучения, с самого начала «придуманных» для усвоения учебной информации. А уж об отличиях социальных статусов и ответственности студента и специалиста и говорить нечего.

Для обучающегося, находящегося в «виртуальном пространстве» знаковых систем и даже хорошо «вооруженного» абстрактной информацией, вернуться к бытию, предметной и социальной практике, пробиваясь через все описанные уровни проектирования содержания, чрезвычайно сложно. Успешность такого возвращения зависит от того, как организована его образовательная деятельность, деятельность обучения и воспитания.

Необходимо прежде всего четко различать понятия «содержание обучения» и «содержание образования». Это необходимо, поскольку в научной литературе, а тем более в сознании учителя-практика, преподавателя они смешиваются, первое сводится ко второму либо наоборот. В одном абзаце учебной книги или монографии автор может писать о содержании обучения, а уже в следующем называть его содержанием образования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Вербицкий - Испытания на прочность [litres]](/books/1075627/andrej-verbickij-ispytaniya-na-prochnost-litres.webp)