Коллектив авторов - Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях введения ФГОС ОО

- Название:Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях введения ФГОС ОО

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9925-1412-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях введения ФГОС ОО краткое содержание

Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях введения ФГОС ОО - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

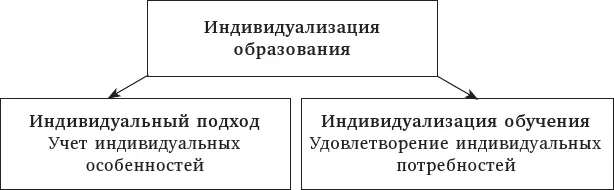

По мнению исследователя Н. А. Савиновой, проблема индивидуализации образования в педагогической литературе отражена в двух тенденциях: индивидуальный подход (учет индивидуальных особенностей учащихся, отбор на их основании педагогических средств, форм, методов, технологий, направленный на поддержку эффективности самого процесса обучения) и индивидуализация обучения (удовлетворение образовательных потребностей и интересов, осуществление возможности учащемуся совместно с учителем формулировать образовательные цели и задачи, осмысленно отбирать содержание образования и нести за это ответственность в интересах «интеллектуального самостроительства личности») (рис. 1).

Рис. 1. Современные тенденции реализации индивидуализации образования

Следует отметить, что обе тенденции подразумевают наличие вариативности в образовании. Вариативность может проявляться в разнообразии образовательных сред, приемов, методов обучения. Индивидуальный образовательный маршрут реализуется через обе эти тенденции.

Традиционно индивидуализация связана с дифференциацией, так как последняя также обеспечивает организационные условия для реализации познавательных возможностей и образовательных запросов учащихся. Под дифференциацией обучения понимается форма организации учебно-познавательной деятельности, при которой учитываются склонности, интересы и способности учащихся, но при этом не снижается общий (базовый) уровень общеобразовательной подготовки. Дифференциация предполагает создание на основе определенных признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к учащимся требования существенно различными. Дифференциация нацелена на создание выбора возможностей для реализации индивидуальных образовательных программ, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся с учетом их образовательных и профессиональных запросов, соответствующих потребностям рынка труда и требованиям XXI века к развитию человеческого капитала.

Принцип вариативности образованияпозволяет учитывать интересы и познавательные возможности обучающегося и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации.

Реализация принципа вариативности помогает личности обрести иные пути понимания и освоения знаний в меняющемся мире, позволяет осуществлять выбор жизненного пути и саморазвития личности. В качестве важнейшей характеристики этого принципа выступает вариативность деятельности школьников по отбору личностно значимой информации и приобретении опыта социальных отношений: участие в разнообразных организационных формах, использование различных методов, что обеспечивает разнообразные способы удовлетворения образовательных потребностей старшеклассников.

Таким образом, вариативность – это возможность выбора учащимися в общеобразовательном процессе значимых элементов содержания и соответствующих им форм учебной деятельности на основе вариативных образовательных программ. Вариативность образовательных программ определяется построением содержания общеобразовательных программ и программ дополнительного образования с учетом интересов учащихся, региональных и национальных особенностей, возможностей педагогического коллектива образовательного учреждения и выбора образовательных ресурсов среды. Данный подход представлен на рис. 2.

Рис. 2. Вариативность как выбор старшеклассника

Но ее истоки лежат в личностно-ориентированной системе обучения. По мнению доктора психологических наук И. С. Якиманской [9] Цит. по: Бондаревская Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. Ростов н/Д., 2000.

, личностно-ориентированная система обучения требует смены «векторов» в педагогике: от обучения к учению как индивидуальной деятельности старшеклассника и педагогической поддержке. Сущностными характеристиками этого подхода являются:

– выделение ученика как субъекта, признание его основной ценностью всего образовательного процесса;

– развитие его способностей как индивидуальных возможностей, признание того, что развитие индивидуальных способностей – основная цель образования;

– разработка обучающих технологий, обеспечивающих реализацию основной цели образования посредством выявления и структурирования субъектного опыта ученика путем его согласования с общественно выработанным, социально значимым опытом.

Характеризуя основания личностно-ориентированного обучения, профессор В. В. Сериков [10] Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М., 1999.

акцентирует внимание на выявлении субъективного смысла, личностно-утверждающих ценностей в образовательном опыте. Суть личностно-ориентированного обучения заключается в том, что личность ученика, его неповторимая индивидуальность составляет главную и приоритетную ценность, от которой проектируются все остальные звенья образовательного процесса.

С идеей личностно-ориентированного обучения тесно смыкается идея развития субъектности в образовании, обоснованная современным ученым-исследователем В. И. Слободчиковым и другими исследователями. Субъектность понимается как социальный, деятельно-преобразующий способ бытия человека. Стать субъектом определенной деятельности – значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее осуществлению и творческому преобразованию. Человек как субъект способен превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, изменять ее приемы [11] Слободчиков В. И. Психология человека / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. М., 1995. С. 250.

.

Мы считаем, что сущность идеи развития субъектности заключается в том, что учащийся как субъект деятельности развивается в различных видах образовательной деятельности на основе свободного выбора, сотрудничества и творчества.

Идее субъектности близка идея персонализации образования. Персонализация выражается в педагогической поддержке и педагогическом содействии сохранению личности, индивидуальности и неповторимости в каждом учащемся, понимаю самого себя, своего внутреннего мира, т. е. помощь ученику в том, чтобы «быть собой и стать собой».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: