Светлана Петренко - Педагогическая психология: задачник

- Название:Педагогическая психология: задачник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-1955-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Петренко - Педагогическая психология: задачник краткое содержание

Учебно-методическое пособие составлено на основе Федерального государственного образовательного стандарта направления подготовки бакалавриата 050400.62 – Психолого-педагогическое образование по дисциплине «Педагогическая психология».

Для студентов факультета педагогики и психологии.

Педагогическая психология: задачник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Каждый вид научения можно разделить на два подтипа:

• рефлекторный ;

• когнитивный.

В каждом подвиде В. Д. Шадриков выделяет несколько классов научения.

1. Ассоциативно-рефлекторное научение разделяется на сенсорное (усвоение новых биологически значимых свойств предметов и явлений окружающего мира), моторное (выработка новых биологически полезных реакций) и сенсомоторное (выработка новых или приспособление имеющихся реакций к новым условиям восприятия).

2. Ассоциативное когнитивное научение разделяется на научение знаниям, научение навыкам и научение действиям [52, с. 118–124].

Существуют различные трактовки понятия «учение». Например, С. Л. Рубинштейн так раскрывает суть учения: «Основная цель учения, применительно к которой приноравливается вся его общественная организация, заключается в подготовке к будущей самостоятельной трудовой деятельности; основное средство – освоение обобщенных результатов того, что создано предшествующим трудом человечества; осваивая итоги прошлого общественного труда, человек подготавливается к собственной трудовой деятельности. Учение является стороной социального по своему существу процесса обучения – двустороннего процесса передачи и усвоения знаний. Оно осуществляется под руководством учителя и направляется на развитие творческих возможностей учащегося» [38, с. 495].

3 аспекта учения [48]:

• усвоение знаний о значимых свойствах мира, необходимых для успешной организации каких-либо видов идеальной или физической деятельности. Отсюда продукт учения – знания ;

• овладение способами использования усвоения знаний для выбора и контроля приемов и организаций каждому виду деятельности – умение ;

• овладение приемами и операциями, из которых складываются все виды деятельности – это навыки (автоматические умения).

Учение как процесс имеет следующую структуру [48]:

• уяснение информации (ощущение и восприятие);

• осмысление (мышление);

• запоминание (память);

• применение (решение задач);

• контроль (промежуточный и итоговый, фронтальный и индивидуальный, письменный и устный, выборочный и сплошной);

• оценка (промежуточная и итоговая).

Свойства процесса учения [48]:

• время (продолжительность);

• напряженность работы;

• результат работы (ЗУНы и развитие личности).

Учение как деятельность включает в себя: мотив – цель – план – предмет – операции – контроль – результат.

Согласно Д. Б. Эльконину, «учебная деятельность – это деятельность, имеющая своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий… такая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть… мотивы приобретения обобщенных способов действий или, проще говоря, мотивы собственного роста, собственного совершенствования. Если удастся сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие мотивы деятельности, которые связаны с позицией школьника, с осуществлением общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности» [53, с. 245].

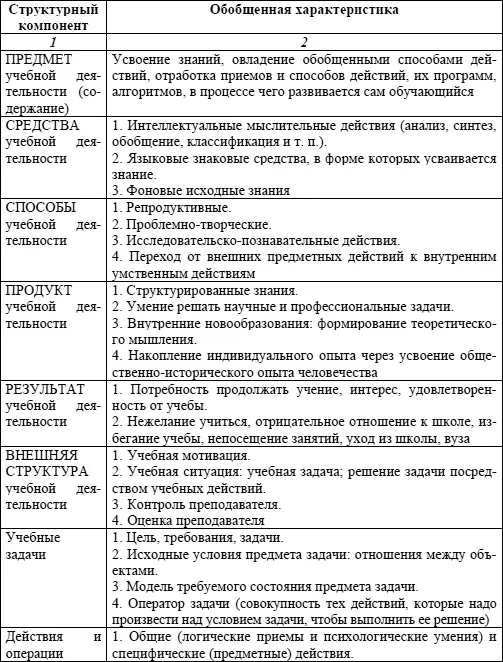

Сущность учебной деятельности (УД) состоит в том, что её результатом является изменение самого учащегося.

По В. В. Репкину, в структуру учебной деятельности входят:

• актуализация наличного теоретико-познавательного интереса;

• определение конечной учебной цели – мотивы;

• предварительное определение системы промежуточных целей и способов их достижения;

• выполнение системы собственно учебных действий, центральное место в которой занимают специфические преобразования предмета и построение модели;

• действия контроля;

• действия оценки [36, с. 3–7].

По мнению Д. Б. Эльконина, в структуру УД входят: учебная цель, учебные действия, действия контроля процесса усвоения, действия оценки степени усвоения.

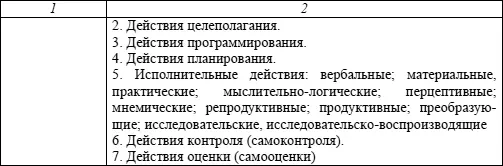

Таблица 1

Окончание таблицы 1

Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично включающая в себя: познавательные потребности; цели; интересы; стремления; идеалы; мотивационные установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержательно-смысловые особенности. Названная система мотивов образует учебную мотивацию, которая характеризуется как устойчивостью, так и динамичностью [15, с. 130–134; 22].

Итак, рассматриваемые понятия имеют непосредственное отношение к приобретению опыта человеком в различных условиях. Но при этом они могут иметь разный психологический смысл для обучающегося, а именно: действительно отвечать познавательной потребности, выступающей в качестве мотива учения и служить средством достижения других целей.

1. Различные подходы к определению научения, учения, обучения, учебной деятельности.

2. Типы и виды научения. Теории научения.

3. Различные подходы к определению структуры учения и учебной деятельности.

4. Учебная мотивация. Виды, уровни и формы проявления мотивов учения.

5. Формирование и изучение учебной мотивации.

1.3. Взаимоотношение обучения и развития как базисная проблема педагогической психологии. Концепция зоны ближайшего развития Л. С. Выготского. Процесс обучения и его специфические особенности. Виды обучения

В истории психолого-педагогический мысли можно выделить три точки зрения на вопрос о соотношении влияния генотипических и средовых факторов на развитие человека [4].

1. Биогенетическая ориентация.В центре – проблемы развития человека как индивида, обладающего определенными антропогенетическими свойствами (задатки, темперамент, биологический возраст, пол, тип телосложения, нейродинамические свойства мозга, органические побуждения и др.), которые проходят различные стадии созревания по мере реализации филогенетической программы вида в онтогенезе.

2. Социогенетическая ориентация.Здесь изучаются процессы социализации человека, освоения им социальных норм и ролей, приобретения социальных установок и ценностных ориентаций, формирование социального и национального характера человека как типичного члена той или иной общности.

3. Персоногенетическая ориентация.В центре – проблемы активности, самосознания и творчества личности, формирования человеческого Я, борьбы мотивов, воспитания индивидуального характера и способностей, самореализации личностного выбора, непрестанного поиска смысла жизни в ходе жизненного пути индивидуальности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: