Коллектив авторов - Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных дошкольников. Учебно-методическое пособие

- Название:Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных дошкольников. Учебно-методическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-0175-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных дошкольников. Учебно-методическое пособие краткое содержание

Пособие содержит описание научно-практического опыта работы по проблеме организации и осуществления психолого-педагогического сопровождения процессов развития и воспитания детей, имеющих те или иные проявления гипердинамического синдрома с нарушениями внимания. Пособие включает как теоретическое обоснование проблемы, так и практические пути ее решения. Рассматриваются основные направления работы (диагностика, коррекция, просвещение); показан комплексный подход к выработке единой стратегии сопровождения гиперактивных дошкольников, заключающийся во взаимодействии различных специалистов (медицинский работник – психолог – педагог – узкий специалист) и различных социальных институтов (семья – детский сад – школа). Представлены программы психолого-педагогической диагностики и коррекции, конкретные рекомендации и варианты решения профессиональных ситуаций, возникающих в процессе работы с гиперактивными дошкольниками.

Для практических работников (психологов, педагогов, администрации ДОУ), и студентов психолого-педагогических специальностей

Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных дошкольников. Учебно-методическое пособие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

• четкие и краткие (не более 10 слов) инструкции, предъявляемые ребенку;

• стимулирование самоконтроля и контроля за деятельностью.

Групповые занятия направлены на развитие навыков общения, социального взаимодействия. Важным является социальная адаптация путем целенаправленного и длительного воспитания у детей социально поощряемых норм поведения, так как поведение некоторых детей носит асоциальные черты.

Индивидуальные занятия направлены на преодоление нарушений внимания, дефектов наглядно-образного мышления, ориентировки в пространстве.

Процесс коррекционной помощи был построен на тесном сотрудничестве с педагогами и родителями.

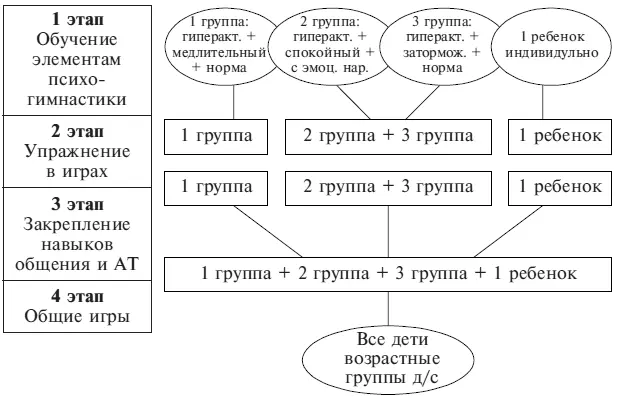

В ходе своего исследования мы апробировали различные схемы организации психокоррекционного процесса. Наиболее эффективной является, на наш взгляд, схема, приведенная в рис. 6.

Рис. 6

Соединение детей с однотипной проблемой, особенно с преобладанием гиперактивного поведения, в одну психокоррекционную группу является нецелесообразным, так как снижается эффект коррекционно-развивающей работы. В подобной группе трудно управлять дисциплиной участников. Наша схема организации психокоррекционного процесса достаточно гибкая и позволяет постепенное введение детей в общую возрастную группу детского сада. Также положительным моментом является то, что параллельно с мини-группами занятия проводятся индивидуально с ребенком, имеющим комплекс психологических проблем, такие занятия могут также проводиться с кем-то из участников мини-группы по необходимости.

Мы считаем необходимым введение детей коррекционной группы в детский коллектив, так как дети с синдромом служат как бы социальным катализатором, влияющим на поведение других детей, «часто в нежелательном направлении». Также одной из задач психологической коррекции является формирование социальных навыков, которые отсутствуют в поведенческом репертуаре ребенка. В этом случае мы используем поведенческую терапию, например, учим, как попросить о чем-либо.

При формировании групп мы учитываем данные диагностического обследования.

На первом этапе решаются задачи знакомства и формирования доверия и готовности к работе. На втором этапе, когда группа становится достаточно сплоченной и участники хорошо знакомы друг с другом, осуществляется научение элементам мимической гимнастики и приемам саморегуляции. На этом этапе были сформированы три мини-группы (по четыре ребенка), остальные дети посещали индивидуальные занятия.

Группа № 1: один ребенок с диагнозом СДВГ, один ребенок с вялыми двигательными проявлениями, два ребенка с нормальной двигательной активностью.

Группа № 2: один активный ребенок, один ребенок с эмоциональными нарушениями, один спокойный уравновешенный ребенок, но не лидер, и один ребенок с нормальной двигательной активностью.

Группа № 3: один ребенок активный с эмоциональными нарушениями, один медлительный ребенок, два ребенка с нормальной двигательной активностью.

Мы постарались, чтобы в каждой мини-группе было два мальчика и две девочки.

На третьем этапе идет закрепление навыков общения и способов аутогенной тренировки. На некоторых занятиях возможно объединение всех трех коррекционных мини-групп и частичное введение детей, занимающихся индивидуально. Это возможно при достаточно высоком уровне прохождения предыдущих этапов.

На четвертом этапе, когда организуются общие развивающие игры, все мини-группы объединяются в единую группу, при этом количество участников колеблется от 6 до 12 человек.

Предполагается щадящий режим обучения в ДОУ: минимальное количество детей на занятии (по подгруппам), меньшая продолжительность занятий, контакт глаз ребенка и взрослого, улучшающий концентрацию внимания. Мы старались, чтобы в детском саду и дома соблюдался режим дня гиперактивного ребенка, предоставлялась возможность расходовать избыточную энергию в физических упражнениях, длительных прогулках, беге. При выполнении заданий создавались условия для снижения утомления, так как утомление усиливает проявления гиперактивности.

В целом реализация формирующего эксперимента строилась на принципе комплексности, который предполагает просветительское и психотерапевтическое воздействие на семью ребенка и окружение, в котором он живет, психолого-педагогическую коррекцию, неврологическое наблюдение и медикаментозное лечение.

3.3. Организация, проведение и анализ результатов контрольного эксперимента

Повторное диагностическое исследование проводилось по той же схеме, что и при констатирующем эксперименте.

Цель: отслеживание результатов коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе МДОУ № 10 г. Озерска.

Сроки проведения исследования: ноябрь 2003 года.

Применяемые методики: «Какие предметы спрятаны в рисунках» (цель: изучение восприятия), методика «Найди и вычеркни» (цель: изучение устойчивости и продуктивности внимания), методика «Бендер» (изучение моторно-зрительной координации детей), методика «Внимание: угадай-ка» (мышление), методика «Попугайчик» (исследование памяти), методика «Калябушки» (исследование воображения), тест на тревожность, графическая методика «Кактус» (изучение эмоциональной сферы), методика «Лесенка» на исследование самооценки, проективная методика «Рисунок семьи», проведено социометрическое исследование с оформлением в социоматрицу.

Результаты исследования.Исследование познавательной сферы показало, что уровень развития мышления и памяти соответствует возрасту. Уровень развития восприятия в целом повысился (средний – 30 %, высокий – 70 %). Координация зрения и движения руки (мелкая моторика) находятся в стадии формирования, но в сравнении с периодом начала эксперимента дети стали более усидчивы и проявляют желание заниматься и интерес к заданиям данного характера. Уровень воображения значительно повысился: с низкого уровня на высокий – у одного ребенка, у четверых детей сформирован высокий уровень и сохранился стабильным средним у двоих детей. Коррекционная работа по развитию внимания не дала видимых эффектов, кроме одного ребенка, но результаты остались стабильными. Психологическое сопровождение гиперактивных детей показывает, что даже если не улучшается внимание, сглаживается некоторая «цикличность» интеллектуальной деятельности, реже происходит «отключение».

В ходе формирующего эксперимента в возрастной группе воспитателями была проведена подробная диагностика свойств внимания (см. табл. 6). Были использованы следующие методы исследования:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: