Анастасия Янч - Уникальные методы воспитания в средней школе

- Название:Уникальные методы воспитания в средней школе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4474-0949-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анастасия Янч - Уникальные методы воспитания в средней школе краткое содержание

Книга для учителей-предметников, для классных руководителей, для родителей. Автор делится своим богатым опытом учителя и воспитателя.

Уникальные методы воспитания в средней школе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эта глава получилась не совсем «Приглашаю на урок». Дело в том, что видеоматериалами на уроках я пользуюсь постоянно, особенно в 5—7 классах, и всегда попутно даю ученикам какой-либо совет по поиску нужной информации в интернетсети. Эти знания ученики используют позже, в 8—10 классах, для создания своих цифровых проектов – презентаций, видео. Конечно на уроке информатики учитель подсказывает ребятам как не утонуть в море блогов, сайтов, порталов. Он же и учит школьников как «сейфовать» информацию, как «файворитить», как делать скрин экрана. Но и я в свою очередь напоминаю ученикам о таких технических действиях.

Итак, очевидно, что утверждение скептиков, будто школа не учит быстрой и качественной работе с информацией, ошибочно. А ведь я описала только работу с видеоматериалом и компьютером в целом. Но разве кто-нибудь осмелится оспаривать заявление о том, что каждый учитель знакомит своих воспитанников с бумажными изданиями, которые хранятся в школьной и в других библиотеках, а также на полках книжных магазинов? Сомневаюсь.

Урок 9. Умение концентрироваться на одном

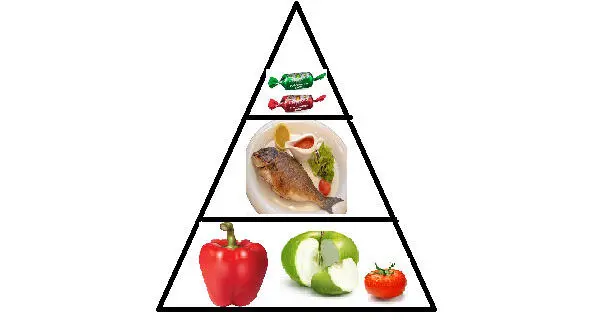

Немногие взрослые умеют концентрироваться на одном, что уж говорить о детях. И тем не менее, мы будем говорить о воспитании этого важного для современного человека качества. И заметьте, коллега, что разговор этот мы начинаем после темы об умелом пользовании информацией. Почему так? Вообще-то я не планировала специально писать эту главу после какой-либо особенной темы. Получилось само-собой, и я очень этому рада. В самом деле, мы живём в такое время, что, если не держать себя в руках, то расползёшься как амёба под влиянием и под давлением многочисленных источников информации. Амёба даже находится в более выигрышной позиции – у неё есть стенки, то есть границы. Человека же можно так раззадорить, что он не будет видеть пределов. Хорошо, если это происходит с мечтательностью. Но, согласитесь, для пользы дела гораздо чаще необходимо ограничение, нежели беспредельность. Сосредотачиваться на конкретном предмете или занятии, на решении одной задачи в отведённый отрезок времени можно научиться. А можно ли научить? Давайте посмотрим фрагмент урока в пятом классе. Идёт урок «Природа и человек», тема «Что мы едим». Во второй половине урока ребята группами по 4 человека склонились над листами ватмана. Идёт работа в группах – «Составление пирамиды продуктов». Пятиклассники выстригают картинки с продуктами из рекламных брошюр и размещают их в пирамиде, начерченой на листе ватмана (иногда я пирамиду выстригаю перед уроком и раздаю группам эту заготовку).

Рис. 5.

Каждая группа выполняет задание быстро и качественно, от этого зависит будущая оценка. Первые получают высший балл. Учит ли такой метод концентрации на одном? Безусловно! Согласитесь, в рекламных брошюрах столько интересного, как заставить себя не отвлечься? Заставят друзья – они заинтересованны в быстрой работе. Это один из эпизодов работы в группе. Я пользуюсь этим методом часто, и ребята постепенно привыкают внимательно и быстро выполнять определённую задачу. Это радует меня и радует самих учеников, теперь они способны делать много и качественно, потому что научились не растекаться как амёба.

Урок 10. Наблюдательность

«Если бы ученики всё время занимались только наблюдениями – это были бы не школьники, а разведчики…» – это я перефразировала одно из рекламных объявлений, точнее первую его часть. Разведчиков у нас в школах нету, но учить детей наблюдательности всё же надо. Для этого существует масса методик и упражнений. О многих из них ты, уважаемый коллега, конечно же, знаешь. Знаю и я, но редко предлагаю выполнять подобные упражнения как пилюлю от «ненаблюдательности». Развивать наблюдательность можно на уроках, не откланяясь от темы. Я, как учитель естественных наук, стараюсь организовать каждое занятие так, чтобы ученики наблюдали, разглядывали, учились видеть новое. Особое удовольствие я испытываю, когда вижу с каким вниманием ребята разглядывают знакомые объекты во время уроков-экскурсий.

Вот, например, урок в 5-ом классе «Туристический рюкзак». Мы с ребятами выходим из школы и направляемся к лесу. Идём через деревню, переходим по мостику речку «Рудамянку», идём по тропинке, вьющейся среди пашен и лугов, доходим до второй речушки, перепрыгиваем, и вот мы уже на опушке леса. Во время этого путешествия я обращаю внимание ребят на знакомые им объекты живой и не живой природы, и не без удивления слышу: «Правда, правда, вода в речке по камешкам журчит!», «А я и не знал, что наша деревня такая большая.», А костёл отсюда очень красиво смотрится!», «Удивительно, что мы за двадцать минут успели дойти до леса», «Надо же, как много здесь кротов!».

Поразительно, как много нового замечают ребята в знакомых объектах. Что это даёт им? Желание наблюдать. Ведь я не просто прогуливаюсь вместе с учениками, я подсказываю: «Посмотрите туда, посмотрите сюда, обратите внимание на это, измерьте то.» Делаю всё это без давления, будто беседую, и ребята охотно выполняют все рекомендации. А в конце урока или в начале следующего урока при подведении результатов экскурсии, я спрашиваю: «Почему же вы раньше не знали, что до леса идти всего двадцать минут, что вода в реке красиво журчит, что в поле много кротовин? Ведь это не ново, так было всегда». Ответ примерно такой: «А я не замечал», «Я не прислушивалась», «Я редко смотрю на часы». «Понятно, – говорю – а как теперь? Будете присматриваться, прислушиваться, ценить время?» Ответ: «Да!»

Прекрасный результат – ученики поняли, что быть наблюдательным полезно, столько всего интересного можно узнать даже на прогулке. А, чтобы то, что увидели, услышали, измерили не забылось, и можно было пользоваться этим в случае необходимости, мы учимся хранить материал. Создаём фотоальбомы, видеофильмы, альбомы рисунков, дневники наблюдений и т. п.. Может и не станут мои воспитанники Ливенгуками, Коперниками или великими сыщиками, но искусство наблюдать им поможет подробнее разглядеть богатства нашего мира.

Урок 11. Интуиция

Эта глава, пожалуй, получится самой критикуемой. Интуицию не увидишь, не потрогаешь, не услышишь. Доказать, что тот или иной человек обладает этим уникальным качеством не просто. Способность предчувствовать, угадывать, всегда оказываться в нужном месте и в нужное время – этому трудно научиться. Как же я осмеливаюсь утверждать, что занимаюсь воспитанием интуиции у своих учеников? Впрочем, я и не утверждаю этого. Вернее будет сказать, что некоторые из моих методов во время уроков позволяют ребятам прислушаться к себе и действовать «как подсказывает сердце». Я ещё раз повторяю, что эти мои выводы могут вызвать полемику.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: