Галия Хасанова - Антропология. Учебное пособие

- Название:Антропология. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Кнорус»c6af03c1-2809-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-406-03259-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галия Хасанова - Антропология. Учебное пособие краткое содержание

Подробно рассмотрены вопросы, касающиеся происхождения и эволюции человека. Особое внимание уделено индивидным, субъектным и личностным особенностям человека, природе психофизических и социальных феноменов, биологическим основам поведения человека, антропологическим основаниям социальной работы.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, слушателей системы послевузовского образования, специалистов, работающих в системе «человек – человек». Может быть полезно широкому кругу читателей.

Антропология. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

П. Тейяр де Шарденв своей книге «Феномен человека» тоже дает своеобразный ответ на вечный вопрос о смысле и цели человеческого существования. Человек как «ось и вершина эволюции» ярко раскрывает то, что изначально, хотя бы по возможности, присуще материи, т. е. человек есть сложный, развернувшийся «микрокосм», содержащий в себе все потенции космоса. Это значит, что жизнь и человек неразрывно связаны с космическими процессами, усложнениями материи. С появлением человека Вселенная стала познавать себя и при помощи Разума целенаправленно развиваться.

По мнению Тейяра де Шардена, появление человека – это скачок в антропогенезе. Переход к «феномену человека» определялся внутренними силами самого организма будущего «человека разумного». И возникновение человека – это процесс коллективный, «первым человеком» является и может быть только множество людей.

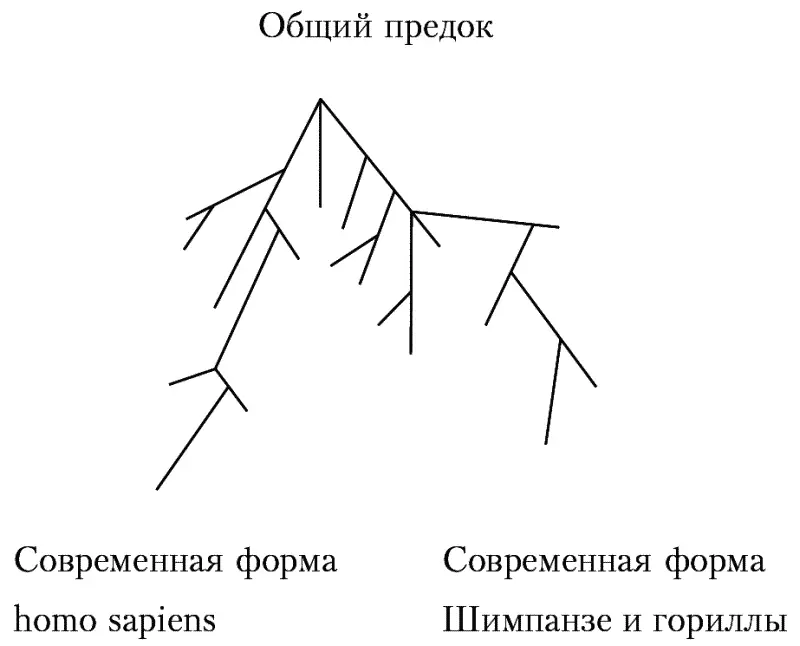

Антропогенез не следует представлять в виде линейного процесса. В органической жизни, как и в социальной, видимо, вообще маловероятен строго линейный процесс развития и монофакторной детерминации эволюции. Р. Левонтинпредлагает дерево эволюции человека, которое показывает, что в более раннее время существовало одновременно множество родственных видов, большинство из которых вымерло (рис. 2).

Рис. 2.Схема процесса антропогенеза (Р. Левонтин)

Говоря о нелинейности процесса антропогенеза, следует также иметь в виду, что эволюция осуществляется в процессе постоянного возникновения новых ответвлений, большая часть которых очень быстро исчезает. В каждый период времени существует множество параллельных эволюционных линий, происходящих от общего предка.

Основная проблема в восстановлении эволюции человека состоит в том, что у нас нет близких родственников среди живущих ныне предков. Наши ближайшие, хотя и не очень близкие, в настоящее время живущие родственники – шимпанзе и горилла – были связаны с нами общим предком не менее 7 млн лет назад.

1.2. Человек как биологический вид

Что представляет собой человек с биологической точки зрения?

В эмбриональном развитии человека есть черты, характерные для всех представителей типа хордовых : хорда, нервная трубка, жаберные щели в глотке. Развитие позвоночного столба, наличие двух пар конечностей, расположение сердца на брюшной стороне тела определяют принадлежность человека к подтипу позвоночных . Четырехкамерное сердце, сильно развитая кора головного мозга, теплокровность, молочные железы и другое свидетельствует о принадлежности человека к классу млекопитающих. Развитие плода в теле матери и питание его через плаценту характерно для класса плацентарных. Конечности хватательного типа (первый палец противопоставлен остальным), ногти на пальцах, одна пара сосков молочных желез, хорошо развитые ключицы и т. д. определяют положение человека в отряде приматов.

Таким образом, согласно зоологической систематике человека относят к царству животных, типу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов, подотряду высших приматов, семейству гоминид (человекообразные), роду человек (homo), виду человек разумный (homo sapiens).

Чтобы понять, что у нас общего с животными и в первую очередь с приматами и что нас отличает от них, целесообразно проанализировать общие признаки приматов, среди которых можно найти и предпосылки для развития особенностей строения, физиологии и поведения человека.

Общая характеристика приматов.Приматов можно кратко охарактеризовать как группу лесных теплолюбивых плацентарных млекопитающих, приспособившихся к лазающему, древесному образу жизни, сохранив достаточно примитивную основу организации. Архаические черты в строении приматов проявляются в сохранении ими пятипалой конечности, опирающейся при ходьбе на всю ступню, сохранении ключиц, отсутствии специализации питания. Сохранение некоторых примитивных признаков и отсутствие специализации различных органов к какой-то одной (хотя и весьма совершенно выполняемой) функции обеспечивают высокую эволюционную пластичность приматов, проявивших в ходе филогенеза способность адаптироваться к самым различным условиям существования и способам использования природных ресурсов.

Важнейшие особенности приматов связаны с развитием приспособлений к древесной, лазающей жизни. Прежде всего это совершенствование хватательной способности конечностей , сопровождавшееся приобретением возможности вращения кисти и предплечья вокруг их продольной оси, а также противопоставлением больших пальцев всем остальным, облегчавшим хватание. Эти приспособления значительно увеличили общую манипулятивную способность конечностей, т. е. способность различным образом действовать с удерживаемым пальцами предметом.

Лазание по веткам требует хорошо развитого осязания (для исследования поверхности опоры), в связи с чем на концевых фалангах пальцев усиленно развиваются мясистые пальцевые подушечки, кожа которых богата осязательными тельцами и нервными окончаниями; когти преобразуются в ногти с плоской и тонкой когтевой пластинкой, защищающей конец пальца сверху.

Но самую важную роль среди органов чувств при лазании приобретают глаза, поскольку прыжки с ветки на ветку требуют возможности объемного (стереоскопического) зрения , с точной оценкой расстояний и надежности опоры. Развитие стереоскопического зрения достигается перемещением глаз на переднюю (лицевую) поверхность головы, их сближением и все большим перекрыванием полей зрения (что, собственно, и создает бинокулярный эффект: предмет рассматривается двумя глазами с разных сторон, и восприятие обоих глаз суммируется в центральной нервной системе). Острота зрения изменяется в связи с особенностями перехода к растительному образу питания. Приматы должны различать и цвет, и мелкие детали объекта, чтобы получить информацию о его пригодности к пище.

Вместе с тем при жизни на деревьях падает роль обоняния . Соответственно, орган обоняния у приматов подвергается некоторой редукции. Из «мира запахов» они переходят в «мир света».

Поскольку передвижение по веткам представляет собой один из наиболее сложных способов локомоции, требующий непрерывной точной оценки расстояний и качества опоры и соответствующей коррекции движений, происходит совершенствование центральной нервной системы – прогрессивное развитие головного мозга, особенно коры больших полушарий, в которой формируется сложная система борозд и извилин, а также мозжечка, происходит развитие областей мозга, связанных с сенсорным восприятием. Увеличение размеров головного мозга (у шимпанзе его средний объем равен 405 см 3, у горилл – 500 см 3) сказывалось на пропорциях черепа, в котором относительно увеличивалась мозговая коробка и уменьшался челюстной отдел.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: