В. Пономаренко - Психология духовности профессионала

- Название:Психология духовности профессионала

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9292-0129-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Пономаренко - Психология духовности профессионала краткое содержание

В предлагаемой читателю книге (второе издание) изложен опыт духовного осмысления ценностей человека в опасных профессиях. Предложен вариант разработки теоретико-методологических основ системы воспитания личности как носителя духа, системы, способствующей интеграции этических, нравственных, профессиональных и социальных норм поведения профессионала. Выдвигается концепция преемственности обучения и воспитания в гражданской и армейской образовательных средах. Обосновывается идея личностно-ориентированной гуманистической психологической педагогики при формировании человека в профессии. Раскрывается содержательная сторона духовности в опасной профессии на всем жизненном пути. Дается авторское видение воспитательных духовных парадигм в условиях мировоззренческих коллизий встревоженного общества.

Книга предназначена для воспитателей, педагогов, психологов, культурологов, социологов, политологов, научных сотрудников, администраторов образовательных систем, для специалистов, работающих в опасных профессиях.

Психология духовности профессионала - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для оценки степени развития пространственной ориентировки в полете по приборам были проведены тестовые летные эксперименты. Суть их заключалась в том, что инструктором создавались сложные положения самолета, характеризующиеся различными углами крена и тангажа, а курсанты находились в положении «руки на коленях» с закрытыми глазами. Курсанты должны были доложить о вероятном пространственном положении самолета, после чего по команде инструктора открывали глаза и под шторкой по приборам осуществляли вывод самолета в горизонтальный полет. В исследовании принимало участие 11 курсантов экспериментальной группы и 10 курсантов контрольной группы. Пооперационный анализ деятельности основывался на данных кинорегистрации направления взора (10 кадров/с), фоторегистрации показаний приборов, регистрации управляющих движений и записи радиообмена в полете. [12]

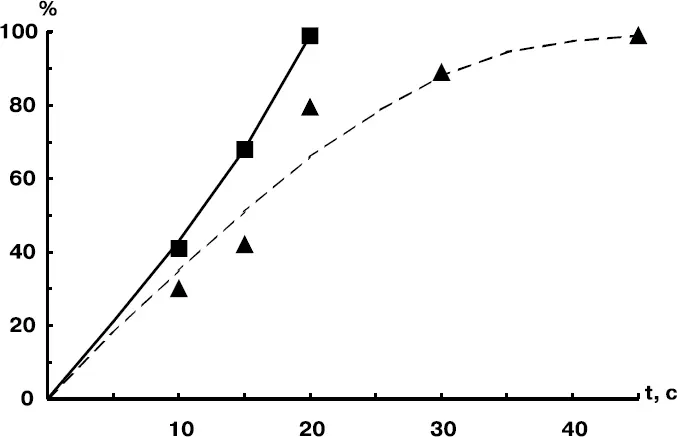

Как и следовало ожидать, курсанты экспериментальной и контрольной групп одинаково часто ошибались в определении пространственного положения самолета (в экспериментальной группе в 87 %, а в контрольной – в 90 %). Однако, как видно из рисунка 22, на вывод самолета в горизонтальный полет в экспериментальной группе потребовалось 20 с, тогда как в контрольной – 45 с.

Заметим, что в процессе вывода время наблюдения за приборами, индицирующими высотно-скоростные параметры полета, в экспериментальной группе составило 25,1 % от общего времени контроля приборов, а в контрольной – 17,5.

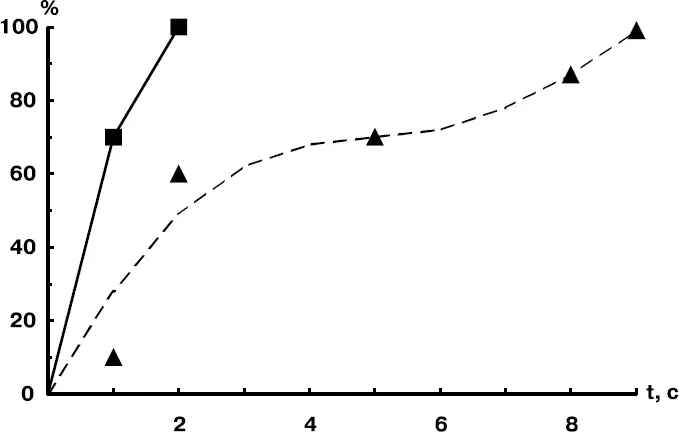

Как видно из рис. 23, на распределение латентного времени первого правильного управляющего движения в экспериментальной группе понадобилось 2 с, а в контрольной – 9 с.

Отметим, что за время, предшествующее правильному управляющему движению, наблюдались гностические движения элеронами и стабилизатором в экспериментальной группе приблизительно в 50 % случаев, а в контрольной – в 85 %. В тех случаях, когда имелись гностические движения рулями, доля времени, в течение которого имела место двигательная активность, составила приблизительно 54 % в экспериментальной и 76 % в контрольной группе.

Рис. 22. Распределение общего времени вывода самолета от конца команды на вывод до достижения режима горизонтального полета; квадрат – экспериментальная группа, треугольник – контрольная; p < 0,05

Рис. 23. Распределение латентного времени до первого управляющего движения; квадрат – экспериментальная группа, треугольник – контрольная; p < 0,05

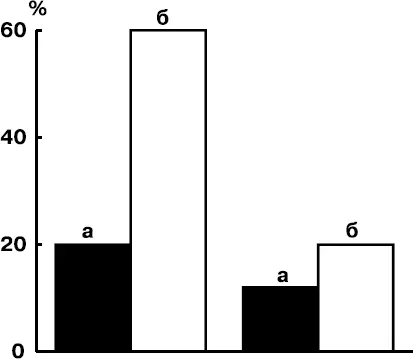

В контрольной группе наблюдалось большое количество случаев, когда направление первых движений рулями было противоположным направлению вывода в горизонтальный полет (рис. 24). Причем обращает на себя внимание тот факт, что в большей степени это было выражено в отношении направления первых движений элеронами.

Рис. 24. Количество ошибочных движений, % от общего числа выводов; а – экспериментальная группа, б – контрольная

Таким образом, курсантами экспериментальной группы продемонстрирован значительно более высокий уровень развития пространственной ориентировки в приборном полете. Ведь способность летчика грамотно и быстро выводить самолет из сложного положения является интегральным показателем полноты его пространственной ориентировки в полете в сложных метеоусловиях.

Большая эффективность пространственной ориентировки у курсантов экспериментальной группы обусловлена более развитым по сравнению с контрольной группой образом пространственного положения. Доказательством этого предположения мы считаем следующие факты.

Во-первых, у курсантов экспериментальной группы значительно меньше латентный период протекания деятельности во внутреннем психическом плане.

Во-вторых, учитывая известный в психологии факт, что представление о действии сопровождается движениями, составляющими существо так называемых идеомоторных процессов [258], мы можем сказать следующее. Найденная нами двигательная активность в период, предшествующий управляющему движению, есть моторное выражение динамики пространственных представлений у курсантов. На основании более выраженной двигательной активности курсантов контрольной группы мы можем полагать, что умственные действия по оперированию представлениями у них более развернуты и громоздки, тогда как меньшая двигательная активность курсантов экспериментальной группы указывает на свернутость их умственных действий по «представлению» пространственного положения самолета. О свернутости умственных действий у курсантов экспериментальной группы говорит и значительно меньший латентный период управляющих движений.

В-третьих, найденная у курсантов, обучавшихся по экспериментальной методике, большая величина времени контроля приборов высотно-скоростной группы в ходе вывода из сложного положения указывает на то, что у них по сравнению с курсантами, обучавшимися по обычной методике, в образе пространственного положения самолета наряду с другими параметрами полета нашли более полное отражение такие главные с точки зрения безопасности полета параметры, как скорость и высота. Следовательно, мы можем заключить, что, наряду с высокой оперативностью умственных действий по построению образа, у курсантов экспериментальной группы образ пространственного положения является более целостным, в нем адекватней отражены пространственные перемещения самолета в полете.

Полученные результаты можно объяснить тем, что у курсантов контрольной группы процесс формирования образа пространственного положения происходит стихийно, тогда как у курсантов экспериментальной группы он был организован с помощью специального обучения. О влиянии фактора обучения на показатели экспериментальной группы говорит как значительно более узкий диапазон распределения латентного времени первого управляющего движения, так и значительно меньший разброс величин времени вывода самолета из сложного положения. Про показатели же курсантов контрольной группы можно сказать, что они распределялись по формуле «кто как смог». Мы хотим подчеркнуть, что особую роль в увеличении эффективности экспериментальной методики, на наш взгляд, сыграло то обстоятельство, что обучение вырабатывало у курсантов экспериментальной группы умение осознавать свои акселерационные и проприоцептивные сенсорные сигналы и путем правильной сознательной интерпретации их в соответствии с концептуальной пространственной схемой, формируемой на основе показаний приборов, произвольно включать свои ощущения в образ пространственного положения. Иными словами, обучение было нацелено на обе выделенные нами фазы построения образа пространственного положения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: