А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Название:Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЗлатоуст5d8c7913-a6fa-11e4-aa7e-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-86547-908-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке краткое содержание

Международный характер образования, развитие академической мобильности в современном мире сделали особенно актуальной проблему обучения иностранных студентов, то есть проблему обучения на неродном для учащихся языке в неродной социокультурной среде. Российская высшая школа обладает в этой области уникальным опытом, в наиболее концентрированной форме накопленном на подготовительных факультетах для иностранных студентов. Монография представляет собой попытку обобщения этого опыта с точки зрения общих закономерностей и вытекающих из них требований к эффективности обучения иностранных учащихся.

Цель работы – дать систематическое изложение основ теории обучения на неродном языке на примере педагогической системы предвузовской подготовки иностранных студентов. Есть также надежда, что монография послужит катализатором для плодотворной дискуссии и для дальнейших исследований.

Работа адресована преподавателям, профессиональная деятельность которых связана с обучением иностранных учащихся, всем интересующимся теоретическими и практическими основами обучения на неродном языке в неродной социокультурной среде, а также тем, кто проходит курс повышения квалификации по методике обучения иностранных студентов. Книга будет полезна преподавателям, начинающим работать в иноязычной аудитории.

Основы теории обучения на неродном для учащихся языке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы произвести уточнение понятия, которое мы обозначили термином теория обучения на неродном языке , необходимо ввести в рассмотрение категорию „ среда “. Различные модели педагогической системы абстрагируются от внешней среды и практически ее влияние учитывают лишь в виде некоторых заданных внешних постоянных условий (например, параметры социального заказа). В обычной ситуации такое абстрагирование допустимо, необходимо и обоснованно.

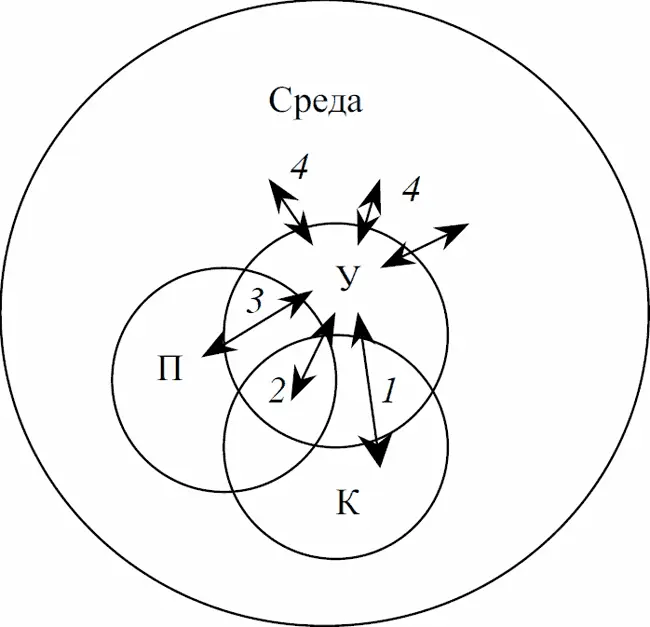

Рассмотрим, например, модель педагогической системы, состоящую из трех взаимодействующих элементов – учащегося (У), преподавателя (П) и фрагмента культуры (К) (Коротков, 1999), но дополним ее элементом «среда» (рис. 2). В рамках такой модели на стороне учащегося можно выделить четыре типа взаимодействий (на рис. 2 обозначены стрелками):

1) учащийся – фрагмент культуры, подлежащий освоению (функция самообразования);

2) учащийся – фрагмент культуры – преподаватель (функция обучения);

3) учащийся – преподаватель (функция воспитания);

4) учащийся – среда (функция жизнеобеспечения, в том числе обеспечения учебно-познавательной деятельности).

Рис. 2. Модель педагогической системы с учетом внешней среды

В нормальных условиях привычной, родной для учащегося среды интенсивность последней связи значительно меньше, чем интенсивность трех остальных. В этом случае действительно можно моделировать педагогическую систему всего тремя элементами, оставляя влияние среды «за скобками». Самое главное при этом, что учащийся адаптирован к условиям среды. Он сравнительно легко (во всяком случае, оптимальным или близким к оптимальному образом) справляется с проблемами взаимодействия со средой.

Существенно иной оказывается картина при помещении учащегося в незнакомую, неродную среду. В этом случае простейшие взаимодействия со средой оборачиваются проблемами, требуют от учащегося значительных усилий, интенсивность связи учащийся – среда становится по меньшей мере сравнимой с интенсивностью других связей и, следовательно, становится невозможным не учитывать влияние среды в модели педагогической системы. Из практики хорошо известно, что проблемы взаимодействия учащийся – среда сильно влияют на успешность других взаимодействий учащегося и в их крайнем выражении могут приводить к устойчивой полной неспособности осуществлять учебно-познавательную деятельность и к необходимости возвращения на родину. При этом важным может оказаться взаимодействие и с материальной средой (например, климат), и с социокультурной (например, жизнь в интернациональном общежитии).

Следовательно, проблема обучения иностранных учащихся не исчерпывается обучением на неродном языке , у нее есть еще одна существенная сторона – обучение в неродной социокультурной среде .

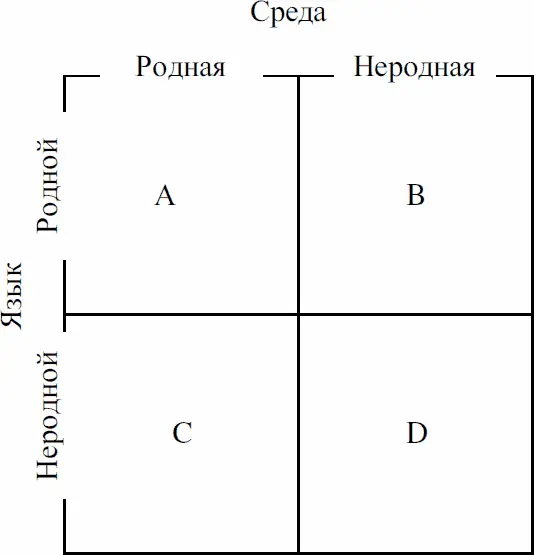

На первый взгляд эти две переменные – неродной язык и неродная среда – совпадают. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что это не так. Более того, значения переменных «родная – неродная среда» и «родной – неродной язык» относительно независимы и могут образовывать четыре различных сочетания (рис. 3):

1) родной язык – родная среда (область А): обычная ситуация обучения в родной стране;

2) родной язык – неродная среда (область B): например, дети, выросшие за границей и вернувшиеся для получения образования на родину; или, к примеру, англичанин в Америке;

3) неродной язык – родная среда (область C): учебные курсы и программы на иностранном языке в родной стране;

4) неродной язык – неродная среда (область D): типичная ситуация обучения иностранных студентов в обычном понимании, в частности, образовательная программа предвузовской подготовки. Именно этот случай интересует нас в данной книге.

Рис. 3. Возможные сочетания значений переменных язык – среда в педагогической системе

Следовательно, строго говоря, в наименовании развиваемой нами теории необходимо указать значения обеих переменных – и языка, и среды: теория обучения на неродномязыке в нероднойсреде . Такое название, однако, оказывается слишком громоздким, поэтому в большинстве случаев мы ограничиваемся наименованием теория обучения на неродном языке . Кроме относительной компактности, в пользу последнего термина говорят еще несколько соображений. Во-первых, ситуацию «родной язык – родная среда» детально разрабатывает традиционная педагогика, ситуация «родной язык – неродная среда» вполне укладывается в рамки межкультурного взаимодействия, теорию и практику которого также давно и подробно разрабатывают (об обучении за рубежом см., например, Klineberg, Hull, 1979), ситуации же «неродной язык – (не)родная среда» последовательно и системно практически не изучают. Во-вторых, многие положения, справедливые для модели «неродной язык – неродная среда» будут справедливы и для модели «неродной язык – родная среда». В-третьих, в случае обучения иностранных студентов ведущая роль во взаимодействии со средой принадлежит деятельности общения, которая так же, как и учебно-познавательная деятельность, осуществляется средствами неродного языка.

Таким образом, мы останавливаем свой выбор на относительно компактном, хотя и не совсем полном наименовании теория обучения на неродном языке , но имеем в виду, что содержание этой теории и данной работы составляют формирование и обоснование дидактических основ обучения на неродном для учащихся языке в неродной социокультурной среде .

Определение

Для утверждения относительной самостоятельности научного направления и для его адекватного восприятия в научном сообществе необходимо указать место направления в общей системе научного знания, дать ему определение. Охарактеризуем место, которое занимает теория обучения на неродном языке в общей структуре дидактики. Как известно, дидактику определяют как отрасль педагогики, разрабатывающую теорию обучения, то есть проблемы процесса обучения, содержания образования, принципы, методы и организационные формы обучения, формы проверки и оценки успеваемости. В то же время, методика – частная дидактика – это раздел дидактики, исследующий закономерности обучения той или иной учебной дисциплине. Анализируя приведенные определения, находим, что теория обучения на неродном языке не подпадает ни под одно из них. Она выступает как частное по отношению к общему (дидактике) и как общее по отношению к частному (методикам преподавания дисциплин) в диалектике взаимодействия частного и общего. А потому положения теории обучения на неродном языке не сводятся ни к общим положениям дидактики, ни к простой сумме положений частных методик, ни, тем более, к положениям какой-либо одной частной методики, даже если это методика преподавания русского языка как иностранного. Дидактика дает теории обучения на неродном языке общие направления исследований и разработок по конкретизации ее положений применительно к особенностям заданной педагогической системы, определяет методологию. Частные методики дают материал для обобщений. Таким образом, теория обучения на неродном языке заполняет нишу между общей дидактикой и частными методиками преподавания на неродном для учащихся языке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: