Виталий Ткачев - Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье

- Название:Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентБИБКОМd634c197-6dc9-11e5-ae5f-00259059d1c2

- Год:2006

- Город:Челябинск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Ткачев - Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье краткое содержание

Пособие посвящено характеристике культурных образований заключительного этапа среднего бронзового века в степном Приуралье. Рассматриваются вопросы истории исследования, историографии основной проблематики, культурно-хронологической интерпретации памятников, направленности культурных взаимодействий и исторических судеб населения. Пособие может использоваться при изучении дисциплин «Археология», «История Урала», спецкурсов по бронзовому веку Южного Урала и Северной Евразии, для подготовки рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ, организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Издание подготовлено на основе новейших научных данных и не дублирует существующие учебники и учебные пособия.

Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

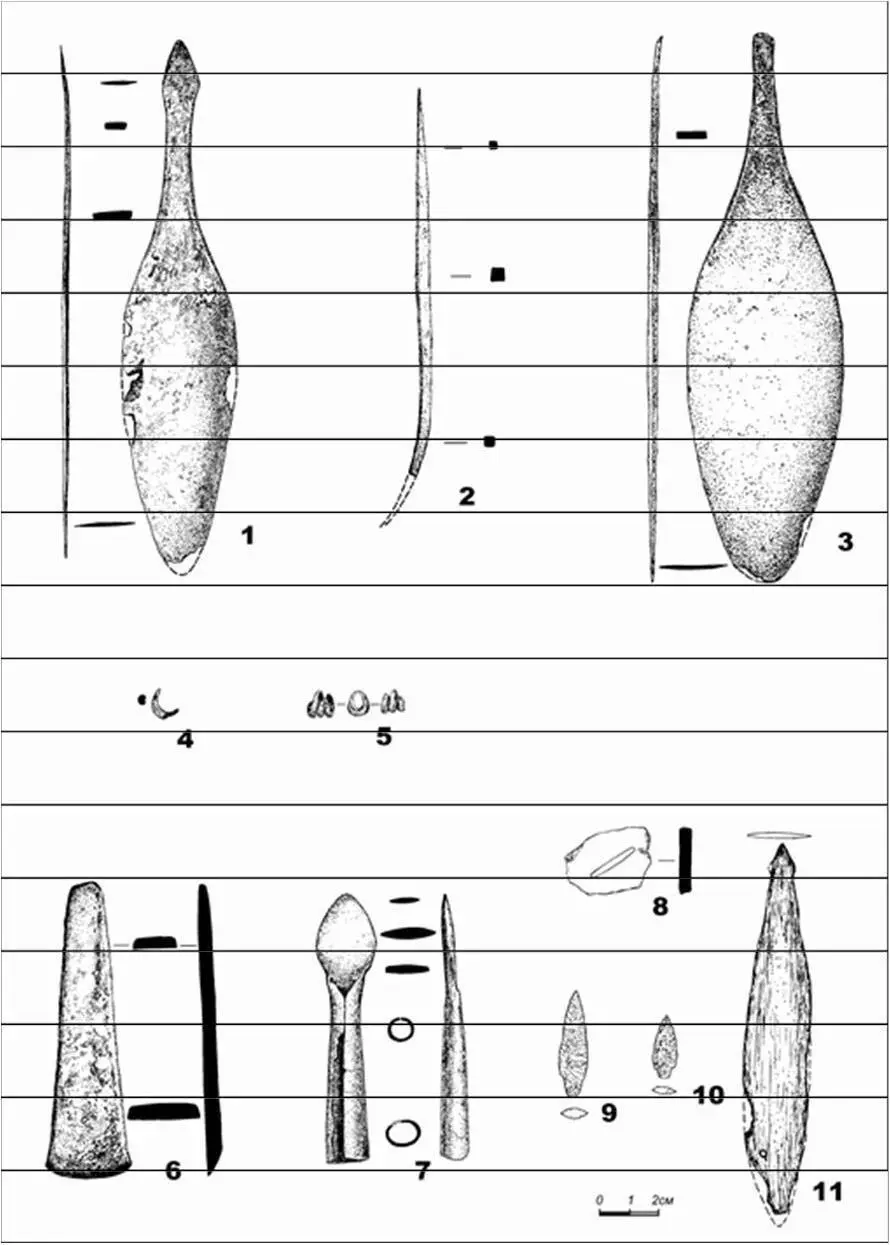

Инвентарь с Турганикской стоянки (1-6, 8-15) и случайная находка у пос. Привольное в Илекском районе Оренбургской области: 1-3 – бронза, 4 – кость, 5-10 – кремень, 11-15 – керамика.

Рис. 14. Позднекатакомбная культурная группа.

1-7 – могильник Илекшар I, курган 5, погребение 3; 8-11 – могильник Илекшар I, курган 6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что контакты позднеабашевского и позднекатакомбного населения в конце СБВ в степном Приуралье документируются весьма надежно. Однако, судя по имеющимся сведениям, эти взаимодействия какое-то время не приводили к культурной трансформации, а лишь способствовали формированию синкретических комплексов, которые сами по себе не способны были генерировать новое самодостаточное культурное явление. При этом неопределенной остается роль вольско-лбищенской культурной группы в культурогенетических процессах. По крайней мере, они оставили слабый след в материальной культуре последующей синташтинской культуры рубежа эпох средней и поздней бронзы.

То же самое можно сказать и о так называемом восточном компоненте в синташтинском материальном комплексе, на который ссылаются авторы (Зданович Г. Б., 1997, с. 61; Виноградов Н. Б., 2001, с. 191), но, к сожалению, не приводят конкретных аргументов в пользу этого. Такие реминисценции, наследуемые от автохтонного постэнеолитического населения, сохранявшего традиции гребенчатого геометризма, можно уловить лишь в орнаментации керамики. Но это именно реминисценции, поскольку синташтинская система орнаментации наследует уже сложившиеся в недрах абашевской культуры Южного Приуралья стереотипы декорирования посуды, включая основной набор элементов, способы их компоновки в мотивах, композиционное построение и даже стилистические особенности.

Конечно, здесь нельзя обойти вопрос о происхождении в самой абашевской культуре элементов орнамента, демонстрирующих достаточно резкую трансформацию орнаментальных традиций, сопровождавшую расширение ареала абашевской культуры. Дело в том, что именно с выходом абашевской культуры на развитом («классическом») этапе в Южное Приуралье и происходят отмеченные метаморфозы в орнаментальных традициях. При этом прослеживается существенная эволюция наиболее показательных геометрических, меандровидных элементов орнамента. Очень весомым аргументом является изменение самой техники нанесения орнамента, что проявилось в постепенном вытеснении резного орнамента оттисками гребенчатого штампа (Кузьмина О. В., 1999, с. 201-202).

Усложнение орнамента на приуральской абашевской керамике, прежде всего геометрического, О. В. Кузьмина объясняет необходимостью «…утверждения культуры на новой территории и в новой культурной среде» (там же, с. 202). Но если вторая часть данного тезиса вряд ли может быть поставлена под сомнение, то относительно первой этого сказать нельзя. Такая мотивация неизбежно должна была привести к приоритетности традиционных элементов абашевского орнамента, составляющих ядро гончарной традиции. Этого не происходит. Напротив, мы наблюдаем превалирование новых для абашевской орнаментальной традиции геометрических элементов. Это могло стать следствием лишь достаточно длительных контактов с носителями иных культурных стереотипов, которые постепенно становятся значимыми с точки зрения семантической нагрузки. Учитывая специфику ручного гончарного производства, можно даже предположить конкретный механизм передачи навыков и идей за счет процессов миксации, ибо функции изготовления посуды в традиционных обществах, как правило, выполняли женщины.

Итак, смешение разнокультурных компонентов в Приуралье мы наблюдаем уже в предсинташтинское время. Оно действительно носит своего рода «механический» характер, и дает нам представление о субстратных и суперстратных составляющих синташтинского культурогенеза. Но катализатором этого процесса, вероятно, стал внешний импульс из среды носителей турбинских металлургических традиций (Ткачев В. В., 2001, с. 4; 2003, с. 17). Реконструируемый характер культурогенеза хорошо согласуется с теоретическими разработками по проблемам миграций и культурных трансформаций в архаических обществах и возможности их фиксации в археологических материалах (Кузьмина Е. Е., 1994, с. 223-226; Григорьев С. А., 1990, с. 32-35).

Указанные обстоятельства позволяют с уверенностью говорить о непосредственном взаимодействии на заключительном этапе СБВ в степном Приуралье скотоводческого населения, составлявшего северо-восточную периферию катакомбной общности, и сместившихся из лесостепных районов абашевских популяций. Именно эти процессы, вероятно, составляют своего рода предысторию Волго-Уральского очага культурогенеза ПБВ, иллюстрируют конкретные механизмы его формирования.

БИБЛИОГРАФИЯ

Андреева М. В., 1989. Курганы у Чограйского водохранилища (материалы раскопок экспедиции 1979 г.) // Древности Ставрополья. М. – С. 24-124.

Андреева М. В., 1989. Курганы у Чограйского водохранилища (материалы раскопок экспедиции 1979 г.) // Древности Ставрополья. М. – С. 24-124.

Археология, 1994. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. М. – 382с.

Баринов Д. Г., 1996. Новые погребения эпохи средней бронзы в Саратовском Заволжье // Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 году. Вып. I. Саратов. – С. 84-97.

Березанская С. С., Отрощенко В. В., Чередниченко Н. Н., Шарафутдинова И. Н., 1986. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев. – 165 с.

Березкин Я. Б., Калмыков А. А., 1998. Курган у села Красногвардейское Ставропольского края // Материалы по изучению историкокультурного наследия Северного Кавказа. Вып. 1. Археология. Ставрополь. – С. 55-95.

Берестенев С. И., Мартемьянов А. П., Сорочан С. Б., 1996. Межреспубликанская научная конференция «Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины» (Харьков, 1-3 марта 1995 г.) // РА. № 4. – С. 215-219.

Богданов С. В., 1998. Большой Дедуровский Мар // АПО. Вып. II. Оренбург. – С. 17-37.

Богданов С. В., 1999. Древнейшие курганные культуры степного Приуралья. Проблемы культурогенеза. Автореферат дис. … канд. ист. наук. Уфа. – 28 с.

Богданов С. В., 2004. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург. – 285 с.

Богданов С. В., Халяпин М. В., 2000. Памятники покровской эпохи в степном Приуралье // Культурное наследие степей Северной Евразии. Вып. 1. Оренбург. – С. 44-56.

Бочкарев В. С., Бестужев Г. Н., Бианки А. М., Трифонов В. А., 1991. Раскопки курганов у станицы Брюховецкой Краснодарского края в 1978 г. // Древние культуры Прикубанья. Л. – С. 3-49.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: