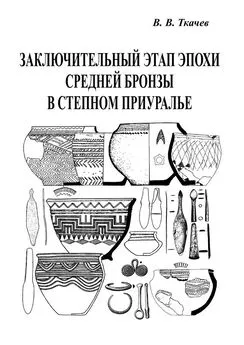

Виталий Ткачев - Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье

- Название:Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентБИБКОМd634c197-6dc9-11e5-ae5f-00259059d1c2

- Год:2006

- Город:Челябинск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Ткачев - Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье краткое содержание

Пособие посвящено характеристике культурных образований заключительного этапа среднего бронзового века в степном Приуралье. Рассматриваются вопросы истории исследования, историографии основной проблематики, культурно-хронологической интерпретации памятников, направленности культурных взаимодействий и исторических судеб населения. Пособие может использоваться при изучении дисциплин «Археология», «История Урала», спецкурсов по бронзовому веку Южного Урала и Северной Евразии, для подготовки рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ, организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Издание подготовлено на основе новейших научных данных и не дублирует существующие учебники и учебные пособия.

Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несколько южнее описанного могильника, вниз по р. Салмышу, открыт уникальный могильник у горы Березовой, расположенный на краю первой надпойменной террасы (Халяпин М. В., 2001; 2005) (рис. 1). Можно выделить как минимум три стратиграфических горизонта функционирования погребальной площадки. Самый ранний из них относится к заключительной фазе СБВ. С этим периодом существования могильника связан низкий участок на окраине срубного поселения Буланово II, расположенного на останце у подошвы террасы правого берега р. Салмыш, между горой Березовой и болотом Гнилые Лозки, где выявлен слой с абашевской керамикой.

На территории памятника раскопана овальная в плане каменная ограда № 1, размерами 9,6х7,8 м, внутри которой фиксировалась небольшая грунтовая насыпь. Ограда сооружена из поставленных на ребро каменных плит и валунов больших размеров и массивных каменных плит, использовавшихся в качестве облицовки конструкции и крепиды для насыпи. В центральной части ограды исследовано сильно разрушенное основное погребение 3, совершенное на уровне материка. Контуры ямы проследить не удалось, но можно предполагать широтную с отклонением ориентацию могилы. Разрозненные человеческие кости принадлежали скелету женщины в возрасте 25-35 лет, лежавшей, вероятно, головой на северо-запад. На дне фиксировалась посыпка угольками, среди костных останков человека обнаружены кусок медного шлака и кость животного. В предполагаемом изголовье in situ стоял глиняный сосуд кубкообразной формы с плавнопрофилированным туловом, достаточно высокой, слегка отогнутой наружу шейкой, и небольшим поддоном с закраиной. Сосуд украшен горизонтальными и наклонными линиями, образующими по тулову горизонтальную елочку (рис. 8, 23). Декор выполнен глубоким небрежным прочерчиванием.

В пределах ограды зафиксированы еще два детских захоронения, отнесенных М. В. Халяпиным (2001) к числу позднесинташтинских. Не вдаваясь сейчас в проблему отнюдь культурной атрибуции указанных погребений, к которой вернемся позже, заметим, что планиграфически они вписываются в группу размещавшихся рядами погребений ПБВ, занимающих более позднюю стратиграфическую позицию. Показательно, что детские погребения были впущены в ограду № 1 без учета особенностей рельефа, в соответствии с общей планировкой позднего некрополя. Тот факт, что впускные ямы нарушили каменную конструкцию (Халяпин М. В., 2001; 2005, с. 203-204), может свидетельствовать о значительном временном интервале между функционированием погребальной площадки в эпохи средней и поздней бронзы. По крайней мере, к моменту совершения впускных захоронений каменное сооружение, видимо, уже находилось в риунированном состоянии, и было полностью задерновано, так что не читалось в рельефе.

Внутри ограды и за ее пределами на различных глубинах обнаружено большое количество костей животных и обломков глиняной посуды. Для нашего исследования принципиальное значение имеет представительная коллекция абашевской керамики (рис. 8). Сосуды плоскодонные горшковидных и баночных форм с примесью толченых раковин в тесте. Превалируют горшки со сглаженным ребром на внешней стороне тулова и внутренним – на отгибе венчика, часто имеющим характерный желобок. В орнаментации широко представлены каннелюры, зигзаги, заштрихованные треугольники, фестоны, наколы уголка штампа или полой трубочки, налепные шишечки.

Отдельно следует упомянуть несколько фрагментов керамики из могильника у горы Березовой, не вписывающихся в стандарты гончарных традиций абашевской культуры. В коллекции присутствует обломок венчика от крупного сосуда, вероятно, реповидной формы с отогнутым венчиком. С обеих сторон гребенчатым штампом нанесен своеобразный паркетный орнамент (рис. 8, 5). На срезе венчика еще одного горшка с внутренним ребром отмечены крупные ямочные вдавления (рис. 8, 24). В орнаментации сосудов баночных форм иногда присутствуют фестоны с горизонтальной штриховкой и «бахромой» из насечек или наколов трубочки, а также налепные валики, зигзаги, волнистые линии (рис. 8, 3, 4). Вместо ракушечной примеси в формовочной массе таких сосудов содержится дресва. Видимо, эта группа керамики отражает смешение позднекатакомбных и абашевских гончарных традиций. Любопытно, что на площади некрополя зафиксировано несколько выкладок аморфных очертаний из камней небольших размеров. Погребений под ними не обнаружено, но встречается керамика. Точно такая же ситуация отмечена в грунтовом могильнике «Учебный полигон» в Актюбинской области (Родионов В. В., Ткачев В. В., 1996). Там расчищено погребение позднекатакомбного облика, недалеко от которого, под аналогичной каменной выкладкой, обнаружены фрагменты массивного толстостенного сосуда, украшенного налепными валиками и фестонами с горизонтальной штриховкой (рис. 11, II, 5, 6). По всем позициям, в том числе и фактуре, этот сосуд демонстрирует сходство с отдельными образцами из синкретической керамической серии могильника у горы Березовой (рис. 8, 3).

В этом плане нужно отметить уникальную находку в могильнике у горы Березовой бронзового ножа, органично сочетавшего в себе абашевские и позднекатакомбные традиции металлообработки (рис. 8, 1). Форма орудия практически идентична ножам с коротким черенком и узким пятиугольным лезвием, включенным С. Н. Кореневским в группу 2 по разработанной им классификации, кстати, недостаточно подробной (Кореневский С. Н., 1978, с. 36-40, рис. 4) и хорошо известным во всех культурах катакомбного круга. Они присутствуют в поздних донецких и среднедонских комплексах (Смирнов А. М., 1996, рис. 47, 1-5; Матвеев Ю. П., 1998, рис. 3, 7; 4, 7). Представительная серия таких изделий происходит из памятников предкавказской манычской культуры, причем особенно монолитная группа выделяется в Северо-Западном Прикаспии, где они объединены недавно Е. И. Гаком в рамках типа VI катакомбных ножей (Гак Е. И., 2002, с. 284-286, рис. 4). Примечательно, что в Подонцовье и на Нижнем Дону подобные ножи встречаются, преимущественно, в погребениях манычского типа (Смирнов А. М., 1996, рис. 24, 14, 15; Братченко С. Н., 1976, рис. 13, 17, 18). Находки ножей данной разновидности отмечены в памятниках бабинской культуры (КМК) (Братченко С. Н., 1976, рис. 13, 5, 13). Применительно к березовскому экземпляру следует отметить, что, наследуя конструктивные детали ножей привольненского этапа кавказской металлургии, он демонстрирует за счет расширения в верхней части клинка признаки ножей с плямявидным лезвием самого позднего костромского этапа развития кавказской металлургии (Кияшко А. В., 2002, с. 26-27, рис. 7; 8; 28).

Такая конструктивная деталь как расковка окончания черенка на ноже из могильника у горы Березовой вполне типична для катакомбной металлообработки, однако четкая ромбическая форма навершия является стереотипной для абашевского кузнечного дела. Кроме того, лезвие на березовском ноже не имеет утолщения-перехвата как на катакомбных изделиях, а заточено с обеих сторон до самого черенка (рис. 8, 1). Столь специфическая комбинация признаков уже отмечалась на изделиях из финально-катакомбных погребений Среднего Дона, рассматриваемых в рамках катакомбно-абашевского взаимодействия (Матвеев Ю. П., 1998, с. 8-19, рис. 4, 2, 7), а также из памятников бабинской культуры (КМК) (Братченко С. Н., 1976, рис. 13, 5).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: