Юрий Казаринов - Успешный менеджер: кейс-стади по принятию решений. Учебно-методическое пособие

- Название:Успешный менеджер: кейс-стади по принятию решений. Учебно-методическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентРАНХиГС (Дело)ed740fe7-6753-11e5-8380-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7749-1030-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Казаринов - Успешный менеджер: кейс-стади по принятию решений. Учебно-методическое пособие краткое содержание

Данная работа ставит целью повышение эффективности кейс-стади с учетом специфики принятия решений (на примерах, задачах, бизнес-кейсах) в статусных аспектах успешной деятельности менеджеров: формирования и выбора оптимальных (рациональных, недоминируемых) аддитивных и иерархических индивидуальных и (или) групповых решений (в особенности целевых программ) с учетом рисков.

Книга представляет собой целостный и непротиворечивый взгляд на важные, по мнению авторов, теоретико-познавательные и практические основы использования аналитических средств в теории управления и принятия решений при реализации основной функции менеджера. При этом учебно-методический акцент сделан на инновационный подход к обучению в формате кейс-стади при рассмотрении тем, которые в концентрированном виде пока не нашли отражения в многочисленных и весьма объемных традиционных учебниках.

Учебно-методическое пособие предназначено для профессиональной подготовки бакалавров и магистрантов всех экономических направлений, слушателей программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и МВА, ExvMBA, DBA, преподавателей управленческих дисциплин. Издание представляет интерес не только для тех, кто готовит себя к профессиональной управленческой деятельности, но и для практикующих менеджеров, нацеленных на успех своей деловой активности.

Успешный менеджер: кейс-стади по принятию решений. Учебно-методическое пособие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Образ – это все накопленные и организованные знания системы о себе и о среде. Организованность знаний означает возможность их классификации и умение распознавать ситуации. К распознаванию относятся все виды диагностики. Для распознавания ситуаций может быть использована значительно развитая сейчас математическая теория распознавания образов.

Прогноз – образ будущего, который всегда предшествует выбору главной цели и разворачиванию ее в иерархию целей и задач. Прогноз кладется в основу разработки будущих ситуаций. Из прогноза вытекают значимость того или иного состояния системы, той или иной ситуации, а также цель деятельности контрагента рынка.

Сценарий – одна из воссозданных ситуаций будущего на интервале времени. Если система не оказывает существенного влияния на среду или это влияние не учитывается, то сценарием будет называться одно из возможных состояний среды в будущем. Среда системы состоит из совокупности «внешних» систем, взаимодействующих с системой и между собой. При прогнозировании и построении сценариев рассматриваются различные варианты комбинаций поведения «внешних» систем, что приводит к различным вариантам сценариев. На основе сценариев формируется генеральная цель программы, обеспечивающая для системы желаемую ситуацию в будущем. Далее сформулированная генеральная цель разворачивается в иерархию целей и задач, которую иногда называют курсом действий [19].

Возможны два пути формирования как генеральных целей с соответствующими иерархиями целей и задач, так и курса действий: 1) из всех альтернативных сценариев выбирается один наиболее вероятный, и в соответствии с ним формулируются генеральная цель и курс действий; 2) для каждого альтернативного сценария строится своя генеральная цель со своей иерархией целей и задач (вариантное планирование). В обоих случаях для каждого сценария рассматривается несколько альтернативных генеральных целей и, следовательно, несколько альтернативных курсов действий.

Следует подчеркнуть, что для формирования генеральных целей и курсов действий одних прогнозов и сценариев недостаточно. Нужно еще исходить из более высокой по уровню цели, чем формулируемые альтернативные генеральные цели, а в некоторых случаях и из доктрины.

Доктрину можно определить как некоторую исходную установку, некую высшую цель, выражающую стремление к определенной идеальной ситуации с учетом ограничений (моральных, правовых и т. п.) на способы достижения цели.

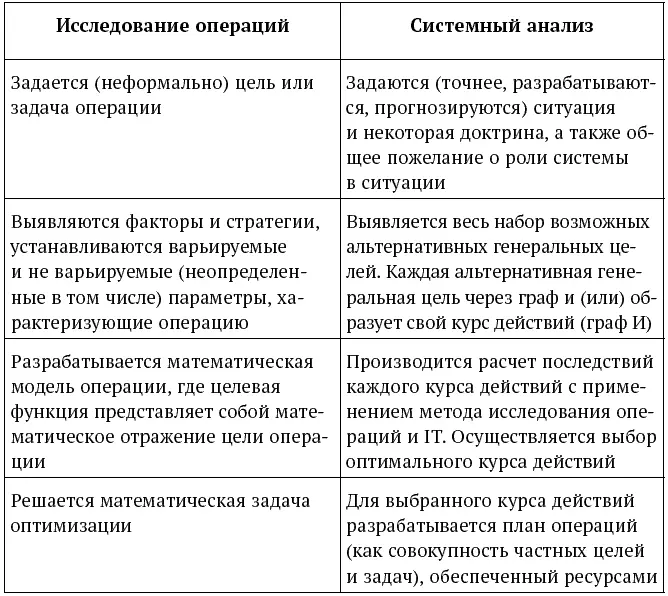

Некоторые авторы предпочитают не вводить термин «системный анализ» и считают, что проблематика системного анализа относится к исследованию операций при расширенном толковании этого термина. С научной позиции автора это не совсем так, хотя бы потому, что исследование операций исходит из заданных целей, а системный анализ занимается целеполаганием. Для подтверждения приведем таблицу сравнительной методологии исследования операций и системного анализа (табл. 1) [20].

Таблица 1

2.2.3.3. Характеристики целей: критерии достижения (нормативы целей), показатели степени достижения, локальные и системные приоритеты целей

Основными характеристиками целей являются:

● критерии достижения целей,

● показатели степени достижения целей,

● приоритеты целей.

Критерий – вектор количественных и качественных параметров, отражающий желаемые результаты деятельности. Это нормативы, контрольные цифры, индикаторы, соответствующие достижению цели.

Показатель – это величина, позволяющая измерить степень достижения цели на данный момент или текущее значение характеристик вектора-критерия.

Формулировка критериев и показателей проводится параллельно с формулировкой целей. Цель всегда надо проверять на показатели и критерии ее достижения: если этого сделать не удается, то цель бессмысленна.

Приоритеты целей – оценка или мера важности данной цели в наискорейшем достижении вышестоящей цели. Оценка приоритетов – директивное требование

Различают локальные и системные приоритеты:

● локальные приоритеты – меры относительной важности целей в одной окрестности;

● системные приоритеты – оценки важности целей в наискорейшем достижении генеральной цели.

Локальные приоритеты определяются экспертным путем. Системные приоритеты вычисляются по локальным приоритетам.

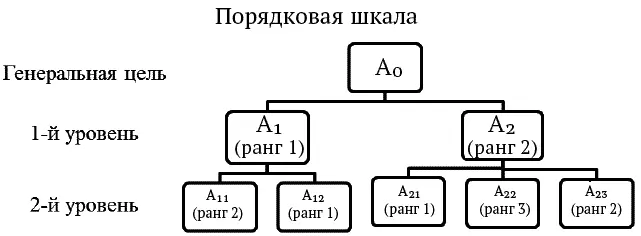

Приоритеты могут измеряться (как показано ниже на графах и в таблицах) в порядковой шкале (качественной) или шкале отношений (количественной).

Процедуры определения приоритетов методом лексикографического упорядочения:

1. Локальные приоритеты определяются экспертно – путем ранжирования целей в каждой окрестности.

2. Системные приоритеты вычисляются в следующей последовательности:

● вводится аксиома: дано – A» подцель A», а B» подцель B». Если A’>B», то и A”>B» (где знак «>» обозначает доминирование одной цели над другой);

● для каждой цели нижнего уровня выписываются слева направо все локальные приоритеты целей, лежащих на пути движения от генеральной цели к конкретной цели нижнего уровня;

● полученная для каждой цели нижнего уровня последовательность из (в данном случае двух) цифр рассматривается как двузначное десятичное число;

● цели, имеющей наименьшее десятичное число, присваивается 1-й ранг и т. д. по возрастающей;

● этот ранг цели и есть системный приоритет, где «овв» – коэффициент относительных весов важности целей в одной окрестности.

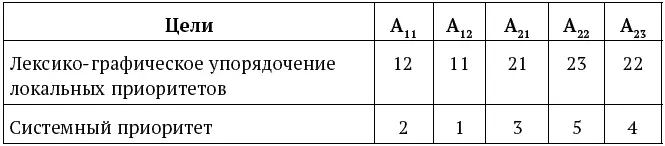

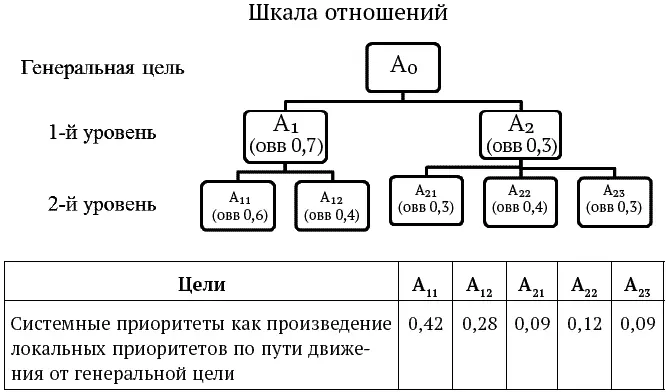

Локальные приоритеты – это коэффициенты относительных весов важности целей в одной окрестности, А 12(0,28) важнее А 21(0,09) примерно в три раза (0,28:0,09≈3).

Должно выполняться условие нормировки, т. е. сумма весов целей в одной окрестности должна равняться 1.

Системные приоритеты рассчитываются по методике Паттерн как произведение локальных приоритетов по пути движения от генеральной цели к конкретной цели.

Указанная схема расчетов по методике Паттерн обладает следующими недостатками:

● низкая точность измерения локальных приоритетов целей в шкале отношений;

● недоучет значимости уровней целей, так как произведение обладает свойством коммутативности (см. ниже):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: