Екатерина Речицкая - Развитие познавательной сферы глухих учащихся с задержкой психического развития на индивидуальных коррекционных занятиях в младших классах

- Название:Развитие познавательной сферы глухих учащихся с задержкой психического развития на индивидуальных коррекционных занятиях в младших классах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Прометей

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2272-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Речицкая - Развитие познавательной сферы глухих учащихся с задержкой психического развития на индивидуальных коррекционных занятиях в младших классах краткое содержание

Для студентов дефектологических факультетов, специалистов и учителей, работающих в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях.

Развитие познавательной сферы глухих учащихся с задержкой психического развития на индивидуальных коррекционных занятиях в младших классах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Успехи теории и практики дифференциальной диагностики позволяют все более точно и во все более широких региональных масштабах обнаруживать детей с проблемами в развитии, имеющими различную структуру нарушений.

У глухих детей с первичной ЗПР обычно наблюдается выраженная церебрастения, ведущая к повышенной утомляемости (Т. В. Розанова [184]). Из-за этого дети отличаются изменчивым поведением, легко приходят в состояние повышенного возбуждения или, напротив, в состояние вялости и безучастности к окружающему. Дети эмоционально неустойчивы и с трудом привыкают к целенаправленной произвольной деятельности, требующей преодоления определенных трудностей. В своем психофизическом развитии они отстают от глухих детей, не имеющих других первичных нарушений.

Неслышащие дети с первичной ЗПР имеют незначительное отставание в развитии произвольной предметно-практической деятельности, в развитии зрительного восприятия, наглядного мышления, образной памяти по сравнению с неслышащими детьми без первичной ЗПР. Они имеют существенное отставание от других глухих в развитии словесной речи, в овладении восприятием речи и произношением, в усвоении значений слов, обозначающих предметы и явления самого ближайшего окружения, в овладении связной речью. Относительно более успешно они овладевают самыми элементарными математическими представлениями [184].

Обучение этих групп потребовало специальной организации педагогического процесса, предполагающей как большую индивидуализацию процесса обучения педагогически запущенных детей, так и создание вспомогательных классов для детей-олигофренов и классов для детей с ЗПР в школах глухих и слабослышащих. Сочетание глухоты с умственной отсталостью, с ЗПР и педагогической запущенностью – явление сложное и многоплановое. В таком сочетании каждый дефект сохраняет свои особенности, но происходит не простое суммирование симптомов, а возникает новая сложная структура дефекта. Известно, что некоторые заболевания, перенесенные глухими в раннем детстве, становятся не только причиной глухоты, но и других нарушений. Такие дети со сложными нарушениями оказываются в числе стойко неуспевающих в условиях обычного класса школы для глухих детей и требуют специально организованных условий обучения и воспитания. В структуре школ для глухих с 90-х гг. есть классы для детей с задержкой психического развития. Но специфика группы детей, объединенных в эти классы, особенности их обучения оказываются до конца не изученными.

1.2. Методы изучения познавательной сферы глухих учащихся с задержкой психического развития

Говоря о диагнозе «задержка психического развития», следует иметь в виду клинический диагноз. Врач-психоневролог или члены медико-психолого-педагогической комиссий определяют причину задержки и указывают ее вид.

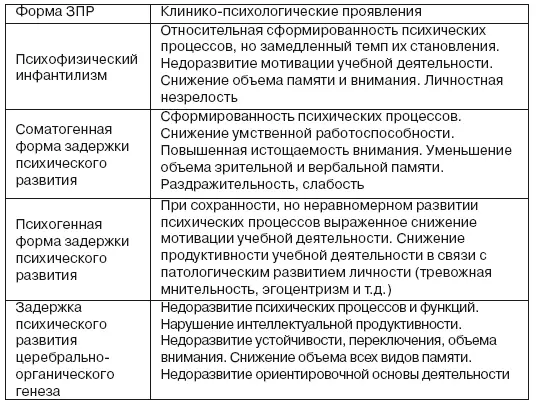

В основу критериев отбора детей с задержкой психического развития в коррекционно-образовательные учреждения легла классификация К. С. Лебединской.

Но деление на такие группы мало помогает в работе учителя с детьми, имеющими задержку психического развития. Один ребенок может сочетать черты и конституционального, и соматогенного, и даже церебрально-органического генеза. Поэтому психолого-медико-педагогическая комиссия в личных делах детей не предоставляет сведения о типе нарушенного развития. Разработать психолого-педагогическую классификацию детей с задержкой психического развития очень трудно, потому что состав этой популяции детей полиморфен. Различия выражаются как в общем отставании в развитии, так и в индивидуальных проявлениях. Общим же для всех детей этой группы является то, что они не готовы к обучению в школе по своим познавательным, эмоционально-личностным характеристикам, развитию речи, ограниченным представлением о предметах и явлениях окружающей действительности.

Проблема готовности к школьному обучению является актуальной для психологической науки вообще и специальной психологии в частности. Л. И. Божович еще в 50-е гг. указывала, что готовность к обучению в школе складывается из определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции школьника. Основным критерием готовности к школе Л. И. Божович считает особое новообразование – «внутреннюю позицию школьника как сплав познавательной потребности и потребности в общении на новом уровне» (Л. И. Божович, 1950 [12]).

Аналогичные взгляды развивал А. В. Запорожец, отмечая, что готовность к обучению в школе представляет собой целую систему взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т. д. (А. В. Запорожец, 1986 [53]). Идеи этого подхода находят отражение в работах Н. И. Гуткиной, исследовавшей проблемы готовности к школе. Автор особое внимание уделяет произвольности психических процессов и поведения, слабое развитие которой рассматривается как основная предпосылка возникающих в школьном обучении трудностей (Н. И. Гуткина, 2000 [36]).

В работах Л. А. Венгера (1985) [18], Д. Б. Эльконина (1971, 1981) [212; 215] в качестве важнейших параметров психологической готовности детей к обучению называются следующие: наличие предпосылок к формированию учебной деятельности (умение ориентироваться на систему правил, умение слушать и выполнять инструкции, работать по образцу), определяемые достижением нового уровня психической регуляции, а также развитие наглядно-образного и логического мышления, мотивационной и эмоциональной сфер личности.

В работе Е. Г. Речицкой, Е. В. Пархалиной (2000) [160] освещается проблема психологической готовности слабослышащих детей к обучению в школе, при этом делается акцент на формирование важнейших качеств личности, способствующих успешному вхождению ребенка в школьную жизнь, освоению новой ведущей деятельности – учебной. Основными критериями готовности к школьному обучению для слабослышащего ученика указываются: уровень развития экспрессивной и импрессивной речи, наличие навыков самостоятельной работы, умение работать в коллективе, овладение знаниями по программе детского сада, желание учиться.

Таким образом, готовность к школьному обучению является многокомпонентной структурой, которая требует комплексных психологических исследований.

В нашем исследовании мы особое внимание уделили интеллектуальной готовности к обучению в школе. В структуре интеллектуальной готовности можно выделить следующие параметры: развитие мышления, речи, мелких движений рук, зрительно-моторной координации, а также произвольность психических процессов (Н. В. Бабкина, 2001 [204]).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: