Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18)

- Название:«Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18) краткое содержание

«Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Александр Болонкин (Alexander Bolonkin), специалист по космосу, и Ричард Кэткарт (Richard Cathcart), географ, предложили возводить бескаркасные “Вечнозеленые полярные купола” (Evergreen Polar Zone Dome — EPZD), поддерживаемые в расправленном состоянии небольшим избыточным давлением внутри поселения, а не внутри двойных стенок, как часто делается для надувных архитектурных конструкций.

Оболочка выполнена из прозрачной пленки толщиной, к примеру, в 0,1 миллиметра (с современными материалами возможно применение также пленок толщиной на два-три порядка меньшей, сообщают изобретатели этого купола). Американцы пишут, что пленки такой толщины

“Купол тысячелетия” (Millennium Dome) в Гринвиче — одно из самых красивых и современных (по конструкции) сооружений такого рода. Но даже он весит слишком много, если его использовать для колонизации Марса. Тут нужно придумать что-то более воздушное никогда еще не использовались в сооружениях большого размера.

Для дополнительной теплоизоляции стенка купола задумана в виде стеганого одеяла с прямоугольными ячейками — из двух слоев пленки.

На стороне купола, обращенной к низкому солнцу, ученые предложили закрепить тонкие регулирующие жалюзи, а с внутренней стороны купола, на половине, противоположной солнцу — напылить алюминиевую пленку (толщиной 1 микрометр), для отражения лучей вниз.

Кроме того, в толще пленки авторы купола предусмотрели прямоугольную сетку тончайших (тоже в один микрометр) проводков, идущих с шагом в один сантиметр. Они должны сигнализировать о повреждении пленки.

Авторы концепции отмечают, что многие люди увлечены сейчас перспективами колонизации Марса, но немногие задумываются о более эффективном освоении едва ли не четверти земной поверхности — полярных областей. Между тем, тут есть чем заняться.

Одни биологические исследования чего стоят. Понимание биохимии уникальных организмов, обитающих, скажем, в полярных морях, может привести к созданию новых лекарств. Почему бы и нет?

Да и в плане подготовки к марсианским миссиям полюса Земли очень интересны. Здесь примерно столько же солнечного тепла (с учетом отлогого угла падения лучей), как в экваториальных широтах Красной планеты, и здесь также желательна максимальная автономия колонии. Ведь завоз продуктов — очень дорог.

А раз нам нужны собственные продукты, значит — теплицы. EPZD, укрывающий одним махом и посадки растений, и домики обитателей — то, что доктор прописал.

Такой купол на несколько человек весил бы всего 65 килограммов (что и для марсианской миссии хорошо, и для полярной экспедиции). А купол, закрывающий площадь порядка четырех гектаров — потянет всего на 145 тонн. Купол из стекла и металла аналогичного размера весил бы тысячи тонн, бетонный — сотни тысяч.

Разумеется, ультратонкие (порядка микрометра и меньше) полимерные пленки, обладающие достаточной для такого сооружения прочностью, это сами по себе — продукты высоких технологий. Их создание и массовое производство — задача на ближайшие годы. И все же в замысле Болонки на и Кэткарта нет ничего фантастического. Разве только предположение о грядущем лунном и марсианском применении таких куполов.

Конечно, можно предположить, что EPZD будут в таком случае применяться для создания эффекта теплицы и обогрева поселения, но не для удержания пригодной для дыхания атмосферы. Ведь давление снаружи будет нулевым или почти нулевым. Значит — все равно понадобятся герметичные домики.

А ведь вы не хотели бы оказаться в пространстве, окруженном вакуумом или чрезвычайно разреженной атмосферой Марса, будучи защищенными лишь пленкой, подозрительно напоминающей мыльный пузырь?

“Купол тысячелетия” (Millennium Dortte) в Гринвиче — одно из самых красивых и современных (по конструкции) сооружений такого рода. Но даже он весит слишком много, если его использовать для колонизации Марса. Тут нужно придумать что-то более воздушное.

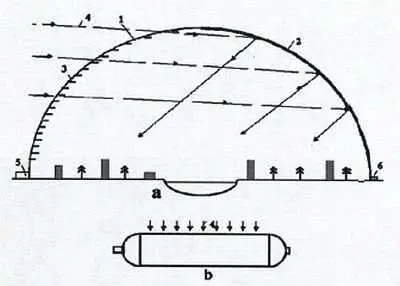

Схема EPZD. а)Вид купола в разрезе. Стрелками показаны солнечные лучи: 1 — прозрачная двухслойная пленка, 2— отражающее покрытие, 3— жалюзи, 4— свет, 5— вход, 6— воздушный насос, Ь)Вид купола сверху

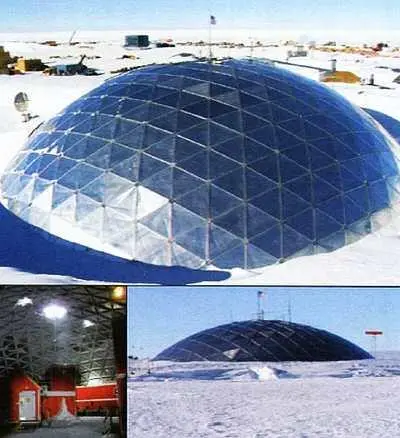

Стеклянный купол (на стальном каркасе) в Антарктике. Это, пожалуй, самое известное здание американской исследовательской базы Амундсена-Скотта, расположенной на Южном полюсе. Диаметр купола составляет 50 метров, высота — 16 метров

• МЕТЕОРОЛОГИЯ

Кто возьмет смерч за хобот?

Медведев В. Б.

Может показаться, что о молнии мы знаем все. Виднейшие ученые, например, Ю. Райзер и Э. Базелян в России, В. Раков и М.А. Юман в США, и многие другие построили десятки моделей, которые должны дать детальное описание явления на уровне современного знания. Однако основа лежащих в этих моделях научных представлений появилась четыре века назад, когда были сделаны электрофорные машины. В них заряд создается в результате трения друг о друга вращающихся дисков, и по мере его накопления в конденсаторах— лейденских банках — между электродами с сильным треском пробивает искра, точь-в-точь похожая на молнию. Тогда-то, за 150–200 лет до Максвелла и Фарадея, Гальвани и Вольта, возникла мысль, что атмосферное электричество появляется как и в электрофорной машине в результате трения друг о друга составляющих облака частиц. И заряд равномерно распределяется по облаку. На самом деле что именно происходит на небе, как образуются заряды электричества и как они распределяются, достоверно неизвестно и доныне. Это обстоятельство, впрочем, не мешает кочевать из монографии в монографию древних умозрительных представлений, выдаваемых за истину. В то же время экспериментальные попытки зарядить искусственно созданные в лабораториях облака до нужного заряда успехом не увенчались.

Ученые из центра изучения молний, который располагается во Флориде спровоцировали выстрелом ракеты в сильный шторм молнию, которая позволила зарегистрировать достаточно сильное радиационное излучение

Первые эксперименты для доказательства идентичности лабораторной искры и молнии поставил Б. Франклин в середине XVIII века. В России подобные исследования стоили жизни Г. Рихману, сподвижнику М.В. Ломоносова. Появление фотоаппаратуры позволило Б. Шотланду в 30-е годы прошлого века, а затем и другим исследователям, в том числе И.С. Стекольникову в СССР, измерить скорость распространения молнии в атмосфере. Оказалось, что она варьируется в пределах 100—2000 км/с при движении от облака к земле и достигает 3000 км/с при молниях между облаками на длинных, 10—100 км, промежутках. Получается, что горячий канал молнии пробивает атмосферу со скоростью в десять тысяч раз больше скорости звука!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18)](/books/1060089/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)