Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 08 (15)

- Название:«Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 08 (15)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 08 (15) краткое содержание

«Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 08 (15) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дмитрий Борисович Зимин

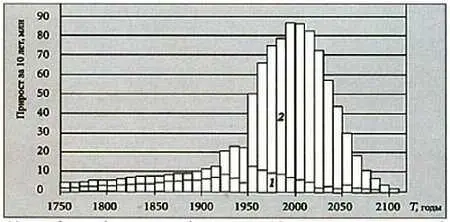

Мировой демографический переход 1750–2100 гг. Годовой прирост населения, осредненный за декады. 1— развитые страны; 2— развивающиеся страны.

• ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

Паразит-благодетель

Рачковский М.

«…И какой-то дурацкий сон о том, как я стал рыбой из породы лососевых и всю ночь пытался понять, с кем можно договориться, чтобы не идти на нерест…»

Макс Фрай, «Возвращение Угурбадо»

Многие ученые допускают, что у человека может существовать генетически заданная программа старения, подобная той, что обнаружена у некоторых животных. Если она действительно есть, можно попытаться найти соответствующие ей гены и их продукты, определить порядок их работы, а затем воздействовать на слабые звенья, чтобы остановить хотя бы главные механизмы старения.

Хорошо известна жесткая программа старения у тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus. Кета (Siberian Salmon), горбуша (Hunchback Salmon), кижуч, чавыча, нерка, сима, нагуляв жир в водах Тихого океана, устремляются на нерест в реки, а вскоре после него стареют и погибают, устилая дно разлагающимися телами. Причина смерти рыб — вовсе не истощение. Даже когда лососи плывут в совсем короткие речки и ключи, где течение едва заметно, они все равно умирают через две недели или месяц после нереста, не израсходовав запасы жира.

Гибель рыб происходит именно в результате работы программы — каскада процессов, запускаемого какими-то стимулами. Ключевую роль здесь играют стероидные гормоны, в частности гормон стресса кортизол. Биологический смысл быстрой гибели родителей-лососей состоит в том, что их тела, разлагаясь, служат источником пищи для бактерий, а те — для мелких речных беспозвоночных, которых в свою очередь поедают маленькие подрастающие лососи.

Длительное время полагали, что программа старения действует неотвратимо, но в 1961 году О. Робертсон, а в 2002 году Т. Малдонадо (оба из США) сумели отменить ее, удаляя у неполовозрелых тихоокеанских лососей гонады или надпочечники. При этом жизненный цикл чавычи продлевался вдвое: с четырех до восьми лет.

Однако в природе есть пример естественного долголетия рыб того же семейства. На другом краю Евразийского материка, в Северной Европе, на нерест в реки приходит семга (Salmo Salar). Некоторые ее особи живут до 13 лет, а нерестятся пять — шесть раз. Что и говорить, судьба семги разительно отличается от судьбы ее тихоокеанских собратьев. В чем же причина?

Двустворчатый молюск Margaritifera margaritifera

Доктор биологических наук В.В. Зюганов из Института биологии развития считает, что жизнь семге продлевает двустворчатый моллюск — жемчужница Margaritifera margaritifera. Как и другие сидячие животные, она расселяется на личиночной стадии. Но личинки жемчужницы не свободно плавающие, а паразитические, так называемые глохидии.

Жемчужница приступает к размножению в конце августа — сентябре, то есть как раз тогда, когда на нерест приходит семга, а в реке еще плавают молодые лососи, не успевшие уйти в море. Оплодотворение происходит в мантийной полости ракушки-родительницы, а затем она выметывает свое потомство в воду. Там его главная задача — уцепиться за жабры проплывающего лосося, пока не кончились силы и не съели хищники. Крошка-личинка, хлопая створками, защемляет, если повезет, верхний слой жаберного лепестка. А дальше, как доказал Зюганов, личинки заставляют лосося построить им индивидуальные убежища. Вероятно, они выделяют какие-то еще не описанные регуляторные вещества.

Под действием этих веществ клетки эпителия собираются к личинке, наползают на нее и полностью скрывают. За 5-12 часов они образуют однослойную капсулу, а затем начинают делиться, и капсула становится многослойной. В ней, в постоянных условиях, в богатой кислородом и питательными веществами ткани жабр, защищенные от хищников и прочих невзгод, глохидии растут, пока не увеличатся в десять раз (примерно от 50–70 до 400–500 мкм) и не созреют для самостоятельной жизни. Зюганов сравнивает семгу с суррогатной матерью, обеспечивающей моллюскам питание, рост, защиту и расселение. Когда приходит время появиться на свет (через 8-11 месяцев, в зависимости от температуры воды), капсулы разрываются, личинки выходят в воду и оседают на дно, чтобы начать долгую спокойную сидячую жизнь.

А что же лосось? Казалось бы, освобождаясь из нежной эпителиальной ткани, личинки должны оставить после себя множество ранок. Учитывая, что жаберные лепестки обильно снабжены кровеносными сосудами, легко вообразить себе последствия — большую потерю крови или инфекцию. Однако ни того, ни другого не происходит: ранки быстро затягиваются и кровь из них не течет.

Более того, семга, вынашивая глохидиев, становится более живучей. Зюганов натолкнулся на это явление, занимаясь опытами по расселению жемчужниц. В прошлом веке М. margaritifera стала редким, исчезающим видом. К началу нашего столетия 99 % ее популяций в мире вымерло из-за высокой чувствительности к загрязнению воды. Крупные воспроизводящиеся колонии остались только в России, в странах Фенноскандии и в Шотландии.

В ходе исследования группа Зюганова должна была отлавливать лососей, заражать их определенной дозой глохидиев и отпускать в реку. Попутно пришлось оценивать, как эта процедура сказывается на состоянии рыб.

Эту же задачу нужно было решать и еще в одной работе. Колхоз «Всходы коммунизма», расположенный на Кольском полуострове, в начале 90-х наладил рыбалку по типу «поймал — отпустил». Такой «животнолюбивый» способ ловли очень распространен в Европе. Рыбак приезжает на реку, платит деньги, забрасывает спиннинг, выуживает семгу, фотографируется с ней, чтобы хвастаться перед друзьями, и отпускает добычу в воду. Несмотря на благие намерения рыболова, заглатывание блесны, пребывание вне родной стихии и позирование перед камерой для рыбы чаще всего оканчивается плохо. Остаются раны от крючков, страдает кожа.

Нескольких десятков секунд на воздухе бывает достаточно, чтобы рыба начала задыхаться или получила термический ожог жабр, поскольку руки рыболова намного теплее воды. В общем, смертность среди рыб-отпущенников весьма высока.

Однако у семги из реки Варзуги шансов выжить оказалось больше, чем у рыбы из других рек Кольского полуострова. В чем дело? Зюганов предположил: в том, что там еще остались колонии жемчужниц. Для проверки были поставлены эксперименты. Ученые заражали часть лососей личинками жемчужницы (каждой рыбе доставалось от 1,5 до 2,0 тысяч глохидиев). Затем их, а также не зараженных личинками рыб доставали из воды, 45–60 секунд держали в руках, как это делали рыболовы, и от 5 до 25 суток выдерживали в садках в проточной речной воде, чтобы оценить выживаемость. Носители личинок оказались более устойчивыми к повреждениям (см. таблицу).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 08 (15)](/books/1061245/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)