Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 02 (2)

- Название:«Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 02 (2)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 02 (2) краткое содержание

«Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 02 (2) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

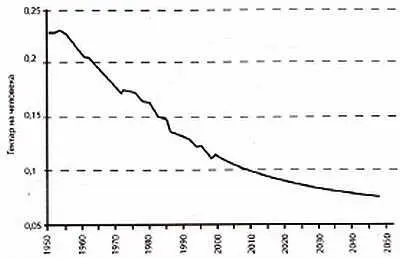

В результате площадь пашни на душу населения сократилась до 0,12 га, т. е. стала почти вдвое меньше, чем в 1950 г. (рис. 5). По прогнозам, дальнейший рост населения, возможно, в сочетании с некоторым сокращением посевов зерновых, приведет к падению их площадей до 0,7 га на душу населения в 2050 г. Но это — в целом по миру. Во многих же странах обеспеченность посевными площадями уменьшится до 0,06 — 0,07 га на душу населения уже в ближайшие десятилетия. В то же время есть страны, которым нехватка земли не грозит. В России в 2050 году, по оценкам, на душу населения будет приходиться 1,14 га пахотных земель.

Рисунок 5. Площадь пашни на душу населения, в гектарах. 1950–2000 и прогноз до 2050 года

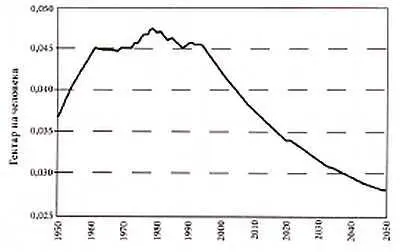

На протяжении последних десятилетий XX века снижение обеспеченности земельными ресурсами в известной степени компенсировалось приростом высокоэффективных орошаемых земель. За 35 лет — с 1961 по 1996 — их площадь выросла почти на 90 % — со 139 до 263 млн. га. Особенно быстрым этот рост был во второй половине 70-х годов, когда он заметно опережал рост населения и позволил несколько увеличить площадь орошаемых земель на душу населения. Земледелие на орошаемых землях высоко эффективно. В середине 90-х годов такие земли составляли всего 17 % возделываемых в мире земель, но давали около 40 % мирового продовольствия. По некоторым оценкам, они обеспечили более половины прироста мировой сельскохозяйственной продукции между серединой 60-х и серединой 80-х годов. Особенно зависимы от орошения развивающиеся страны, они получают с них 60 % потребляемого риса и 40 % пшеницы.

Площадь орошаемых земель продолжает расти, но постепенно ее прирост замедляется, а часть полученного выигрыша съедается увеличением населения, так что прирост на душу населения становится все менее вероятным (рис. 6). Дальнейший рост будет неизбежно тормозиться нехваткой воды для орошения.

Конечно, планета все еще располагает немалыми резервами пахотных земель. Считается, что теоретически их площадь может быть увеличена на 40 % или на 2 миллиарда гектаров. Но большую часть этих “резервных” земель нельзя эффективно использовать без дорогостоящих мероприятий по повышению плодородия почвы, вырубки лесов и т. д., так что их реальное включение в состав мировой пашни весьма проблематично. С другой стороны, используемые ныне сельскохозяйственные земли быстро деградируют. Уже сейчас деградации в средней или сильной степени подвержены около 2 миллиардов гектаров пахотных и пастбищных угодий.

Рисунок 6. Орошаемые земли на душу населения, в гектарах на 1000 человек мирового населения. 19502000 и прогноз до 2050 года

Пресная вода — второй фундаментальный ресурс, на ограниченность которого наталкивается стремительный рост населения. Сейчас в мире используется примерно 55 % наличного годового запаса пресной воды, причем 70 % мировых ресурсов подземных и речных вод используется на орошение, 20 % — на нужды промышленности и 10 % на бытовые нужды. Если нынешний душевой уровень водопотребления сохранится, использование мировых запасов пресной воды только за счет роста населения может повыситься до 70 %, а если душевое потребление воды будет увеличиваться, использование годового запаса пресной воды будет постепенно приближаться к физическому пределу. “Многие страны уже сейчас испытывают недостаток пресной воды, социальные последствия нарастания этого дефицита трудно даже вообразить. Растущий дефицит пресной воды, возможно, самая недооцениваемая сегодня ресурсная проблема.

Как видно из рис. 7, расход воды на орошение сельскохозяйственных земель быстро растет, но, по мере развития промышленности и роста городов, их потребности в воде также увеличиваются, и нарастает межотраслевая конкуренция за нее. Так как 1000 тонн воды может быть использована на производство 1 т пшеницы стоимостью 200 долларов или на прирост промышленной продукции стоимостью 14000 долларов, то промышленность обычно побеждает в конкуренции с сельским хозяйством.

Рисунок 7. Глобальный расход воды на орошение

В результате еще больше обостряется сильнейшая нехватка воды для сельскохозяйственных нужд.

Чтобы ответить на растущие потребности в продовольствии, к 2025 г. долю мирового урожая, питаемого водой с помощью орошения, по сравнению с атмосферной, надо поднять с 28 до 46 %. В 2050 году, чтобы удовлетворить потребности в воде для производства урожая, понадобится количество воды, равное 24 годовым стокам Нила, — втрое больше, чем сейчас. Между тем, уже сейчас в мире имеется дефицит пресной воды, равный примерно двум годовым стокам Нила. В середине 90-х годов он составлял, по оценкам, более 160 млн. кубических километров воды в год, в том числе более 100 в Китае, 30 — в Индии, около 14 в США, 10 — в Северной Африке. Вследствие роста населения в 2050 году на каждого жителя планеты будет приходиться лишь четверть того количества пресной воды, обеспечиваемой гидрологическим циклом, которое имелось в 1950, а спрос на воду растет быстрее, чем население.

Растущее использование воды на промышленные и бытовые нужды еще больше ограничивает возможности орошения и вынуждает страны с быстро растущим населением импортировать зерно. В конце 90-х годов 34 страны с “напряженным водным балансом” в Африке, Азии и на Ближнем Востоке имели меньше 1700 кубических метров воды на жителя в год и ежегодно импортировали около четверти всего продаваемого на мировом рынке зерна — примерно 50 млн.т.

В целом, по оценкам Международного Института водного хозяйства, уже в 2025 году миллиард человек будут жить в странах с абсолютным дефицитом воды. Даже при более высокой эффективности ирригации они не смогут поддерживать душевое производство продовольствия на орошаемых землях на уровне 1990 года и обеспечивать водой промышленные, бытовые и экологические нужды. Им придется импортировать продовольствие, если это вообще будет возможно. А к 2050 году число людей, испытывающих нехватку воды, будет намного большим.

В целом успехи мирового производства продовольствия во второй половине XX века неоспоримы, но так же неоспоримо и то, что из-за стремительного роста населения мировая продовольственная проблема остается нерешенной. “Из 4,4 миллиарда человек в развивающихся странах… около пятой части страдают от калорийной и белковой недостаточности, причем еще более распространенным является дефицит питательных микроэлементов, в частности, 3,6 миллиарда человек испытывают дефицит железа в организме, причем 2 миллиарда из них страдают анемией. И это несмотря на то, что бедные семьи тратят не менее половины своего дохода на продукты питания”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 02 (2)](/books/1061286/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)