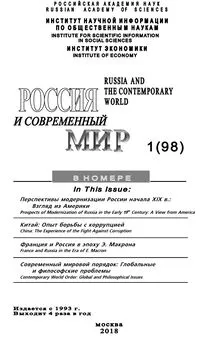

Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №1 / 2018

- Название:Россия и современный мир №1 / 2018

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №1 / 2018 краткое содержание

Россия и современный мир №1 / 2018 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Место при особе императора занял новый потенциальный вершитель судеб империи – М.М. Сперанский. «Новый фаворит, – замечает А.Л. Зорин, – лишь заполнил функциональную нишу, возникшую с уходом с государственной арены членов Негласного комитета, и прежде всего Чарторижского» [17, с. 215]. Собственно, и сам Сперанский отмечал подобную преемственность в известном Пермском письме Александру I: «В существе своем он (план государственного преобразования. – А. Г. ) не содержал ничего нового; но идеям, с 1801 года занимавшим Ваше внимание, дано в нем систематическое расположение» [40, с. 412].

То, что в Негласном комитете существовало лишь в набросках и суждениях, у Сперанского получает стройную систему. Говоря словами Ключевского, «он был идеолог или теоретик», ум которого работал лишь с отвлеченными понятиями [21, с. 199].

Политика на некоторое время разворачивается на внутренние дела. Сперанский начинает готовить свои реформы. Следует обратить внимание на то, каким он видел российского императора: «В России государь соединяет в себе все роды сил, он есть законодатель, верховный судия и первый исполнитель своих собственных законов – вот что называем мы государственным постановлением и на сем одном понятии основываем мы все наши суждения о законах» [41, с. 185]. Если вспомнить рассуждения Чарторижского об императоре – «арбитре мира», то можно заключить, что в проектах Сперанского государю предлагалась та же роль, но по отношению к собственным подданным 11 11 А.С. Шишков в относительно недавно обнаруженном сатирическом наброске, озаглавленном «Прогулка. Стихи к А.С. Хвостову» изобразил некоего «Мироправа» (arbiter de paix? – А. Г.). Догадка публикатора М.Г. Альтшуллера о том, что под этим именем Шишков изобразил Александра I «с его несостоятельными либеральными замыслами» в свете приведенных выше обстоятельств лишь подтверждается (см.: [2, с. 13–17]).

.

Главную оппозицию Сперанскому, как известно, составлял тверской салон великой княгини Екатерины Павловны, по просьбе которой Н.М. Карамзин написал свою «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Конечно, нет никаких доказательств, однозначно подтверждающих знакомство Александра I c «Запиской…» Карамзина, но нет и никаких сомнений, что настроения кругов, близких в великой княгине, и порождаемые ими суждения были императору хорошо известны. Сам Карамзин был чужд властных амбиций, однако его перо могло быть использовано. В центре его записки – идея спасения, предложенная еще П.П. Долгоруковым; однако эта идея предложена на другом историческом фоне. Европа, по мнению Карамзина, уже проиграна «в Аустерлице и Фридланде». В новой обстановке нужно было думать только о России – «чтобы сохранить ее внутреннее благосостояние, т.е. не принимать мира, кроме честного» [19, с. 54].

А проект уложения государственных законов, подготавливаемый Сперанским, в оценке Карамзина, не что иное, как переведенный кодекс Наполеона: «Обещают скорый конец плаванию и верную пристань. Уже в Манифесте объявлено, что первая часть законов готова, что немедленно готовы будут и следующие. В самом деле, издаются две книжки под именем проекта Уложения. Что ж находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса! <���…> Время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно применены к нашему гражданственному состоянию? <���…> когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его Кодекс на святой алтарь Отечества?» [19, с. 92] 12 12 Между тем, как отмечал биограф Сперанского М.А. Корф, «Наполеонов кодекс, каковы бы ни были частные его несовершенства, вполне соответствовал всем тогдашним требованиям науки и общества» [23, с. 162].

.

Сперанский убеждал государя, что хотя войны с Наполеоном нельзя избежать, ее необходимо отсрочить на возможно долгое время: «Нет никакой вероятности, чтоб Франция начала войну, если Россия строго будет держать себя в настоящем положении» [41, с. 409]. Это было вполне в русле того отношения, которое высказывали представители Негласного комитета. И вызывало такую же реакцию оппозиционных кругов. Как отмечает А.Л. Зорин, «парадоксальным образом деятельность Сперанского, направленная на корректировку профранцузской линии официальной дипломатии, могла выглядеть в глазах недостаточно информированных людей как проявление его особой симпатии к Франции» [17, с. 193]. Даже польский контекст был призван его противниками в качестве аргумента [17, с. 212–213].

Но все эти обвинения в пособничестве Наполеону в посттильзитский период были мало состоятельны: с равным успехом можно было записать в изменники самого императора, который дружески обнимался с Наполеоном и называл его братом. Кроме того, Сперанский не был поляком. Поэтому нужен был другой, более сильный довод.

И здесь появляется новый элемент – религиозно-мистический. Он был в каком-то смысле подсказан действиями самого Сперанского, пытавшегося унифицировать масонство для объединения и просвещения духовенства [11, с. 108–109; 17, с. 217–221]. Терминологической и идеологической базой для противников реформатора в этом контексте стала преимущественно книга французского аббата Огюстена Баррюэля «Памятные записки к истории якобинства», первая часть которой была издана на русском языке в 1805 г. 13 13 С 1805 по 1809 г. вышло два издания перевода этой книги на русский язык. Сочинение Баррюэля проводило идею всемирного масонского заговора и во многом определило самосознание противников реформ [17, с. 202–206].

Из круга той же Екатерины Павловны вышел еще один любопытный документ, направленный императору, а именно «Записка о мартинистах» Ф.В. Ростопчина. «Мартинисты, – писал Ростопчин, – возвысили и умножили свою секту присоединением значительных лиц, которым доставили важные должности <���…> Они все более или менее преданы Сперанскому, который, не придерживаясь в душе никакой секты, а может быть, и никакой религии, пользуется их услугами для направления дел и держит их в зависимости от себя». «Я уверен, – продолжал он далее, – что Наполеон, который все направляет в своих целях, покровительствует им и когда-нибудь найдет сильную опору в этом обществе, столь же достойном презрения, сколь и опасном <���…> Эта секта не что иное, как потаенный враг правительства и государей» [38, с. 79–81]. Суждения этого рода для официальной государственной власти всегда имеют чувствительный «привкус» реально существующего заговора.

В этот же контекст укладываются знаменитые четыре главы «О России» – итог публицистической деятельности 1809–1811 гг. сардинского посланника при русском дворе Жозефа де Местра, которые были переданы императору. Образовательные проекты Сперанского прямо затрагивали интересы протежируемых посланником иезуитов. Последняя глава этого сочинения Местра, «De l’iliminisme», посвящена иллюминизму 14 14 Название это неточно переводят как «О просвещении».

. Местр, конечно, был осторожен и не бросал, да и не мог бросать прямых личных обвинений в адрес Сперанского. Его задача была другая: дать императору почувствовать общий контекст и обозначить некую угрозу, существующую внутри правительства: «В своем наступлении эта организация (иллюминаты. – А. Г. ) как будто остановилась на подступах к России. Почему? Потому что народ, а лучше сказать – огромная глыба нации просто не готова воспринять ее нашествие, но если правительство предоставит протестантам свободу действий и начнет покровительствовать протестантскому учению, в России случится то, что уже случилось в других странах» [28, с. 89].

Интервал:

Закладка: