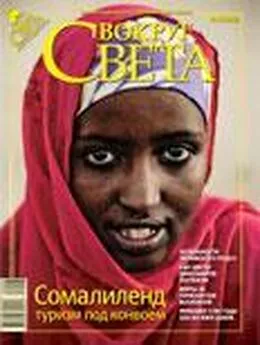

Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №08 за 2009 год

- Название:Журнал «Вокруг Света» №08 за 2009 год

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №08 за 2009 год краткое содержание

Журнал «Вокруг Света» №08 за 2009 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Проблеме происхождения цветковых посвящено огромное количество исследований, однако в этом вопросе по-прежнему много неясного. Общепризнано, что цветковые произошли от голосеменных. Но от кого именно и каким образом? Не было, пожалуй, ни одного маститого ботаника, который не считал бы своим долгом высказаться по этой теме — настолько она представляется важной.

Поначалу ученые традиционно грешили на неполноту палеонтологической летописи и в начале ХХ века объясняли отсутствие промежуточных звеньев между покрытосеменными и другими растениями особыми местами обитания первых цветковых. Предполагалось, что покрытосеменные возникли в высокогорьях, где нет осадочных пород, и именно по этой причине переходные формы не встречаются в отложениях до тех пор, пока цветковые, уже окончательно сформировавшись, не появятся на равнинах. Горная гипотеза была бы всем хороша, однако она непроверяема, а значит, не может быть названа научной.

В качестве предполагаемых предков покрытосеменных называли и различные группы нижестоящих в системе растений — кейтониевые, семенные папоротники, беннеттиты, гнетовые. У кейтониевых была завязь, но она формировалась иначе, чем у покрытосеменных. К тому же у них не было даже подобия цветков. У беннеттитов были обоеполые своеобразные «цветки», но не было пестиков, и семена их были лишь скрыты между бесплодными чешуями, а не находились внутри плодов. У семенных же папоротников не было цветков, как и покрытосемянности…

В общем, до сих пор ученые так и не обнаружили следов плавной эволюции цветковых. Их отличия от других растений настолько радикальны, что современные ботаники относят их появление к числу сальтационных, то есть совершенных одним скачком. Это вполне согласуется с современными теориями развития жизни на планете. В статье «Ароморфозы и адаптивная молекулярная эволюция», опубликованной в 2007 году в «Вестнике Вавиловского общества генетиков и селекционеров», коллектив авторов так определил свою позицию в этом вопросе: «По данным палеонтологии скорость эволюции непостоянна: долгие периоды (десятки и сотни миллионов лет) относительной стабильности морфологии (стазис) могут сменяться краткими (не более десятка миллионов лет) эволюционными взрывами, когда резкие изменения морфологии дают множество новых планов строения».

Лепестки цветка служат не только «приводным маяком» и «посадочной площадкой» для опылителей, но еще и отражателями света, угол наклона которых регулирует температуру в завязи (слева), где, словно в теплице, будут созревать семена. А чуткие антенны тычинок (справа) обсыплют потревожившее их насекомое пыльцой для адресной доставки ее другому цветку. Рис. Андрея Атучина

Великая ангиоспермизация

В конце ХХ века отечественные ботаники выдвинули теорию ангиоспермизации планеты (от латинского angiospermae — покрытосеменные). Согласно ей процесс приобретения характерных для покрытосеменных черт проходили сразу несколько видов голосеменных. Эту теорию подтверждают удивительные находки конца юры: например, отпечатки растений, поразительно напоминающие цветы, которые лишь после тщательного изучения оказываются цветами только по виду, а не по функции у голосеменных. Такие растения назвали проангиоспермами, «предпокрытосеменными».

Энтомологи отмечают, что перед появлением покрытосеменных произошло резкое изменение мира тогдашних насекомых. И это очень важно, поскольку эволюция насекомых теснейшим образом связана с эволюцией растений. Иными словами, первые являются отличным индикатором развития последних. Так вот, насекомые с типичным для антофилов («любителей цветов») внешним видом начинают распространяться с поздней юры — в то время, когда покрытосеменных еще не было. Получается странная картина: цветковых еще нет, а любители ими полакомиться уже есть. Но парадокс перестает быть парадоксом, если вспомнить, как голосеменные научились создавать имитации цветов. Нет еще настоящих цветковых, но уже есть проангиоспермы, которые и привлекают внимание насекомых.

Похоже, что многие голосеменные, как бы соревнуясь друг с другом, стали вырабатывать в себе черты, свойственные будущим покрытосеменным. Или будто несколько конструкторских бюро, получив заказ, включились в конкурс на создание некоего аппарата. Да и вообще, похоже, что серьезные изменения жизненных форм именно так и происходят — когда долгая пауза сменяется всплеском эволюционной творческой активности сразу у нескольких возможных предков будущего существа (скажем, птицы или человека). Так шли евкариотизация, метазоизация, артроподизация, сперматофитизация, тетраподизация, рептилизация, орнитизация, гоминизация… Одна из таких «-заций», ангиоспермизация, и привела к тому, что на планете появились покрытосеменные.

Какими же были первые цветы? Принято считать, что они напоминали нынешние магнолии: крупные одиночные обоеполые цветки с большим количеством лепестков, чашелистиков, плодолистиков и тычинок. Однако такие типы относятся уже к среднему мелу. Общий же облик древнейших покрытосеменных пока не реконструирован. Собственно, цветков в нижнем мелу пока не находили, а встречались лишь плоды, соплодия, изолированные чашечки. Ни одна из этих находок не позволяет с уверенностью нарисовать образ предка.

Но как бы то ни было, цветковые возникли и в течение нескольких десятков миллионов лет сумели полностью заместить собой прежнюю флору. В самом конце первой половины мела покрытосеменные замещают в палеонтологических захоронениях большую часть характерных прежних растений. От них до наших дней дожили лишь потомки хвойных и папоротников, которым пришлось измениться, чтобы не пасть под натиском покрытосеменных. Из прежней флоры осталось разве что единственное дерево — гингко.

Ну а дальше с неизбежностью случилось то, что происходит всегда при разрушении фундамента здания: оно рухнуло. Рухнуло не сразу, но крен становился все заметнее, пока не достиг критической отметки. Ведь царство растений представляет собой именно фундамент, на котором последовательно возвышаются надстройки из растительноядных животных и хищников, и связаны они между собой не только пищевой цепочкой, но и более сложными взаимоотношениями.

Поэтому вслед за флорой, несколько запаздывая, начала меняться и фауна. В конце раннего мела появляются первые плацентарные млекопитающие, все многочисленнее и разнообразнее становятся птицы. В середине мела обнаруживаются древнейшие змеи, возникают муравьи, увеличивается число видов бабочек, а в море — костистых рыб. Это еще не катастрофа для «верхних этажей» здания, но уже первый звонок о ее приближении. Да и динозаврам пришлось постараться, особенно растительноядным: чтобы приноровиться к новой диете, у них появились клювы, мощные зубные батареи, приспособленные к перетиранию высокоабразивной пищи. Такой пищей являются травянистые покрытосеменные, на которых обязательно бывают минеральные частицы из почвы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: