Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2010 № 11

- Название:Юный техник, 2010 № 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2010 № 11 краткое содержание

Популярный детский и юношеский журнал.

Юный техник, 2010 № 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пока амфибия движется по воде, лопатки на гребных колесах работают как плицы. Но вот машина выбралась на мелководье, встала на колеса, и плицы превращаются в грунтозацепы, помогая транспортеру выбраться на берег.

И опять-таки это не единственная конструкция подобного типа. Судовой механик Анатолий Иванович Кузьмин, живущий в станице Старомынской Краснодарского края, предлагает свой вариант сверхскоростного судна. Внешне он напоминает то ли двухколесный гоночный автомобиль, то ли небольшой самолет.

«Изюминка» конструкции — пустотелые колеса-роторы диаметром 1,2 м с зубцами-лопатками. Вращаемые двигателем мощностью 150–200 л.с. со скоростью 2000 об/мин, они поднимут корпус судна над водой, помогая развить скорость 200–300 км/ч.

Ротоплан — так назвал свой проект автор — будет словно бы катиться по поверхности воды на своих колесах.

Специалисты пока относятся к проекту настороженно.

Эксперты из ЦНИИ кораблестроения имени А.Н.Крылова полагают, что ротоплан потребует силовой установки с большим весом (53 % от веса судна), будет обладать малым КПД движителя (порядка 37 %), высоким уровнем шума и другими недостатками. А эксперт из ЦАГИ добавил, что при большой скорости вращения не исключено и «пробуксовывание» гребных колес, которое еще больше снизит КПД и ухудшит управление судном.

И все-таки, согласитесь, заманчива идея создания скоростного транспортного средства, которое необходимо и военным, и МЧС, и рыбонадзору, и спортсменам…

Кстати, приглашаем поучаствовать в создании такого движителя. Лучшие разработки будут опубликованы на страницах нашего «Патентного бюро» и предложены вниманию заинтересованных организаций.

Публикацию подготовил С.НИКОЛАЕВ

ЮБИЛЕИ

Первые полеты

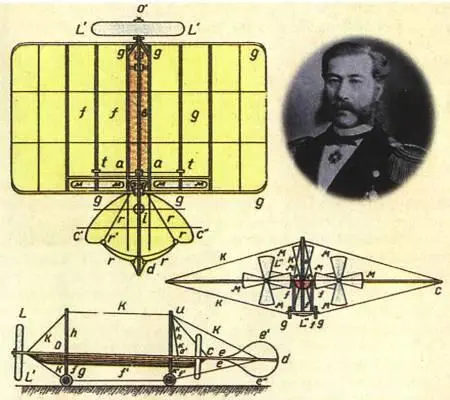

В этом году исполняется 100 лет русской авиации. Но, если вспомнить, испытания «небесного парохода» А.Ф. Можайского состоялись в июле 1885 года. Не логичнее ли было бы вести отсчет от этой даты?

Игорь Моисеев , г. Москва

В самом деле, попытка поднять свою конструкцию в воздух была предпринята контр-адмиралом А.Ф. Можайским 125 лет тому назад. Только вот беда, аппарат тот не взлетел, а упал со специально устроенных мостков и сломал крыло. Подняться в небо ему было не суждено, поскольку даже сам изобретатель убедился в недостаточной мощности силовой установки и заказал на Обуховском сталелитейном заводе более мощные 15-сильные паровые машины, но замысел так и остался незавершенным.

А потому логичнее, видимо, отсчитывать историю русской авиации с того момента, когда в воздух впервые поднялся аппарат, сконструированный отечественным изобретателем, построенный на русском заводе и управляемый русским же пилотом.

И вот тут мнения историков разделились. Скажем, известный историк авиации В.Н. Бычков в своей «Летописи авиации и воздухоплавания» пишет, что первый полет самолета, построенного в России, состоялся 23 мая 1910 года. «В майских номерах многих газет и журналов, — пишет он, — было помещено сообщение профессора Киевского политехнического института Н.А.Артемьева об удачном испытании биплана, построенного инженером путей сообщения князем А.С.Кудашевым, который два раза поднимался в воздух и во втором полете пролетел расстояние в несколько десятков саженей на высоте полутора сажен».

В этом месяце совершил несколько подлетов на своем биплане и тогдашний киевлянин И.И. Сикорский. Он же 3 июня совершил и свой первый настоящий полет на расстояние в… 250 метров.

Схема «небесного парохода» А.Ф. Можайского, 1885 г.

Однако г. Киев, как вы знаете, теперь столица суверенной страны Украины. А потому, по мнению историка А.А. Демина, историю российской авиации нужно отсчитывать с полетов, совершенных в Москве, на Ходынском поле. Именно здесь 7 октября 1910 года состоялось испытание биплана штабс-капитана М.В. Агапова, построенного в мастерских Учебного воздухоплавательного парка (УВП). В воздух аэроплан поднял поручик Е.В. Руднев, продержавший его в воздухе около трех минут.

А 1 ноября того же 1910 года в Гатчине, под Петербургом, состоялся и первый полет самолета, спроектированного офицерами УВП Надарсковым, Калиновским, Сольским и Ольховским. Аппарат подняли в воздух поручик А.В.Панкратьев и штабс-капитан Дацкевич. За шесть минут самолет совершил два круга над аэродромом со скоростью около 80 верст в час.

Вообще надо сказать, что 1910 год был весьма богат на авиационные события. В том году было организовано Московское общество воздухоплавания, организован воздухоплавательный кружок при Петербургском политехническом институте. И вскоре подобные общества любителей авиации стали возникать по всей стране, словно грибы после дождя. Строятся первые аэродромы — на Ходынке и в Гатчине; до этого показательные полеты осуществлялись, как правило, с территории ипподромов. Утверждено Положение об Офицерской воздухоплавательной школе, где начали готовить летный состав для российской армии.

Мещанину Ф. Естафьеву выдано охранное свидетельство на летательный аппарат с «подъемными лопастными приспособлениями», а студент Императорского Московского технического училища Б. Юрьев получил такое же свидетельство на «одновинтовой геликоптер» — прообраз современных вертолетов.

В том же году на показательных выступлениях в Гатчине на глазах многочисленной публики погиб пилот Л. Мациевич, а актер Императорских театров Г.Котельников, бывший свидетелем этой трагедии, задумался над конструкцией парашютного ранца.

Российский конструктор Я.М. Гаккель продемонстрировал на I Международной воздухоплавательной выставке в Петербурге «аэроплан морского типа», а американский пилот Ю.Эли осуществил на биплане «Кертис» взлет и посадку на корабельную палубу…

О том, сколь интенсивна была в том далеком году авиационная жизнь в России и за ее пределами, можно судить хотя бы по выдержкам из первого номера «Бюллетеней Московского общества воздухоплавания». В частности, журнал сообщает о бурной деятельности воздухоплавательного кружка при Императорском Московском техническом училище. Собрав добровольные пожертвования в размере 2000 рублей, комиссия в составе трех членов кружка — Юрьева, Туполева и Комарова — приступила к постройке аэроплана.

А основатель кружка Б. Россинский отправился тем временем во Францию, где прошел курс обучения на пилота в школе Блерио. Из-за границы он привез и летательный аппарат, на котором начал полеты сначала на Ходынском поле, а потом и по всей России. Нельзя сказать, чтобы полеты эти проходили особенно удачно — он довольно часто падал и разбивал свой аппарат. Но упорно чинил его и снова поднимался в воздух.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: