Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2010 № 08

- Название:Юный техник, 2010 № 08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2010 № 08 краткое содержание

Популярный детский и юношеский журнал.

Юный техник, 2010 № 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По воздуху реактор можно было переправить за один день. Вот только самолету такой груз никак не потянуть. Потому что самый грузоподъемный на сегодняшний день самолет Ан-225 «Мрия» способен принять на борт не более 250 т.

У дирижаблей же пределов грузоподъемности теоретически нет: еще К.Э. Циолковский писал, что один кубометр гелия может поднять один килограмм груза, а увеличивать объем оболочки дирижабля можно почти до бесконечности. При этом энергия двигателей воздушного гиганта почти не расходуется на поддержание подъемной силы (в отличие от самолета), соответственно, он гораздо экономичнее.

Впрочем, есть у дирижабля и недостатки. В 1996 г. немецкая компания Cargolifter попыталась создать дирижабль, способный транспортировать до 160 т груза. Для начала инженеры построили ангар, который имел 360 м в длину, 220 в ширину и 106 в высоту. На этом деньги инвесторов закончились, и компания обанкротилась. Так что ангар, способный вместить Эйфелеву башню, до сих пор пустует в пригороде Висбадена.

Зачем понадобилось строить такой дорогой ангар?

Увы, без ангара дирижабль будет уничтожен при первом же ненастье. Так что затраты на строительство большого дирижабля не могут быть малы.

Еще один недостаток заключается в том, что дирижабль не может летать без балласта. Если он сгружает 200 т, то должен взять на борт 200 т чего-либо другого взамен. И что делать, если в сибирский мороз на месте посадки грунт промерз до состояния бетона, а вода скрыта многометровым слоем льда?.. Да и посадить махину длиной в 250 м где-нибудь в тайге тоже проблема. В воздухе же дирижабль не разгрузишь, его будет все время сносить боковым ветром.

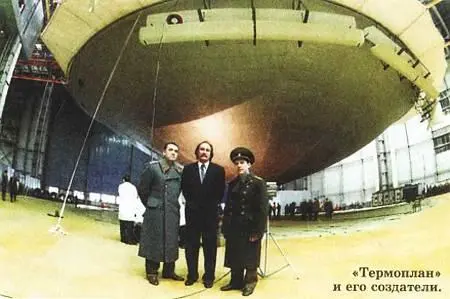

Вот тогда-то специалисты и вспомнили о советском проекте под названием «Термоплан». Главный конструктор проекта Юрий Ишков и его коллеги из ЗАО «КБ Термоплан» при Московском авиационном институте, возглавляемом в те годы ректором Юрием Алексеевичем Рыжовым, создали в 80-е годы прошлого века уникальную конструкцию. «Летающая тарелка» наших конструкторов вобрала в себя все достоинства дирижаблей, и в то же время в ней были учтены все недочеты «воздушных левиафанов» прошлых лет.

Прежде всего создатели термоплана отказались от традиционной формы дирижаблей, предложив создать не «сигару», а «чечевицу», или, если хотите, «летающую тарелку», диаметр которой мог достигать 300 м. При такой конфигурации воздействие бокового ветра уменьшается в несколько раз, а кроме того, создается дополнительная подъемная сила.

Основную же подъемную силу создает легкий газ гелий, заключенный в нескольких герметичных отсеках «чечевицы». Другие отсеки не герметичны, в них обычный воздух, который нагревают до температуры 150–200 градусов газовыми горелками — примерно такими же, что используют в современных монгольфьерах.

Комбинированная схема позволяет обходиться без балласта. В термоплане он ни к чему. Надо взлететь — включают горелки. Суммарная подъемная сила термоплана увеличивается, и он плавно поднимается вверх. А потребовалось совершить посадку — горелки гасят, воздух постепенно остывает, подъемная сила уменьшается, и аппарат плавно идет на снижение.

Если экипаж видит, что условий для мягкой посадки нет — скажем, кругом тайга, — термоплан может зависнуть на высоте, а вниз на тросах уйдут лишь грузовые платформы, выполняя роль своеобразных лифтов. «Чечевицу» же при этом сдувает значительно меньше, чем «сигару».

Наметили специалисты и несколько конкретных дел, за которые дирижабли смогли бы взяться в первую очередь.

Например, ежегодно на север и восток страны доставлять турбины для ГЭС, химические реакторы, оборудование для разведки, добычи и переработки нефти… Традиционный путь их следования через Беломорско-Балтийский канал, а то и вокруг Европы на баржах и судах, причем в разобранном виде. Хорошо, если транспортники успевают доставить такой груз на место за два-три месяца летней навигации. Между тем термоплан способен доставить его в полном сборе всего за сутки-двое.

Такова теория. А вот что получилось на практике.

Опытный образец грузоподъемностью 3 т начали строить в Ульяновске на авиапромышленном комплексе имени Устинова (ныне завод «Авиастар») в 1989 году. И закончили к 1992 году. Но к тому времени СССР распался, и финансирование проекта практически прекратилось.

Тем не менее, в августе того же 1992 года советскую «летающую тарелку» вывели из ангара на испытания. Ее несколько раз поднимали, придерживая на привязных тросах, и наблюдатели дивились 40-метровому гиганту.

Но однажды из-за несогласованных манипуляций со швартовочными лебедками оболочка порвалась, и гигант осел на землю. Денег на восстановление не было, и уникальный проект был похоронен, и, как казалось, навсегда.

Однако есть все-таки в нашей стране люди, которые умеют оценить хорошие идеи. В 2005 году Кирилл Лятс, генеральный директор группы компаний «Метапроцесс», увидев публикацию про «Термоплан», решил все-таки поинтересоваться, чем дело кончилось. Оказалось, что ульяновская часть команды работала кто на «Авиастаре», кто в КБ Туполева, а московская образовала КБ «Аэростатика», разрабатывавшее обычные сигарообразные дирижабли.

Лятс с Рыжовым снова собрали всех вместе и приняли решение довести проект до завершения. Новая компания получила название «ЛокомоСкай», а сам аппарат — локомоскайнер (то есть «небесный локомотив»).

Генеральным конструктором стал Александр Иванович Харчиков, бывший заместитель генерального конструктора «Термоплана».

За полтора десятка лет изменилось многое — материалы, оборудование, уровень компьютеризации. Так что локомоскайнер похож на термоплан лишь внешне. Но по сути — это иной аппарат второго поколения. Например, изменениям подверглись принципы нагрева термообъема. В первоначальном проекте отработанные газы от двигателей прямо поступали внутрь оболочки, в результате чего образовывалась сажа, и термоплан необходимо было регулярно очищать изнутри. Более того, температура газов составляла порядка 70 °C, что создавало существенный риск для оболочки. Локомоскайнер оборудован теплогенераторами, работающими по принципу тепловой пушки. Таким образом, даже при отказе всех двигателей тепловой баланс будет поддерживаться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: