Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 10

- Название:Юный техник, 2007 № 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 10 краткое содержание

Популярный детский и юношеский журнал.

Юный техник, 2007 № 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

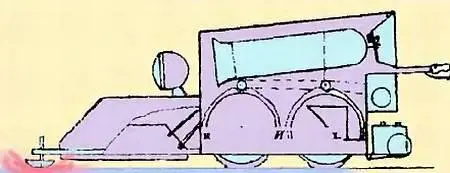

СНЕГОУБОРОЧНЫЙ АГРЕГАТ…

предложил Евгений Ходнев из кружка Технического конструирования Станции юных техников г. Тулы.

Представьте себе тележку, в передней части которой расположены газовые горелки. При движении агрегата они плавят на пути снег и лед, а воду агрегат удаляет так, что остается чистая и совершенно сухая поверхность. Для этого Евгений предлагает весьма остроумный способ.

В старину, когда люди еще писали, окуная стальное перо в чернила, текст получался мокрым, его, чтобы не размазать, приходилось промокать. Для этого по нему прокатывали пресс-папье, состоявшее из тяжелого, часто мраморного, полуцилиндра, обернутого рыхлой «промокательной» бумагой, которая прекрасно впитывала влагу.

Примерно так же Евгений предлагает подсушивать очищенную от снега и льда поверхность. Вот как это происходит. Движение снегоуборочного агрегата обеспечивается двумя вращающимися барабанами, обтянутыми несколькими слоями нетканого полотна. Попадая в воду, они жадно ее впитывают, а при дальнейшем повороте барабана полотно, поступая под расположенный сверху ролик, отжимается. Отжатая вода через отверстия в барабане попадает внутрь его, в накопительную емкость, откуда ее по мере необходимости можно сливать в ливневую канализацию.

По расчетам изобретателя, если хотя бы половина тепла газовых горелок будет потрачена на плавление снега и льда, то стоимость газа, необходимого для удаления снега, не превысит 10 копеек за квадратный метр поверхности. Это во много раз дешевле, чем любой другой способ.

Экспертный совет отмечает работу Евгения Ходнева авторским свидетельством.

ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ…

…газированную воду предлагает Кирил Мазур, ученик 4-го класса московской школы № 548. Делается это так. Вертолет подлетает к очагу пожара и на канате опускает в него баллон с газированной водой. Баллон лопается, и, как полагает автор, вода под действием газовых пузырьков распыляется на большой площади.

Да, действительно, когда открываешь бутылку с газированной водой, струя может облить с ног до головы и даже попасть на потолок. Объясняется это вот как. В одном литре воды, например, при температуре 0°C можно растворить 1,7 л углекислого газа (СО 2), а уже при 200 °C только 0,9 л, что тоже немало. Представим, что на фабрике охлажденную воду насытили СО 2, а затем бутылка, постояв на столе, согрелась.

Углекислый газ, создав давление внутри бутылки, заставляет ее содержимое вырываться мощной струей. Очевидно, если, как предлагает Кирилл, бросить в огонь сосуд с газированной водой, то в нем от нагревания произойдет то же самое: вода под давлением углекислого газа будет распылена по большой площади.

И здесь юный изобретатель абсолютно прав. Способ этот в свое время был рассмотрен специалистами, но применения не нашел. Дело в том, что ту же задачу распыления воды можно решить эффективнее, добавляя в нее вещества, которые при нагревании выделяют тот же углекислый газ, но в гораздо больших количествах. Стоит, однако, иметь в виду, что они сильно загрязняют место пожара и, возможно, в каких-то случаях было бы целесообразно применять именно газированную воду.

Экспертный совет присудил ученику Кириллу Мазуру почетный диплом за остроумие и наблюдательность.

«ГОРЯЧАЯ КРУЖКА ТУРИСТА»…

…предложенная Борисом Ермоловым из Краснодара, — это очень удобное устройство, которое, по мнению автора, всегда позволит человеку получить кружку горячей воды, не разжигая огня. Вот как оно устроено. В стальную кружку вварена втулка, в которой расположен стальной вал с рукояткой. Тонкий промежуток между валом и втулкой заполнен особым порошком, создающим сильное трение.

Наливаете в кружку воду, ставите ее, например, на пенек и начинаете крутить рукоятку. За счет трения в слое порошка выделяется тепло. Оно-то и должно нагреть воду. Изобретатель полагает, что такая кружка найдет большой спрос у туристов, геологов, военнослужащих — словом, у всех, кому приходится долго пребывать в пути.

В принципе все правильно. Но автор не учел, что переход механической работы в тепло происходит по строго определенному соотношению, определяемому через так называемый механический эквивалент теплоты. Подробности вы найдете в учебнике, сейчас же поясним суть на простом примере. Для того чтобы увеличить температуру 1 литра воды на 1 градус, необходимо совершить такую работу, какая необходима для подъема груза массой 427 кг на высоту один метр. Из этого следует, что для приготовления маленькой чашечки (100 г) растворимого кофе придется совершить работу, равноценную подъему на метр от земли небольшого грузовичка. Вряд ли кому захочется пить кофе такой ценой!

Ну а вообще-то идея «горячей кружки» для тех, кто в пути, весьма привлекательна. Только осуществлять ее надо на ином принципе, например, на принципе самовара. Тогда для согревания чашки кофе хватит чайной ложки жидкого газа.

«Горячая кружка» — очень красива, но, увы, согреть воду в ней почти невозможно.

НАШ ДОМ

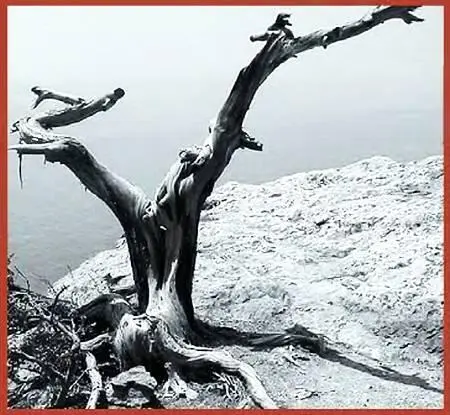

Композиции из древисины

Даже отжившая свой век яблоня, старый пень могут послужить основой некой художественной композиции, имеющей зачастую и какое-то прикладное значение.

Большим мастером работы с деревом был знаменитый скульптор С.Т. Коненков. Нам, конечно, тягаться с ним трудно. Но мы ведь пока не собираемся выставлять свои творения на международные выставки. А вот украсить свою комнату, дом, а когда придет весна — дачный или приусадебный участок нам вполне по силам. Тем более что главную работу за нас уже сделала природа. Нужно лишь заметить созданное ею, довести работу до завершенности, придать ей особую выразительность.

Поиски заготовок для своих работ опытные мастера начинают чаще всего именно осенью, когда в лесу уже нет надоедливого комарья, не так жарко и в то же время легко отличить еще живые деревья, только роняющие листву, от их погибших собратьев, на которых листвы нет давно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: