Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 07

- Название:Юный техник, 2007 № 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 07 краткое содержание

Популярный детский и юношеский журнал.

Юный техник, 2007 № 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

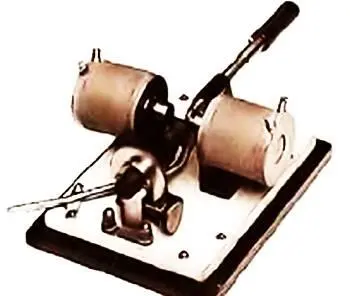

Если Ж.Фуко удалось лишь уменьшить затухание маятника, то Л.М.Иванцов устранил его полностью. При каждом взмахе маятник Иванцова подпитывается энергией от устройства, применяемого в электрических часах, и может колебаться неограниченно долго. Маятник крепится к потолку на шарнирном устройстве. На нижнем конце длинной нити укреплен сильный магнит, снабженный дополнительным грузом. Их общий вес равен 0,12 кг. Прямо под точкой подвеса находится катушка с двумя обмотками L 1 и L 2, а также простенькая транзисторная схема с батарейкой. Когда маятник приближается к катушке, в обмотке L 1, возникает ЭДС, отрицательная относительно эмиттера транзистора, и он полностью открывается. Ток, протекающий через обмотку L 2, притягивает магнит, и он ускоряется.

Когда маятник-магнит пройдет через положение равновесия, ЭДС в обмотке L 1меняет свою полярность, изменяется и направление тока в обмотке L 2. При этом катушка отталкивает магнит, вновь придавая ему ускорение.

В схеме можно применить любой низкочастотный р-n-р транзистор. Катушка наматывается виток к витку на каркас с наружным диаметром 50 мм и длиной 10 мм проводом диаметром 0,08 — 0,12 мм. Начало одной обмотки соединяют с концом другой. Их общую точку присоединяют к эмиттеру. В схеме применялся диод Д226, напряжение питания 1,5 В.

А. ВАРГИН

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Положительный эффект отрицательного сопротивления

Вы помните, наверное, что чем больше напряжение, тем больше в цепи ток. Но так бывает не всегда. Это подметили в свое время, экспериментируя с электрической дугой. Напряжение на дуге увеличивали, а ток при этом падал. И, наоборот, когда напряжение на дуге уменьшали, ток возрастал. Это позволило шведскому инженеру Вольдемару Поульсену в 1892 году построить генератор незатухающих электрических колебаний. Он состоял из пары углей, между которыми горела дуга, и подключенного к ней колебательного контура.

Первый дуговой генератор радиоволн.

Дуговые радиопередатчики строили на мощность до 1000 кВт, но они могли работать лишь на частотах не более 300 кГц. Между тем, радиовещание нуждалось в гораздо более высоких частотах, и на смену дуговым передатчикам пришли ламповые.

В 1922 г. лаборант Тверской радиостанции О.В. Лосев обнаружил, что некоторые «кристаллические детекторы» (слова «диод» тогда еще не существовало), применявшиеся в простейших детекторных приемниках, обладают такой же особенностью, как и электрическая дуга. Когда приложенное к кристаллу напряжение увеличивалось, ток уменьшался, и наоборот, когда оно уменьшалось, ток возрастал.

Старинный детектор.

Хотя детектор в тех приемниках выполнял ту же роль, что полупроводниковый диод в сегодняшних, выглядел он совсем по-другому. На корпусе штепсельной вилки располагалась медная чашечка с полупроводниковым кристаллом из цинкита, галенита или пирита железа. Его впаивали в чашечку оловянным припоем. Так получался один из электродов кристаллического детектора радиосигналов. Второй электрод выполняли в виде пружинки с острием на конце.

Этим острием касались кристалла, стараясь отыскать точку, которая бы обеспечивала наиболее громкий прием. Изучая свойства детектора, О.В.Лосев плавно изменял напряжение на кристалле, замерял протекающий через него ток и по этим величинам строил график. Обнаружив на графике падающий участок, характерный для электрической дуги, он был крайне удивлен и решил рассмотреть в микроскоп область, расположенную вблизи кончика острия детектора. При увеличении около 150 крат он заметил там свечение.

Взяв за основу широко известную в те годы схему дугового передатчика Поульсена, Лосев заменил в нем дугу кристаллом цинкита. Так появился «кристадин» — первый в мире полупроводниковый радиопередатчик.

Кристадин был настолько необычен, что его исполняли как предмет роскоши — из карельской березы и бронзы.

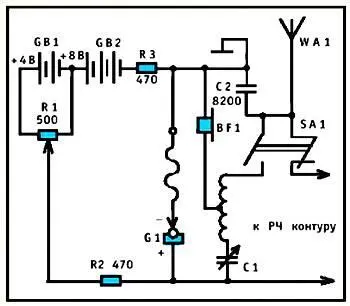

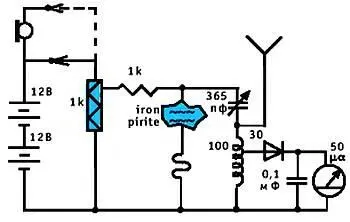

Его принципиальная схема дана на рисунке, где генерирующий кристалл обозначен G1. Специально для настройки кристалла в схеме имеется вспомогательный низкочастотный контур L1, С1. Присоединяя его к кристаллу G1 и подбирая потенциометром R1 режим генерации кристалла G1, добивались в телефоне BF1 чистого звука. После этого к кристаллу вместо контура C1, L1 присоединяли и настраивали высокочастотный контур на выбранный диапазон. Когда в цепь антенны включали телеграфный ключ, можно было вести передачу азбукой Морзе.

Кристадин Лосева— первый в мире полупроводниковый радиопередатчик.

С таким цинкитным кристаллом получали короткие волны с частотой до 16 мГц. Мощность кристадина составляла всего несколько милливатт, но в 1922 г. московский радиолюбитель Н.Н.Николаев при помощи такого передатчика установил связь на расстоянии 20 км.

Сегодня существуют так называемые туннельные диоды. Они тоже обладают отрицательным сопротивлением и способны работать в диапазоне сантиметровых волн. Однако для их изготовления необходимы сверхчистые вещества. Недавно к опытам Лосева вернулся американский физик — историк Нил Штайнер. Он полагает, что кристаллические детекторы, полученные 0. Лосевым, — это те же туннельные диоды.

Как проверить эту гипотезу? Достать цинкитный кристалл с нужными свойствами сегодня нелегко. Но Нил Штайнер нашел выход из положения. Погрев в пламени газовой горелки проволоку из оцинкованной стали, он получил на ней слой кристаллов окиси цинка, а прижав затем эту проволочку к пластине никелированной стали, получил отрицательное сопротивление. (Нетрудно заметить, что здесь действует исследованная Лосевым цепь цинкит — окись цинка — сталь.)

«Кристадин» XXI века. Разработан Н. Штайнером.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: