М. Барятинский - Бронеколлекция 1996 № 05 (8) Легкий танк БТ-7

- Название:Бронеколлекция 1996 № 05 (8) Легкий танк БТ-7

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1996

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Барятинский - Бронеколлекция 1996 № 05 (8) Легкий танк БТ-7 краткое содержание

С танком БТ-7, как правило, ассоциируется все семейство легких советских колесно-гусеничных танков БТ. И это не случайно. Танков БТ-7 было выпущено больше, чем его предшественников — «собратьев» по семейству — БТ-2 и БТ-5. Кроме того, «семерка» конструктивно и технологически была наиболее совершенной. Вобрав в себя все лучшие черты обеих ранних моделей, БТ-7 был избавлен от их многих «детских болезней», став полноценным боевым танком Красной Армии.

Созданная в 1935 году «семерка» находилась на вооружении 10 лет. Свой боевой путь танк начал на Дальнем Востоке в 1938 году, а закончил в 1945 году там же, на восточных рубежах России, пройдя при этом через две войны и три вооруженных конфликта.

Бронеколлекция 1996 № 05 (8) Легкий танк БТ-7 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Необходимо отметить, что в ходе войскового ремонта на БТ-7 ставились дизельные двигатели В-2 и таким образом танки доводились до уровня БТ-7М. Силами ремонтно-восстановительных служб иногда осуществлялось и усиление бронирования танков за счет наварки броневых листов на лобовые части корпуса и башни.

Последний раз БТ-7 "тряхнули стариной" при разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года. Правда, большинство из более чем 5,5 тысячи танков, принимавших участие в войне с Японией, составляли более современные боевые машины. Танки старых марок остались лишь в ротах ремонтного резерва и в третьих батальонах отдельных танковых бригад. Три отдельных батальона БТ-7 входили в состав 6-й гвардейской танковой армии, совершившей бросок через хребет Большой Хинган. Заключительным аккордом 10-летней боевой службы БТ-7 стал победный парад в Харбине.

Необходимо упомянуть и о боевом применении опытного танка А-20. Сначала его включили в танковую роту Семенова, сформированную, по-видимому, из машин НИБТПолигона, а с середины ноября — в состав 22-й тбр. Бригада входила в подвижную группу подполковника Ермакова и вела бои в районе Павловской слободы. 1 декабря 1941 года А-20 получил повреждение, но спустя четыре дня вступил в строй. Вместе с 22-й тбр до середины декабря А-20 поддерживал конницу Доватора, был вновь поврежден и эвакуирован в тыл для ремонта. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Танки БТ-7 на экспорт не поставлялись и в армии других стран попали только в качестве трофеев. Небольшое количество "семерок" использовалось немцами, главным образом, в полицейских частях и охранных дивизиях СС на оккупированной территории СССР.

Около 20 машин в 1941 году захватили финны, но использовали их недолго. Уже весной 1942 года началось осуществление программы по их модернизации. К концу года было изготовлено 18 самоходных гаубиц, получивших обозначение ВТ-42 (БТ-42). В увеличенной по размерам башне финны установили английскую 114-мм гаубицу обр. 1918 г., оснастив ее дульным тормозом. Корпус и ходовая часть танка БТ-7 изменениям не подверглись. Из ВТ-42 сформировали батальон штурмовых орудий, на вооружении которого они состояли вплоть до выхода Финляндии из войны летом 1944 года.

До наших дней сохранилось всего два танка БТ-7 — один в Москве в Центральном музее Вооруженных Сил, другой — частично некомплектный — в Чите. В финском танковом музее в Парола экспонируется ВТ-42.

Советские солдаты осматривают подбитый финский ВТ-42.

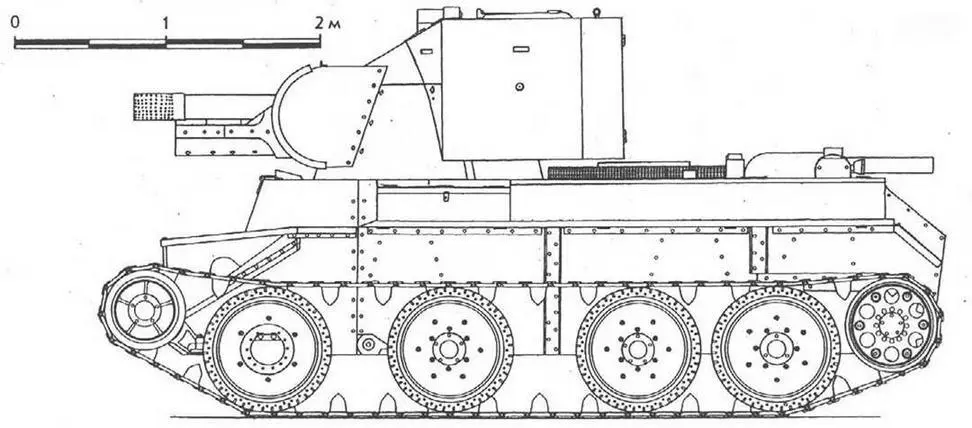

ВТ-42

Оценка машины

Созданный в 1935 году колесно-гусеничный танк БТ-7, вне всякого сомнения, был для своего времени выдающейся боевой машиной, не имевшей себе равных в мире по маневренным качествам. Однако в отечественной печати при освещении событий начального периода Великой Отечественной войны уже давно стало традицией причислять БТ-7 к числу устаревших, ограниченно боеспособных танков. Именно этой причиной обосновываются их высокие потери в июне — августе 1941 года. Верен ли этот расхожий тезис, который никак нельзя обойти, давая оценку танку БТ-7? Ведь получается, что к устаревшим в 1941 году приписали боевую машину, производство которой прекратилось годом раньше. Попробуем разобраться.

Лучший способ — сравнить "семерку" с его противниками на поле боя — немецкими танками. В первую очередь это необходимо сделать с его "собратом" по классу "легких-средних" танков и ровесником по времени создания — немецким танком Pz III. (Этот не совсем привычный промежуточный класс боевых машин предложил английский теоретик Р.Огоркевич. Он включил в него танки, боевые возможности которых уже вышли за пределы класса легких, но уровня полноценных средних еще не достигли. Лучшим в предложенной им классификации Р.Огоркевич назвал советский танк БТ-7.)

Pz III производился небольшими партиями с 1937 года, и поначалу его характеристики были весьма скромными и ничем не превосходили БТ-7: масса — 15,4 т; карбюраторный двигатель мощностью 250 л.с.; макс, скорость — 40 км/ч; небольшой по сравнению с БТ-7 запас хода — 165 км; 37-мм пушка и броня толщиной 15 мм. К достоинствам танка следует отнести традиционно качественную для немцев оптику и радиостанцию. Кроме того, немецкий танк при примерно одинаковых с БТ-7 длине и высоте был на 520 мм шире и несравнимо просторнее, что и позволило разместить в нем экипаж из 5 человек. В "бэтэшке" и три члена экипажа чувствовали себя тесновато. Большие габариты немецкого танка позволили более интенсивно проводить его модернизацию. К июню 1941 года Pz III получил 50-мм пушку и 30-мм броню. Именно последнее обстоятельство вместе с полным разделением груда членов экипажа и несравненно лучшими и более современными приборами наблюдения давало ему преимущество перед БТ-7.

Возможно ли было добиться аналогичных характеристик у БТ-7? Отчасти да. Скажем, увеличить толщину лобовой брони до 30 мм. Это не повлекло бы за собой уж очень значительного увеличения массы машины. К тому же имелась возможность компенсировать ее рост за счет усиления пружин подвески. Вопреки традиционному мнению отказ от колесного движителя тут мало что давал.

Масса и габариты его привода не столь значительны, как это принято считать. Однако его демонтаж накануне войны (а за это дело взялись бы дружно во всех танковых частях сразу по получении соответствующей директивы) привел бы к выходу из строя вообще всех танков БТ. Да и осуществить это было довольно трудно — не следует забывать, что корпус гитары одновременно выполнял роль балансира ведущего колеса колесного хода. Так что считать колесный движитель недостатком танка БТ-7 нельзя, так же как и наличие карбюраторного двигателя, поскольку на Pz III стоял аналогичный мотор. Действительно, неустранимых недостатков насчитывалось два — очень плохие приборы наблюдения и экипаж из трех человек, не позволявший добиться разделения функций. Хорошие приборы наблюдения у нас появились только в 1943 году, после копирования английского МК-4. Что же касается экипажа, то его увеличению мешал ограниченный объем боевого отделения и небольшой диаметр башенного погона в свету. БТ-7 вообще был неширок, а боевое отделение еще и дополнительно суживалось за счет двойного борта. По другим показателям — вооружению и маневренности Pz III никаких преимуществ перед "семеркой" не имел.

Следует подчеркнуть, что аналогичным превосходством по сравнению с БТ-7 обладал и немецкий танк Pz IV. Двум другим наиболее массовым боевым машинам вермахта — Pz II и 38(t) — БТ-7 вообще почти не уступал (лишь часть этих танков имела лобовую броню 30 — 50 мм).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Журнал «Бронеколлекция» - Средний танк Т-55 [объект 155] (часть 2)](/books/1102697/zhurnal-bronekollekciya-srednij-tank-t.webp)