М. Коломиец - Советские супертанки

- Название:Советские супертанки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Коломиец - Советские супертанки краткое содержание

Развитие конструкций танков на рубеже 20-х —30-х годов, при фактически полном отсутствии эффективных средств противотанковой обороны, привело к созданию супертанков — тяжелых многобашенных боевых машин. Действительно, при почти одинаковой толщине брони тяжелый танк логично должен был отличаться от легкого более мощным вооружением. Поэтому английский (а англичане тогда были законодателями моды в танкостроении) тяжелый танк «Индепендент», послуживший прототипом для советского тяжелого танка Т-35, в качестве основного вооружения нес 47-мм пушку, такую же, как и легкий «Виккерс 6-тонный», но вооружался еще четырьмя пулеметами во вращающихся башнях.

Советские конструкторы пошли дальше: в главной башне танка Т-35 устанавливалась 76-мм пушка, предназначенная для действий по полевым укреплениям в основном фугасными снарядами. Борьба с танками возлагалась на две средние башни с 45-мм пушками, по пехоте должны были «работать» пулеметы в двух малых башнях. В те годы супертанк виделся именно таким — ощетинившимся стволами пушек и пулеметов «сухопутным броненосцем». Однако, в отличие от корабля-броненосца, командир такой боевой машины просто физически не мог справиться с его управлением. Находясь в главной башне, имея ограниченный сектор обзора, командир должен был держать в уме сектора обстрела средних башен, которых он не видел, да еще и давать команды механику-водителю на остановку для выстрела, не зная, можно ли в данный момент вести огонь из нужной башни, и если можно, то куда.

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Советские супертанки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

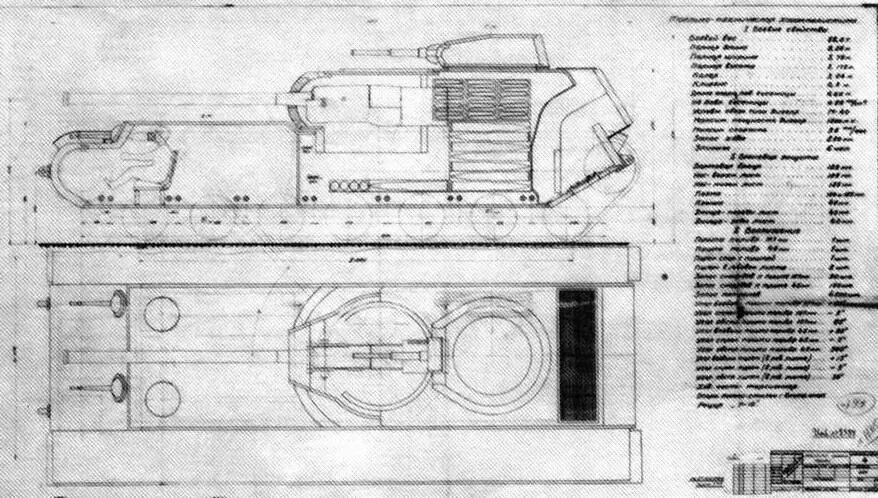

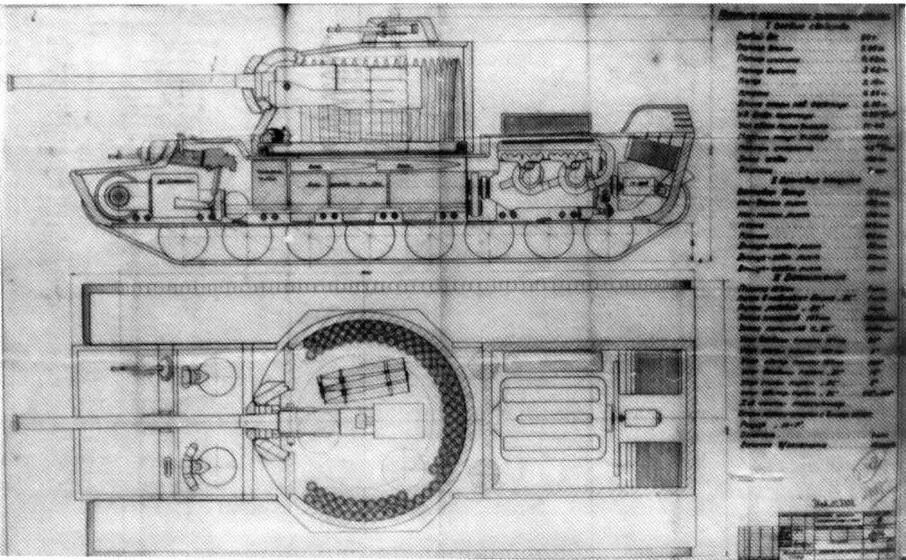

Фотокопии проектных чертежей танка КВ-4 инженеров К. Кузьмина, П. Тарапатина и В. Таротько (вверху) и К.Буганова (внизу)

По танку КВ-3 первыми выполнили задание артиллеристы. Дело в том, что КБ завода № 92 под руководством В.Грабина еще осенью 1940 года разработало проект 107-мм танковой пушки Ф-42, созданной на базе 95-мм танкового орудия Ф-39 (последнее успешно прошло испытания в башне танка Т-28 летом 1940 года). К началу 1941 года по решению Наркомата обороны СССР 107-мм орудие было изготовлено, успешно прошло заводские испытания на полевом лафете, а в марте 1941 года и в башне танка КВ-2. После получения задания на проектирование 107-мм танковой пушки ЗиС-6 с улучшенной баллистикой КБ Грабина, используя имевшийся задел по пушке Ф-42, уже в мае изготовило новое орудие, и оно было успешно испытано в башне КВ-2. До середины июня 1941 года пушка ЗиС-6 проходила заводские испытания, после чего ее отправили на артиллерийский научно-испытательный полигон под Ленинградом.

Любопытная деталь: в своих мемуарах "Оружие победы" В.Грабин пишет о 600 изготовленных пушках ЗиС-6, которые из-за отсутствия нужных танков осенью 1941 года пошли в переплавку. Однако тут главный конструктор завода № 92 явно лукавит: в отчете о работе своего завода за 1941 год, кстати подписанного В.Грабиным в феврале 1942 года, сказано, что "в июле — августе 1941 года было изготовлено пять серийных орудий ЗиС-6, после чего их производство было прекращено из-за неготовности тяжелого танка".

В отличие от "артиллеристов", "танкисты" сильно опаздывали. Поэтому для ускорения работ по испытанию узлов и агрегатов танка КВ-3 решили использовать КВ-220 (тем более, что конструктивно они во многом были похожи). 20 апреля 1941 года на КВ-220 наконец-то установили новый двигатель, и танк, догруженный до 70 т — расчетной массы КВ-3, вышел на испытания. К середине мая 1941 года он прошел 1330 километров. В докладе заводских испытателей отмечалось, что у танка "плохо переключаются передачи, гнутся оси опорных катков и балансиры, скручиваются торсионы подвески, мощности двигателя для 70-тонного танка не хватает". 20 мая КВ-220 встал на ремонт, в ходе которого машина получила дизельный двигатель с наддувом В-2СН мощностью 850 л.с. С 30 мая танк снова вышел на испытания и к 22 июня 1941 года его общий пробег составил 1985 км. Что же касается непосредственно КВ-3, то к началу войны было готово шасси с двигателем, но из-за проблем, возникших с изготовлением штампованной башни, работа затянулась.

В июне 1941 года начались работы и по танку КВ-5. Старшим инженером машины был назначен талантливый конструктор Н.Цейц, один из старейших работников СКБ-2. Кроме него, в группу проектирования вошли К.Кузьмин (корпус), Л.Сычев (башня и установка вооружения), Н.Федорчук (ходовая часть).

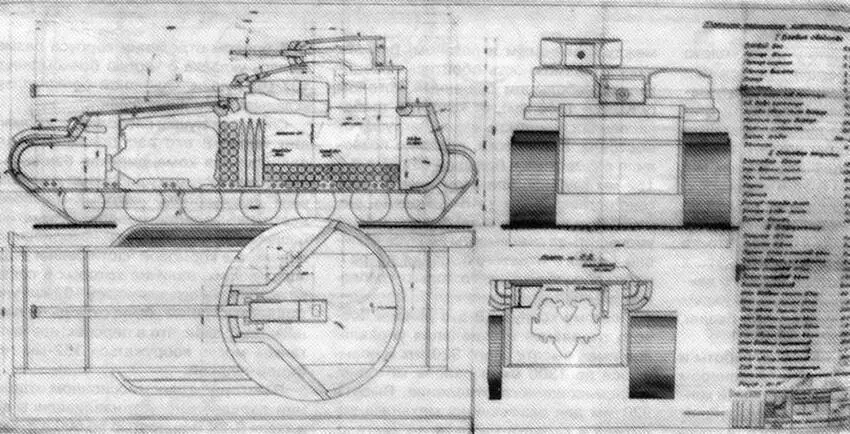

КВ-5 разрабатывался на основе эскизного проекта КВ-4 Н.Цейца. Сохранив общую компоновку КВ-4, проект переделали так, чтобы использовать максимум элементов от КВ-1.

Главной особенностью КВ-5, отличавшей его от остальных КВ, но роднившей с КВ-2, была большая и высокая башня ромбовидной формы. Такая башня позволяла решить сразу несколько компоновочных проблем. Во-первых, казенник пушки при любых углах возвышения оставался в башне, во-вторых, командир танка и наводчик также умещались в башне и не были зажаты между казенником и погоном. Все это давало возможность обойтись сравнительно небольшим башенным погоном (у КВ-5 — 1840 мм), от которого требовалось воспринимать лишь нагрузку от выстрела. Кроме того, решение позволило разместить в большой башне КВ-2 152-мм гаубицу, при этом диаметр погона оставался как у КВ-1. Правда, высота танка возрастала, но ее можно было уменьшить за счет высоты корпуса в районе боевого отделения, сведя до размера, обеспечивающего только крепление элементов подвески.

Поэтому корпус КВ-5 в районе боевого отделения и отделения управления имел высоту всего 920 мм и повышался до 1300 мм в районе моторнотрансмиссионного отделения. Высоты 920 мм для размещения механика-водителя и стрелка-радиста не хватало. Проблема эта решалась установленным над головой механика-водителя бронированным откидным колпаком со смотровыми щелями, обеспечивавшими обзор лучший, чем на обычном КВ. Толщина брони колпака была как у лобового листа башни — 180 мм. На марше колпак приподнимался — так же, как на прототипах Т-35.

Стрелок-радист имел в своем распоряжении башенку с пулеметом ДТ, установленную на постаменте так, что огонь можно было вести поверх колпака механика-водителя. Допускала она возможность и стрельбы по воздушным целям. Вторая такая башенка находилась на крыше башни. Установленный в ней пулемет обслуживался заряжающим.

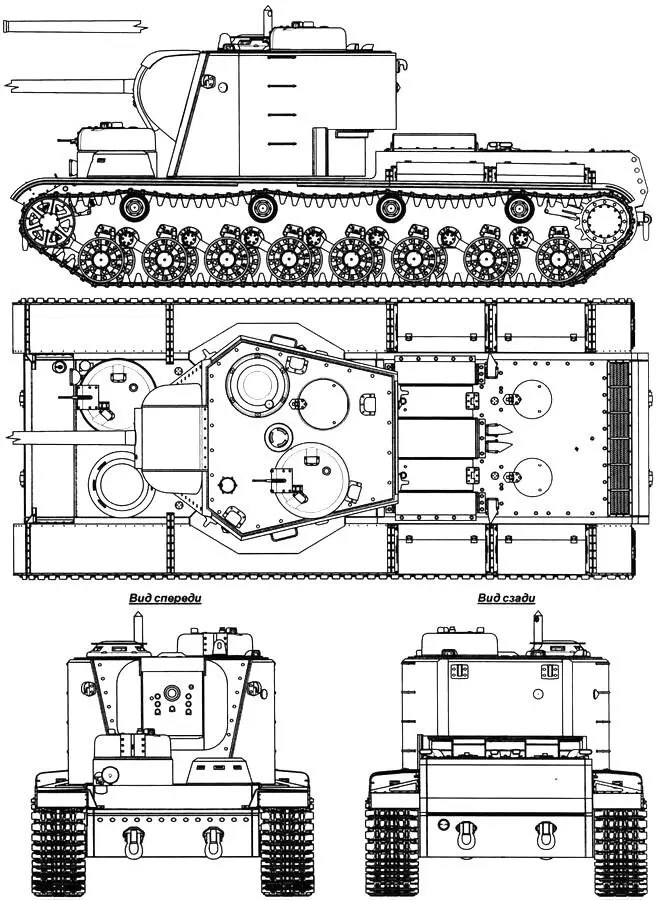

Фотокопия проектного чертежа танка КВ-4 инженера М.Цейца

В боевом отделении корпуса размещалась укладка с частью боекомплекта 107-мм пушки. Основной боекомплект укладывался в нишу башни.

Справа от пушки располагался командир танка. В его распоряжении была полноценная командирская башенка с пятью смотровыми приборами и небольшим перископом, который позволял вести наблюдение поверх пулеметной башенки. Слева от пушки находился наводчик, а в кормовой части башни — два заряжающих, наличие которых в составе экипажа, учитывая массу 107-мм унитарных выстрелов, было отнюдь не лишним, тем более, что в перспективе часть танков могла вооружаться 152-мм гаубицей-пушкой.

В моторно-трансмиссионном отделении параллельно устанавливались два дизеля В-2К мощностью по 600 л.с. каждый. Переход на двухдвигательную схему оказался вынужденной мерой, так как с началом войны шансов довести более мощные варианты В-2 с турбонаддувом уже не осталось. Не было и возможности получить в приемлемых количествах авиадизели М-30 или М-40.

Двигатели соединялись с коробкой передач и бортовыми фрикционами с помощью промежуточного редуктора.

Корпус КВ-5, в отличие от других КВ, не имел гнутых деталей (за исключением кормового нижнего листа). Бронелисты соединялись друг с другом Гужонами и электросваркой. Толщина бортов и кормы корпуса достигала 150 мм, крыши и днища — 40 мм.

Поскольку при изготовлении штампованной башни КВ-3 возникло множество проблем, для КВ-5 башню решили изготовить из катаной брони.

КВ-5

Лобовой 180-мм лист крепился к башне Гужонами, а все остальные листы соединялись между собой шпоночным соединением "двойной ласточкин хвост". Такое соединение ни до, ни после не применялось в отечественном танкостроении (зато так собирался главный броневой пояс линкоров типа "Советский Союз"), было трудоемким, заставило установить бортовые листы башни вертикально, но обеспечило почти монолитную ее прочность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: