М. Барятинский - Легкий танк Т-26

- Название:Легкий танк Т-26

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Барятинский - Легкий танк Т-26 краткое содержание

Советская закупочная комиссия, возглавляемая И.А.Халепским — начальником недавно созданного Управления механизации и моторизации РККА, 28 мая 1930 года заключила контракт с английской фирмой «Виккерс» на производство для СССР 15 двухбашенных танков «Виккерс» 6-тонный. Первый танк был отгружен заказчику 22 октября 1930 года, а последний — 4 июля 1931-го. В сборке этих танков принимали участие и советские специалисты. В частности, в июле 1930 года на заводе «Виккерс» работал инженер Н.Шитиков. Каждая изготовленная в Англии боевая машина обошлась Советскому Союзу в 42 тыс.руб. (в ценах 1931 года). Для сравнения скажем, что сделанный в августе того же года «основной танк сопровождения» Т-19 стоил свыше 96 тыс.руб. Кроме того, танк В-26 (такое обозначение получили в СССР английские машины) был проще в изготовлении и эксплуатации, а также обладал лучшей подвижностью. Все эти обстоятельства и предопределили выбор УММ РККА. Работы по Т-19 были свернуты, а все силы брошены на освоение серийного производства В-26.

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Легкий танк Т-26 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Самоходно-артиллерийские установки

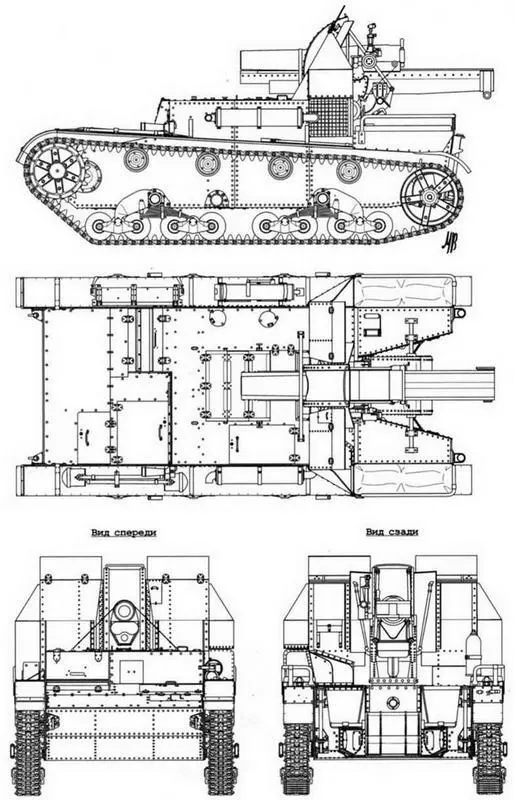

Самоходная установка СУ-1 перед испытаниями стрельбой. НИ АП. ноябрь 1931 г.

В 1931 году РВС СССР принял постановление по опытной системе бронетанкового вооружения в части самоходно-артиллерийских установок. В числе прочих предполагалось разработать самоходное орудие сопровождения механизированных соединений РКККА — 76-мм пушку на шасси танка Т-26. На конкурсной основе задание на проектирование было выдано председателем НТК УММ И.А.Лебедевым КБ завода "Большевик", ВАММ и немецкой фирме "Даймлер- Бенц". Последняя не уложилась в отведенные сроки и предложила свой проект только в середине 1932 года, когда испытания отечественной версии САУ уже заканчивались. А поскольку советскую сторону не устроила и цена, то сделка не состоялась. Есть основания утверждать, что опыт, приобретенный фирмой "Даймлер-Бенц" при проектировании САУ для Красной Армии, и разработанные советскими специалистами ТТТ к артсамохсду сопровождения пригодились немцам при создании штурмового орудия StuG III.

Однако вернемся к СУ-1 — такое название получила новая САУ, поступившая в октябре 1931 года на НИАП для прохождения испытаний.

Конструктивно СУ-1 относилась к типу закрытых самоходных установок. Над боевым отделением, совмещенным с отделением управления, была установлена клепаная рубка коробчатой формы. В бортах рубки имелись двери для посадки и высадки экипажа, а на крыше — невращающаяся командирская башенка с круглым люком.

76-мм полковая пушка обр.1927 г. с укороченным до 500—550 мм откатом была установлена в боевом отделении на тумбе, заимствованной у противоштурмовой пушки обр. 1910 г. Последние состояли на вооружении бронеавтомобилей "Гарфорд" периода Первой мировой войны. Амбразуру для пушки прорезали в лобовом листе рубки по месту (благо рубка была изготовлена из простой стали), и она имела слишком большие размеры.

При стрельбе из СУ-1 наблюдалась лучшая кучность, чем из полковой пушки на полевом лафете и бронеавтомобиля "Гарфорд". Это объяснялось большей массой всей системы. Всего в ходе испытаний из САУ произвели 41 выстрел с места и три — с хода. При этом выяснилось, что прицельный огонь с хода вести невозможно — экипаж бросало по всей машине. Кроме того, работа заряжающего была крайне затруднена, так как боекомплект перевозился в обычных ящиках.

По результатам испытаний члены комиссии— представители НТК УММ и НТК ГАУ — приняли постановление, которое имеет смысл привести полностью.

"СУ-1 испытания выдержала и может быть допущена для проведения дальнейших работ по след, направлениям:

1. Угол вертикального обстрела увеличить до 20 гр" для чего повысить высоту цапф на 40 мм.

2. Горизонтальный обстрел довести до ±20°. В рубке иметь два открывающихся окна для ускорения наводки и наблюдения целей. Высоту рубки — увеличить, чтобы не мешалась наводчику.

3. Расположение маховиков должно быть удобно для наводчика и не отрывать его от прицела.

4. Предусмотреть возможность проведения спуска как рукой со шнура, так и ногой — педалью.

5. В бортах рубки предусмотреть шаровые яблоки для пулеметов Дегтярева. Заднее яблоко установить с расчетом пропуска через него троса для искусственного отката орудия.

6. Амбразура орудия должна прикрываться дополнительным щитком для защиты от пуль и осколков.

7. Трубку-визир прямой наводки заменить прицелом-телескопом с полем зрения 10 гр. и с резиновым наглазником... Наводчик также должен иметь собственное окно или люк для обзора поля боя...

8. Для предохранения номеров орудия от отката предусмотреть откидные щитки или иное ограждение.

9. Должны быть предусмотрены специальные места для заряжающего и рации.

10. Боекомплект разместить в гнездах.

11. Предусмотреть перевозимый пулемет Дегтярева и 10 магазинов к нему для обороны машины от пехоты.

12. Необходимо наличие переговорного устройства самолетного типа.

13. Противооткатное приспособление прикрыть бронекожухом. Переделанных таким образом самоходов необходима партия в количестве 100 шт."

Проект самоходной установки, усовершенствованной в соответствии с этим постановлением, разработали к лету 1932 года. Но в это время уже было принято решение о вооружении 76-мм орудием артиллерийского танка Т-26 с увеличенной вращающейся башней и все работы по СУ-1 прекратили.

Самоходная артиллерийская установка СУ-5-1

5 августа 1933 года РВС СССР утвердил "Систему артвооружения РККА на вторую пятилетку". В рамках этой программы для механизированных соединений КБ завода № 185 имени С.М.Кирова в 1934 году разработало так называемый "малый триплекс". Он включал в себя три самоходно-артиллерийских установки на унифицированном шасси танка Т-26 — СУ-5-1, СУ-5-2 и СУ-5-3 — различавшихся в основном вооружением.

Все три самоходки "триплекса" имели полуоткрытую (забронированную спереди и частично с бортов) боевую рубку, размещенную над кормовой частью машины.

На САУ СУ-5-1 устанавливалась 76-мм пушка обр. 1902/30 г. Горизонтальный угол наведения пушки составлял ±15°, вертикальный — от-5° до +60°. Имелись штатные телескопический прицел и панорама Герца. При стрельбе с места полик заряжающего опускался. Боекомплект пушки, уложенный непосредственно в машине, состоял всего из пяти выстрелов. Поэтому предусматривался подвоз боеприпасов на специальном бронированном транспортере, выполненном на шасси Т-26.

СУ-5-2

СУ-5-2 отличалась от СУ-5-1 вооружением. На ней устанавливалась 122-мм гаубица обр. 1910/30 г., а на СУ-5-3 — 152-мм мортира обр. 1931 г. С целью повышения устойчивости при стрельбе у двух последних артсамоходов откидывались два сошника.

В 1934 году были изготовлены опытные образцы САУ "малого триплекса", но этап заводских испытаний преодолела только СУ-5-2, показавшаяся военным наиболее перспективной.

Войсковые испытания СУ-5-2 пробегом и стрельбой проходили с 25 июня по 20 июля 1936 года в 7-м мехкорпусе по специальной программе, утвержденной начальником вооружений РККА. Целью испытаний были проверка качества и выявление конструктивных недостатков у машин первой установочной серии, выпущенных заводом № 185, В испытаниях участвовали две машины — № 003-Г и № 008-Г. Об их результатах можно почерпнуть информацию из соответствующего отчета.

"Всего сделано по 100 выстрелов из каждой. Поворот орудия на сторону 13°50'.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: