Давид Бурлюк - Фрагменты из воспоминаний футуриста

- Название:Фрагменты из воспоминаний футуриста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1994

- Город:СПб

- ISBN:5-85767-064-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Бурлюк - Фрагменты из воспоминаний футуриста краткое содержание

В приложении публикуются частью неизвестные, частью воспроизводившиеся в репринтных изданиях тексты Велимира Хлебникова.

Фрагменты из воспоминаний футуриста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не вошедшее в «Энтелехизм» *

Глаза – Ф. 552, № 3, л. 8(23) Печ. текст с авторской правкой и автограф.

Самка на улице – Ф. 552, № 3, л. 14 об. (45). Автограф карандашом.

32-я улица – Ф. 552, № 3, л. 19 об. (71). Автограф.

Статуя свободы – Ф. 552, № 3, л. 20 об. (80). Автограф.

«А этом таинстве сближений…» – Ф. 552, № 3, л. 20 об. (80)

Занавес – Ф. 552, № 3, л. 21 об. (87). Автограф.

«Я прожил несколько столетий…» – Ф. 552, № 3, л. 21 об. (88 об.). Автограф.

«В лесу своих испуганных волос…» – Ф. 552, № 3, л. 22(96). Автограф карандашом.

Разные стихотворения *

Черновик – Ф. 552, № 2, л. 43. Автограф.

«Сто лет отращивал усы…» – Ф. 552, № 2, л. 44. Автограф.

Пир (2) – Ф. 1032, № 1, л. 1. Автограф. С пометой Д. Д. Бурлюка: «Стихи 1907-8 года, поправки в 1930 г.»

Op. 27 – Ф. 1032, № 1, л. 1. Автограф. Переработанный вариант стихотворения, напечатанного в сб. «Садок Судей» II 1913 г.

«Фонари-венерики» – Ф. 1032, № 1, л. 1. Автограф.

Весна – Ф. 1032 № 1, л. 2. Автограф.

Фрагмент – Ф. 1032 №1 л. 2. Автограф.

«Под кобальтовой синью небес…» – Ф. 1032, № 1, л. 2. Автограф.

Весень – Ф. 1032, № 1, л. 3. Автограф.

Гротеск – Ф. 1032, № 1, л. 3. Автограф.

«Дерево…» – Ф. 1032, № 1, л. 3. Автограф.

«Весна, весна…» – Ф. 1032, № 1, л. 3. Автограф.

Этот домик не сравним с русскою избою! – Ф. 1032, № 1, л. 3. Автограф.

«Я не верю, что Вы настоящая…» – Ф. 1032, № 1, л. 4. Автограф карандашом, на конверте от письма.

«Из женщин выпадают дети…» – Ф. 1032, № 1, л. 5. Коричневый карандаш.

«Карабкаясь горой препятствий…» – Ф. 1032, № 1, л. 5. Автограф.

Несогласованность – Ф. 1032, № 1, л. 8. Автограф.

Без названия – «Садок судей» II, с. 52.

Сонет – Ф. 1032, № 1, л. 9. Автограф.

Сибирь – Ф. 1032, № 1, л. 9. Автограф. Напеч.: Бурлюк Д. Д. Стихи. Картины. Автобиография, Бурлюк пожимает руку Вульворт Бильдингу. Нью-Йорк, 1924, с. 22.

М. Н. Бурлюк. Первые книги и лекции футуристов (1909–1913) *

Машиноп., правленная Д. Д. Бурлюком и М. Н. Бурлюк. Начало Д. Д. Бурлюка – автограф и авторизованная машинопись; конец со слов: «В это время в Херсон получился…» – автограф Д. Д. Бурлюка. Редакторская правка А. Г. Островского. Ф. 552, № 1, л. 4-29.

(1919 г. Владивосток) – Бурлюк имеет ввиду сотрудничество в 1919 г. во Владивостоке с Чужаком, который возглавлял дальневосточную группу футуристов «Творчество».

«…невыкупленная, валялась в типографии несколько лет, пока куда-то бесследно не исчезла…» – Здесь неточность: объявление о «Садке судей» I в последующих сборниках футуристов («Дохлая луна», «Молоко кобылиц») сообщало, что это издание можно приобрести в магазине Ив. Ив. Митюрникова (СПб., Литейный пр.) по 50 рублей.

Подобной обложки к-книгам Эльснера не обнаружено.

16 января 1913 г. психически больной иконописец Абрам Балашов изрезал картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года».

На диспуте в Политехническом музее 12 февр. 1913 г. Д. Бурлюк выступил в качестве официального оппонента по докладу Максимилиана Волошина «О художественной ценности пострадавшей картины Репина». Материалы диспута приведены в книге М. Волошина «О Репине» (М., 1913). В бубновалетском «Сборнике статей по искусству» (вып. 1, М., 1913) Д. Бурлюк в качестве приложения опубликовал «Открытое письмо русским критикам по поводу инцидента с картиной Репина», в котором отклонил газетные обвинения в причастности футуристов к происшествию. (См., напр.: Н. Н. Брешко-Брешковский. Дикари из «Бродячей собаки». – «С.-Петербургская газета», 12 ноября 1913, № 311).

«…целый ряд замечаний профессора…» – Д. Д. Бурлюк воспользовался опубликованной в печати лекцией профессора-анатома Ланцерта, прочитанной им в 1885 г. ученикам Академии художеств.

«У колодца расколоться так хотела бы вода…» – из стихотворения В. Хлебникова «Гонимый – кем, почем я знаю?»[1912 г.] См.: XT, с. 77–78.

Смехачи – см. примеч. к с. 28.

«…Написал такие взрывные, ракетящие страницы…» – имеются ввиду воспоминания Б. К. Лившица «Гилея». – Нью-Йорк: Изд. М. Н. Бурлюк, 1931.

«Дохлая луна». Стихи, проза, статьи, рисунки, офорты. – М. «Гилея», 1913. Участвовали: Бурлюки – Владимир, Давид, Николай, А. Крученых, Б. Лившиц, В. Маяковский, В. Хлебников.

«Молоко кобылиц». Рисунки. Стихи. Проза. – М.: «Гилея», 1914. Участвовали: Бурлюки – Владимир, Давид, Николай, В. Каменский, А. Крученых, Б. Лившиц, В. Маяковский, И. Северянин, В. Хлебников, А. Экстер.

«Затычка». – М. «Гилея», 1913. Участвовали: Бурлюки – Владимир, Давид, Николай, В. Хлебников.

Повествование обрывается на фразе: «Громадную литературу касательно…»

Кубок печенежский *

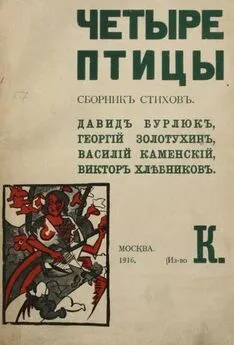

Ксерокопия автографа. Ф. 1087, № 53. Напеч. в другой редакции под названием «Написанное до войны»: XT, с. 88–90. Впервые: Четыре птицы. – М., 1916, с. 82.

Меч, мяч – Хлебников рассматривает как единое слово, которое путем внутреннего склонения (заменой гласного) приобретает другой смысл, но будучи единым, оно как бы символизирует разные состояния человеческого бытия: войну и мир.

Вежи (древнерусск.) – шатры.

Насады (устар, и обл.) – большие лодки.

Бичева – от бичевника – береговой полосы вдоль рек, по которой тянули против течения суда.

Перемылиль – город в Галицкой земле. Здесь неточность: Святослав возвращался из Переяславца, что в устье Дуная, а не из Перемышля.

Неясыть – порог на Днепре.

Чета (южнослав.) – вооруженный отряд.

Петли змеиной, т. е. аркана.

Кость, где разума обитель… – по преданию, печенеги из черепа Святослава сделали пиршественную чашу.

«Мой черный суровый орел…» *

Автограф. Ф. 1087, № 1, л. 3 об.

«Темной славы головня…» *

Автограф карандашом. Перечеркнуто тонкой линией, чернилами. Ф. 1087, № 1, л. 4 об. Напеч. в другой редакции: XT, с. 84. Впервые: Хлебников В. В. Неизданные произведения. М., 1940, с. 153.

Барвинок – растение, в украинском фольклоре символизирует вечность, постоянство, любовь. По замечанию Хлебникова, «служит для целей ворожеи».

Бех *

Автограф карандашом, с поправками чернилами. Перечеркнуто тонкой линией, чернилами. Ф. 1087, № 1, л. 5. Напеч. в другой редакции: XT, с. 84–85. Впервые: Записная книжка Велимира Хлебникова. М., 1925, с. 6.

Бех (обл.) – ядовитое болотное растение, цикута. Хлебников дает этому слову путем внутреннего склонения и другое значение, соотнеся его с неологизмом бух – «быти», указывая тем самым на былую историю народа.

«Величием покрытый…» *

Автограф. Ф. 1087, № 3. Стихотворение посвящено любимцу Петра I А. Д. Меншикову. Возможно, что стихи навеяны картиной Сурикова «Меншиков в Березове». Впервые напеч.: ИП, с. 175.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: