Людмила Сидорова - Пушкин – Тайная любовь

- Название:Пушкин – Тайная любовь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-095972-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Сидорова - Пушкин – Тайная любовь краткое содержание

Пушкин – Тайная любовь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава 1. Вместо Екатерины – «северинъ»?

Из собранного многими поколениями пушкинистов разнообразного биографического материала явствует, что недолюбленный в семье ребенок Пушкин рано созрел для взрослых отношений – словно стремился компенсировать ими ущербность своего детства. Ответного глубокого чувства к родителям у него не было, хотя потребность в любви к ним в нем была достаточно велика. Как отмечает более или менее наблюдательная женщина Анна Керн, до вступления в Лицей у него были только две пронесенные потом через всю жизнь привязанности. К суррогату своей биологической матери – престарелой «мамушке» Арине Родионовне и к сестре Ольге [2]. Он был оторван от них в 11-летнем возрасте, и как только получил возможность выходить из стен своего сугубо мужского учебного заведения, стал бессознательно стараться найти им замену.

Свою идеальную мать он увидел и полюбил в этом качестве в образе Екатерины Андреевны, супруги проводившего лето за работой в Царском Селе писателя и историка Николая Михайловича Карамзина. Возможно, с нарочитой дезинформации самого Пушкина ничего не знающая об его отношениях с царскосельскими девушками Анна Керн даже утверждала, что Екатерина Андреевна и была его самой первой любовью. Чем писатель Юрий Николаевич Тынянов и поспешил воспользоваться для раздутия целой нереальной истории о возрастной «утаенной» пассии юного поэта.

Свидетельство тому, что Пушкин просто «уматерил» себе Екатерину Андреевну, оставила внимательная и прозорливая фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны графиня Роксандра Скарлатовна Эдлинг. Тронутая тем, что именно супругу Карамзина Пушкин спросил первой после своего смертельного ранения на дуэли, она 17 марта 1837 года писала их с поэтом общему приятелю В.Г. Теплякову: «Екатерина Андреевна (жена историка) – предмет первой и благородной привязанности Пушкина» [3].

Примерно то же самое о нем утверждала и другая умная женщина, Александра Осиповна Смирнова-Россет: «Я наблюдала за его обращением с г-жой Карамзиной: это не только простая почтительность по отношению к женщине уже старой, это нечто более ласковое. Он чрезвычайно дружески почтителен с княгиней Вяземской, m-me Хитрово, но его обращение с Карамзиной совсем не то» [4]. Значит, это почти родственное, сыновнее. По возрасту Екатерина Андреевна Пушкину в матери подходила вполне – была старше него на 19 лет. Очевидно, что таким его, лишенного любви собственной биологической матери, отношение к Карамзиной и было всегда. И сама она воспринимала юношу Пушкина наподобие своего приемного сына. Благо, ей было не привыкать воспитывать чужих детей – при ней достаточно благополучно росла падчерица Соня, дочь Н.М. Карамзина от его первого брака.

Вероятно, по образцу Екатерины Андреевны Карамзиной Пушкин в пору, когда у него «любовь младую взволновала кровь», представлял себе и собственную будущую идеальную супругу – не только любовницу, но и сестру, подругу, в определенном смысле соратницу. Красавицу, но не кокетку. Общительную, но не с распахнутой настежь душой. Заботливую, но не назойливую. Хозяйку дома и мать его детей, но с творческими задатками и пониманием особенностей его труда. Ему нужна была женщина, способная обеспечить ему душевный покой, надежный тыл, условия для работы. И он уже в самом раннем своем юношестве приметил соответствующую его жизненным интересам девушку – красивую, умную и талантливую старшую сестру своего одноклассника Александра Бакунина. Дух захватывало уже одно то, что у барышни, которую он на исходе детства намеревался «усестрить», а в юношестве – «уневестить», даже имя было такое же, как у его идеальной матери Карамзиной: Екатерина…

Эти мои записки – своеобразное дополнение к работе о Екатерине Бакуниной известного тверского краеведа Владимира Сысоева «Поэта первая любовь. Екатерина Павловна Бакунина» [5]. Не припомню иного более полного свода сведений об этой во многих отношениях интересной женщине. Не расстраивайтесь, впрочем, если вам не удалось подержать в руках эту книгу, изданную в Твери в 2006 году Бакунинским фондом тиражом всего в тысячу экземпляров. «Отталкиваясь» от нее, мне с неизбежностью придется цитировать для вас самое важное из ее основных разделов.

В целом не повторяя известное, я расскажу вам много нового, неожиданного. Потому что Екатерина Бакунина в жизни Пушкина значила гораздо больше и в творчестве его отразилась гораздо ярче, чем, к моему великому сожалению, покойный ныне Владимир Иванович Сысоев успел это в своей книге показать. По прошествии времени ряд моментов его труда требует более детального объяснения, дополнения, уточнения, а иногда – исправления. Словом, и читателям книги В.И. Сысоева, и поклонникам творчества Пушкина, и всем интересующимся русской литературой предлагаю попробовать вместе со мной взглянуть на Екатерину Бакунину глазами не только отстраненного исследователя, а и самого влюбленного в нее человека и поэта Александра Пушкина. А попутно – научиться читать и глубже понимать не только литературные, но и графические шедевры поэта по его непреложным правилам рисования, которые стану для вас выносить на поля своей книги. Договорились? Тогда начнем.

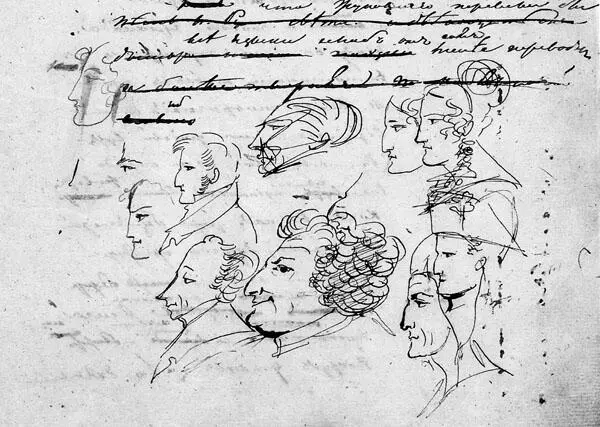

С чего? А прямо с портрета нашей героини. Могло ли статься, чтобы талантливый график Пушкин не запечатлел в своих рукописях облика той, в которую был влюблен на протяжении не одного даже года? Владимир Сысоев тоже считал, что не могло. Искал и, как ему показалось, нашел профиль пушкинской юношеской любви, который и приводит в своей книге без ссылки на иного «первооткрывателя» [6].

Признаться, в этом выборе трудно не только усмотреть сходство с прижизненными портретами Екатерины, но даже понять логику исследовательского поиска Владимира Ивановича. Профилем Бакуниной он считает крайний левый во втором ряду сюиты чернового наброска статьи «Причинами, замедлившими ход нашей словесности…», найденного в бумагах поэта за 1824 год. Почему – не объясняет. Женских профилей в этой сюите вообще только три. И показавшийся знакомым Владимиру Сысоеву вовсе ведь не один из них.

ПД 834, л.3 [7]

«Кошачья» ласковость, льстивость, игривость улыбки при достаточно жестком, оценивающем взгляде глаз под сросшимися на переносице бровями и тяжеловатом «немецком» подбородке этого профиля – вовсе не открытость и милость, доброжелательность ко всем окружающим людям, которыми светится лицо молодой смотрящей на мир глазами художницы девушки Екатерины Бакуниной.

Пушкин начинает свой набросок о ходе российского литературного процесса в 1824 году – во время пребывания если не в Одессе, то в Михайловском. Но пририсовывает к наброску графическую сюиту, судя по разному цвету чернил, этапами и гораздо позднее, уже после восстания декабристов. Ибо в ней крупно присутствует граф Мирабо, обличитель абсолютизма в период Великой французской революции. Под ним подразумевается трусливо бежавший за границу к изображенному с ним теперь плечом к плечу родному старшему брату-дипломату Сергею «декабристский» приятель автора рисунка Николай Иванович Тургенев. Лацкан дипломатического фрака Сергея Ивановича и вырезан в форме буквы «С». Стоит, кстати, запомнить этот один из главнейших принципов пушкинской методики графического шифрования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: