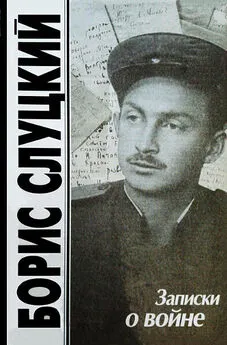

Борис Слуцкий - Я историю излагаю... Книга стихотворений

- Название:Я историю излагаю... Книга стихотворений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Правда»

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Слуцкий - Я историю излагаю... Книга стихотворений краткое содержание

Настоящий том стихотворений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919–1986) несколько необычен по своему построению. Стихи в нем помещены не по хронологии написания, а по хронологии описываемого, так что прочитанные подряд они представят читателю поэтическую летопись жизни советского человека и советского народа за полвека — с 20-х и до 70-х годов нашего столетия. В книгу включено много новых, не публиковавшихся ранее стихотворений поэта.

Я историю излагаю... Книга стихотворений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Великие державы

заводят большие глушилки

и ничего не слышат,

потому что не желают.

«Были деньги нужны…»

Были деньги нужны.

Сколько помню себя,

были деньги все время нужны.

То нужны для семьи,

то нужны для себя,

то нужны для родимой страны —

для защиты ее безграничных границ,

для оснастки ее кораблей,

для ее журавлей удалых верениц

было нужно немало рублей.

Зарабатывали эти деньги с утра,

но вели вечерами подсчет,

потому что длиннейшие здесь вечера

длятся целую ночь напролет.

Были деньги нужны.

Приходилось копить,

чтобы что-нибудь после купить.

Приходилось считать и в сберкассу их класть,

чтоб почувствовать чудную власть:

ощутить кошелек, тяготящий штаны,

и понять, что ведь деньги не так уж нужны.

«Самолеты бьются, а прежде…»

Самолеты бьются, а прежде

так не бились. Это и то, что

так небрежно работает почта,

телевидение так неясно,

глухо радио так вещание,

не позволит боле надежде,

именуемой ныне прогрессом,

отвлекать, завлекать, морочить.

То ли что-то в моторе заело,

то ли просто ему надоело

день-деньской пить нефтепродукты,

то ли трубы его не продуты,

то ли общий износ морали

обернулся моральным износом

даже для специальной стали,

но прогресс остается с носом.

«Поумнели дураки, а умники…»

Поумнели дураки, а умники

стали мудрецами.

Глупости — редчайшие, как уники.

Сводятся везде концы с концами.

Шалое двадцатое столетье,

дикое, лихое,

вдруг напоминает предыдущее —

тихое такое.

Может быть, оно утихомирится

в самом деле?

Перемен великая сумятица

на пределе…

Может, войн и революций стоимость

после сверки и проверки

к жизни вызовет благопристойность

девятнадцатого века.

Реконструкция Москвы

Девятнадцатый век разрушают.

Шум и гром, и асфальтная дрожь.

Восемнадцатый — не разрешают.

Девятнадцатый — рушь, как хошь.

Било бьет кирпичные стены,

с ног сшибает, встать не дает.

Не узнать привычной системы.

Било бьет.

Дом, где Лермонтову рождаться

хорошо было, — не подошел.

Эти стены должны раздаться,

чтоб сквозь них троллейбус прошел.

Мрамор черный и камень белый,

зал двусветных вечерний свет, —

что захочешь, то с ним и делай,

потому — девятнадцатый век.

Било жалит дома, как шершень,

жжет и не оставляет вех.

Век текущий бьет век прошедший.

На подходе — грядущий век.

Между столетиями

Захлопывается, закрывается, зачеркивается столетье.

Его календарь оборван, солнце его зашло.

Оно с тревогой вслушивается в радостное

междометье,

приветствующее преемствующее следующее число.

Сто зим его, сто лет его, все тысяча двести месяцев

исчезли, словно и не было, в сединах времен

серебрясь,

очередным поколением толчется сейчас и месится

очередного столетия очередная грязь.

На рубеже двадцать первого я, человек двадцатого,

от напряжения нервного, такого, впрочем, понятного,

на грозное солнце времени взираю из-под руки:

столетия расплываются, как некогда материки.

Как Африка от Америки

когда-то оторвалась,

так берег века — от берега —

уже разорвана связь.

И дальше, чем когда-нибудь,

будущее от меня,

и дольше, чем когда-нибудь,

до следующего столетья,

и хочется выкликнуть что-нибудь,

его призывая, маня,

и нечего кликнуть, кроме

тоскливого междометия.

То вслушиваюсь, то всматриваюсь, то погляжу,

то взгляну.

Итожить эти итоги, может быть, завтра начну.

О, как они расходятся,

о, как они расползаются,

двадцатый

и двадцать первый,

мой век

и грядущий век.

Для бездн, что между ними трагически разверзаются,

мостов не напасешься,

не заготовишь вех.

«Не обязательно антинародна…»

Не обязательно антинародна

бесчеловечность. Вспомните Нерона.

Он тешился бездарною игрой

и даже проливал при этом кровь.

Но хлеба не жалел и также зрелищ

и был, как солнышко, светящ и греющ.

А солнышку легко прощают пятна —

все до единого пятна.

Все думаешь: история ясна.

Оказывается: непонятна.

«Все жду философа новейшего…»

Все жду философа новейшего,

чтоб обобщил и сообщил,

какие ярлыки навешаны

неправильно. И как их снять.

Все жду новейшего историка

из каторжников или мордвы

с античною закалкой стоика,

чтоб правду людям рассказал.

Поэта же не ожидаю.

Наш номер снят уже с афиш.

Хранители этого дара

дарителям вернули дар.

«Делайте ваше дело…»

Делайте ваше дело,

поглядывая на небеса,

как бы оно ни задело

души и телеса,

если не будет взора

редкого на небеса,

все позабудется скоро,

высохнет, как роса.

Делали это небо

богатыри, не вы.

Небо лучше хлеба.

Небо глубже Невы.

Протяжение трассы —

вечность, а не век.

Вширь и вглубь — пространство.

Время — только вверх.

Если можно — оденет

синей голубизной.

Если нужно — одернет:

холод его и зной.

Ангелы, самолеты

и цветные шары

там совершают полеты

из миров в миры.

Там из космоса в космос,

словно из Ялты в Москву,

мчится кометы конус,

вздыбливая синеву.

Глядь, и преодолела

бездну за два часа!

Делайте ваше дело,

поглядывая на небеса.

«Есть итог. Подсчитана смета…»

Есть итог. Подсчитана смета.

И труба Гавриила поет.

Достоевского и Магомета

золотая падучая бьет.

Что вы видели, когда падали?

Вы расскажете после не так.

Вы забыли это, вы спрятали,

закатили, как в щели пятак.

В этом дело ли? Нет, не в этом,

и событию все равно,

будет, нет ли, воспето поэтом

и пророком отражено.

Будет, нет ли, покуда — петли

Парки вяжут из толстой пеньки,

сыплет снегом и воют ветры

человечеству вопреки.

И срам и ужас

От ужаса, а не от страха,

от срама, а не от стыда

насквозь взмокала вдруг рубаха,

шло пятнами лицо тогда.

А страх и стыд привычны оба.

Они вошли и в кровь и в плоть.

Их

даже

дня

умеет

злоба

преодолеть и побороть.

И жизнь являет, поднатужась,

бесстрашным нам,

бесстыдным нам

не страх какой-нибудь, а ужас,

не стыд какой-нибудь, а срам.

«Ракеты уже в полете и времени вовсе нет…»

Интервал:

Закладка: