Виктор Меркушев - 1814. Явление гения. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»

- Название:1814. Явление гения. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91638-149-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Меркушев - 1814. Явление гения. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» краткое содержание

1814. Явление гения. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

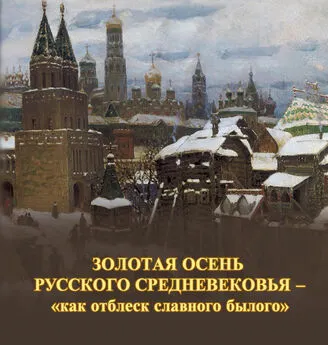

Строительство Набережной реки Мойки. Вид на Полицейский мост. Фрагмент. Бенжамин Патерсон. Раскрашенный акварелью офорт. Начало XIX века.

А чем вообще была примечательна имперская столица в 1811 году, когда она предстала перед взором юного поэта?

Население Санкт-Петербурга тогда составляло чуть более 350 тысяч человек, что сравнимо с современной численностью населения таких российских городов как Нижний Тагил или Симферополь. Город делился на одиннадцать неравных частей: четыре Адмиралтейские, Литейную, Московскую, Каретную, Рождественскую, Петербургскую, Выборгскую и Васильевскую. В каждой части находился свой Съезжий дом, подобно тому, как в Советское время во всяком районе Ленинграда существовал свой Дом культуры. Однако в отличие от культурных советских учреждений Съезжие дома выполняли прямо противоположные функции. Там постоянно находился главный полицейский чиновник вверенной ему административной части города – частный пристав, со всей своей канцелярией, там же находились арестантские камеры, лазарет и проводились «экзекуции» – телесные наказания. Отдельные помещения в Съезжих домах отводились для пожарных и фонарщиков, которые обслуживали сеть уличных масляных фонарей. Бывшие Съезжие дома и сейчас нетрудно узнать по сохранившейся пожарной каланче, возвышающейся над двухэтажной или трёхэтажной постройкой. К штату «Управы благочиния», как называлось в те времена полицейское управление, были причислены и «градские сторожа» – будочники, круглосуточно пребывающие в своих деревянных полосатых будках, которые можно увидеть теперь разве что на территории Петропавловской крепости, восстановленные в прежнем виде Государственным музеем истории Санкт-Петербурга.

Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости. Фрагмент. Фёдор Алексеев. 1794.

Каменное строительство шло преимущественно по территориям, прилегающим к каналам и рекам, берега которых укреплялись и одевались в гранит камнем из каменоломен, расположенных близ Выборга. Но город большей своею частью оставался всё-таки деревянным и часто горел. Горожане регулярно могли видеть проносившиеся с флагами и трещотками поезда брандмейстеров с объёмными пожарными бочками. Несмотря на обилие воды, воды в городе не хватало. Водопровода и канализации не было, что неизменно сказывалось на санитарном и эпидемическом состоянии Санкт-Петербурга. Весной, при таянии снега, потоки нечистот попадали в водоёмы, отравляя воду, используемую для питья.

В этом смысле жизнь простолюдинов и дворян ничем не отличалась: даже Император был вынужден умываться из рукомойника.

В городе, ещё с петровских времён, забота о «градском благочинии» возлагалась на самих горожан. Собственники придомовых территорий обязаны были следить за чистотой и мостить дороги близ своих домов. Дороги в городе мостились «дикарём» – булыжником, обломками природного камня, несколько позже и торцевым деревянным брусом – «паркетом», как его называли городские обыватели. Тротуаров практически не было, лишь кое-где наличествовал узкий дощатый настил. Мощение гранитной брусчаткой, которую ещё где-то можно увидеть в городе, было выполнено гораздо позднее, когда весь деревянный «паркет» уничтожило катастрофическое наводнение 1824 года.

Каждодневными общедоступными и бесплатными представлениями в столице были строевые смотры, парады войск и разводы караулов. Император Александр обожал шагистику и муштру. Военные упражнения собирали множество городских зевак. «…Эта приятная и блестящая пестрота среди единообразия занимает взор необыкновенно, как звук музыки и гром пушек…» – писал кто-то из современников.

Кроме барабанной дроби, трелей войсковых кларнетов и криков командиров, воздух столицы был наполнен призывами к купле-продаже от разнообразных торговцев, начиная с мужиков-разносчиков, заканчивая вполне себе респектабельными приказчиками, беззастенчиво заманивающими потенциальных покупателей в свои лавки. Отбиться от навязчивого продавца случалось непросто, поэтому светская публика предпочитала покупать в дорогих магазинах, как правило, принадлежащих иностранным купцам. В этих заведениях приставания к посетителям не практиковались, и состоятельные горожане могли подолгу пребывать в них, рассматривая проведённое в магазинах время как часть своего досуга.

Другой разновидностью досуга состоятельных горожан, принадлежащих к высшему сословию, являлись визиты. Они предписывались существующим этикетом, были обязательными и подчинялись установленному ритуалу. Считалось неприличным проживать в квартире выше второго этажа, дабы не унижать визитёра трудностями восхождения по лестничным маршам.

Офицеры составляли значительную часть дворянского населения Петербурга. О «свободном от фрунтовых занятий» времяпревождении большинства из них можно судить по воспоминаниям Ивана Дмитриевича Якушкина: «В 11-м году, когда я вступил в Семёновский полк, офицеры, сходившись между собою, или играли в карты, без зазрения совести надувая друг друга, или пили и кутили напропалую».

Большинство петербуржцев мало читали, а если и читали, то в основном произведения французских авторов. Российская журналистика, в отличие от журналистики европейских столиц, вообще была малозаметным явлением. Зато Фёдор Глинка, описывая покорённый Париж 1814 года, изумлялся страсти тамошних горожан к чтению: «Богач в палатах, бедняк в лачуге, поденщик, отдыхая после своей ноши, – все читают!»

Официальная газета Петербурга – «Северная почта», руководимая О.П. Козодавлевым, выходила незначительным тиражом и имела весьма ограниченный круг подписчиков. Некоторое оживление интереса к периодическим изданиям было вызвано войной 1812 года, но это случилось несколько позже, когда Александр Пушкин уже находился в числе воспитанников Царскосельского Императорского лицея.

Книжные лавки, которые мог наблюдать юный Пушкин и его писатель-дядя по приезде их в Петербург, были очень скромны, теснились они в галереях Гостиного двора или чуть поодаль от него. Книги стоили достаточно дорого: от трёх до десяти рублей, что составляло немалую сумму по тем временам. Стихи и небольшие произведения литераторов расходились чаще всего в списках, но и они были, скорее, романтической модой, чем явлением, требующим серьёзного и вдумчивого отношения. Стихи писали многие и стихотворные тексты, скорее, воспринимались как необходимая атрибуция личности, как забавная безделица, как внутренний монолог, который возможно доверить только бумаге, но нельзя произнести в обществе. Всё зависело от того, кем человек являлся и каков был уровень его образования и культуры. Формулы – поэт в России больше, чем поэт, ещё не было, ещё не было Пушкина, и не существовало литературного языка с присущим ему художественным измерением и глубоким внутренним содержанием. Конечно, поэты были, тот же Державин, Новиков или Сумароков, но они не имели всенародной читательской аудитории, притом большинство пишущих наивно полагало, что они-то уж точно ничем не хуже названных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: