Бенедикт Лившиц - Полутораглазый стрелец

- Название:Полутораглазый стрелец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1989

- Город:Ленинград

- ISBN:ISBN 5-265-00229-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бенедикт Лившиц - Полутораглазый стрелец краткое содержание

Настоящий сборник, приуроченный к 100-летию со дня рождения Бенедикта Лившица (1887–1938) — видного литературного деятеля, поэта, переводчика, является наиболее полным изданием его творческого наследия. В него включены стихотворения, переводы французской лирики XVII и XX веков, грузинских и украинских поэтов, а также его мемуарная книга «Полутораглазый стрелец», в которой содержится ценнейший материал о Маяковском, Хлебникове, Д. Бурлюке, Северянине, Крученых, Малевиче, Филонове и многих других и в целом по истории русского футуризма.

Полутораглазый стрелец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лейтмотивы истории, культуры, памяти пронизывают все творчество Лившица. Водная стихия (как поглощающее и отражающее начало) становится в его поэзии воплощением образа истории. Ипостаси этой преображенной истории разнолики: начиная от метафоры «Из нищей лужи рыжий мост Уходит к севам Гостомысла» («Логово») до образа идущей вспять Невы, непокоренной стихии народного бунта («Болотная медуза»), или до метафоры материка культуры, Атлантиды, гибнущей в волнах народного возмездия («Патмос»). И только в поэтическом слове Лившиц видит надежду на спасение от всех потопов — от ветхозаветного «мабеля» или «дилювия» до «разлива Днепра» или наводнения Невы («Насущный хлеб и сух и горек…»).

Поиски и осмысление своего места в потоке истории неизбежно приводят Лившица к воплощению темы памяти в прозе — к созданию воспоминаний.

Обращение его к мемуарам было стимулировано и литературной ситуацией рубежа 1920—1930-х гг. Почти одновременно появилось несколько мемуарных книг, «подводящих итоги», рассказывающих о литературном быте и различных направлениях в искусстве предреволюционных лет. Пожалуй, одной из скрытых побудительных причин, заставивших Лившица обратиться к жанру воспоминаний, был выход автобиографической прозы О. Мандельштама «Шум времени» (Л., 1925). В 1929 г. В. Пяст издал книгу воспоминаний «Встречи», посвященную символистам и акмеистам и противопоставленную своей «правдивостью и документальностью» откровенно фальсифицированным мемуарам Г. Иванова «Петербургские зимы», изданным в Париже в 1928 г. В начале 1930-х гг. одна за другой начали выходить мемуарные книги Андрея Белого («На рубеже двух столетий», М.—Л., 1930; «Начало века», М.—Л., 1933; и последняя, уже после выхода ПС-I — «Между двух революций», Л., 1934). В связи со смертью Андрея Белого Лившиц писал 14 января 1934 г. поэту М. А. Зенкевичу: «Оборвалась эпоха, с которой мы были — хотим ли мы это признать или нет, безразлично, тесно связаны. Обнажилась пропасть, куда ступить настает уже наш черед. <���…> Дело не в самом факте смерти <���…>, а в чудовищном одиночестве поколения, к которому мы с вами принадлежим и которое гораздо крепче связано с предшествующим поколением, нежели со своей сменой <���…>, вы, мне кажется, не лишены того довольно мучительного чувства «историзма», которое не позволяет мне отрывать мою личную биографию от биографии моего поколения» (ГЛМ).

Об этой трагической разобщенности с эпохой, о своем «выпадении из времени» писал Лившиц и в ст-нии «Уже непонятны становятся мне голоса…» (1929), — включенное в предисловие Ц. Вольпе к ПС-I, оно послужило своеобразным эпиграфом к мемуарам.

Смерть Маяковского сразу же превратила литературный процесс, его «обыкновенные будни» в историю, начиналась новая эпоха, нужно было осмыслить прошлое. Так, под знаком Маяковского создавалась «Охранная грамота» Б. Пастернака (Л., 1931). В. Шкловский в своей книге «Поиски оптимизма» (М., 1931) назвал главу о поэте «Случай на производстве». Тогда же выпустил две книги воспоминаний другой участник футуристического движения В. Каменский — «Юность Маяковского» и «Путь энтузиаста» (1931). На его книги иронически намекает Лившиц в своих мемуарах (см. гл. 5). И хотя первая глава воспоминаний Лившица была написана до выстрела, прозвучавшего «подобно Этне» (Б. Пастернак), смерть поэта, бывшего соратника, несомненно заставила автора ПС-I многое переосмыслить и по-другому оценить. Пути поэтов в последние пятнадцать лет жизни Маяковского фактически не пересекались (Лившиц не принимал Маяковского лефовского периода), но уход из жизни бывшего единомышленника стал для него глубоким переживанием (см. ст-ние «Варцихе» о долге поэта, посвященное Маяковскому).

В этот ряд мемуарных книг становится и книга Лившица, главы из которой стали появляться в периодической печати с 1931 г.

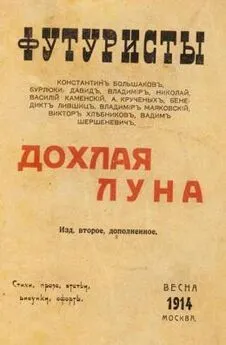

Кроме того, одним из литературных толчков для обращения Лившица к мемуарам была также канонизация его бывших соратников — выход в 1927–1930 гг. первых томов собраний сочинений Маяковского и Хлебникова.

Важным, если не главным, стимулом для Лившица, безусловно, послужили «Фрагменты из воспоминаний футуриста» Д. Бурлюка, написанные в Нью-Йорке в 1927–1929 гг. и присланные литературоведу и переводчику А. Г. Островскому для публикации в СССР (см. гл. 5, 8; изданы не были). В одном из писем к Д. Бурлюку (от 26 января 1925 г.) Лившиц подчеркивал свои глубинные связи с футуристическим прошлым: «За все эти 10 лет я, несмотря на расстояние и время, нас разделявшие, не переставал считать тебя своим другом и себя — твоим. Я поднесь бережно и любовно храню все твои картины, рисунки, офорты, письма, черновики твоих стихов — все, в чем так или иначе проявилась твоя многосторонняя, твоя неотразимо убедительная творческая стихия. Сколько раз мысленно сопоставляя мое нынешнее литературное окружение с боевою обстановкой, в которой мы с тобою три года работали бок о бок, я испытывал чувство неподдельной горечи, вызывавшееся твоим отсутствием и нашей разобщенностью. Преждевременная смерть Хлебникова, безнадежное падение Маяковского, споровое размножение имажинистской сволочи, моя полная изолированность, порождающая у меня состояние, близкое к закупорке лирических сосудов, — всего этого, вероятно, не произошло бы, будь ты здесь, — ты, подлинный «отец российского футуризма», на моих глазах из ничего создавший мощное направление в русском искусстве» (CR, 1965, № 60, с. 95).

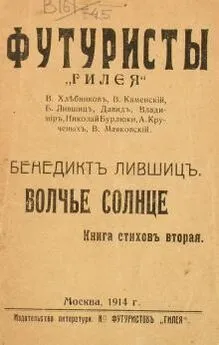

Примечательно, что Д. Бурлюк, издавший в 1914 г. в Херсоне футуристическую книгу Лившица ВС, через семнадцать лет, в 1931 г., выпустил, но уже в Нью-Йорке, отдельным изданием первую главу будущей книги его воспоминаний — «Гилею».

Сохранилось несколько экземпляров «Гилеи» с дарственными надписями, в которых Лившиц утверждает, что главный герой его книги воспоминаний — Давид Бурлюк. Например, в инскрипте, сделанном на титульном листе «Гилеи», где помещен графический портрет Д. Бурлюка работы его брата Владимира, Лившиц написал: «Григорию Эммануиловичу Сорокину — дружески — не столько первую главу «Полутораглазого Стрельца», сколько типографский опус его главного героя. 8.IX.1932. Ленинград» (ГПБ). В инскрипте линия со стрелой, проведенная Лившицем от слова «героя», указывает на правый (стеклянный) глаз на портрете Д. Бурлюка, подчеркивая прямую связь названия «Полутораглазый стрелец» с «отцом российского футуризма».

Название мемуарной книги многозначно и символизирует синтез историко-культурных понятий Востока и Запада. По объяснению Лившица, «полутораглазый стрелец» — мчащийся «дикий всадник, скифский воин, обернувшийся лицом назад [на Восток] и только полглаза скосивший на Запад» (ПС, с. 373). Образ всадника-стрельца проходит через все творчество Лившица. Этот образ, впервые появившийся в стихотворении в прозе «Люди в пейзаже» (1911), связан с портретом «гилейца» Д. Бурлюка (стихотворным — № 50 и графическим), навеян ранними композициями А. Экстер, «скифскими» рисунками В. Бурлюка, а также его «полутораглазым» портретом и офортом Д. Бурлюка, изображающим всадника-стрельца (воспроизведены на обложке и суперобложке первого издания ПС). Лившиц соединяет этот образ с пушкинским «Медным всадником», символизирующим Россию, — с мифом о Петербурге, с Петром, осуществившим в русской истории идею союза Востока и Запада (основная тема книги БМ). Вероятно, название «Полутораглазый стрелец» включает также и круг ассоциаций, связанных с названием альманаха «Стрелец» (I–III, Пг., 1915, 1916 и 1922), впервые объединившего футуристов и символистов как представителей «восточной» и «западной» культурных ориентации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: