Анастасия Харитонова - Сочинения

- Название:Сочинения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анастасия Харитонова - Сочинения краткое содержание

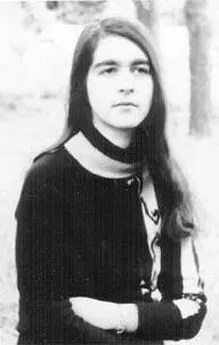

Анастасия Харитонова родилась в 1966 году в Москве. Закончила с отличием в 1990 году Литературный институт им. М.Горького. При ее жизни вышло двенадцать сборников произведений: "Чаша" (М., "Русь", 1991), "Светильник" (М., "Русь", 1992), "Моя печаль" (М., "Русь", 1993), "Горькие часы" (М., "Русь", 1994), "Шествие дезертиров" (М., "Русь", 1994), "Пустые пьедесталы" (М., "ARX", 1996) и др. Последняя ее книга "Miseria" вышла накануне ее гибели, осенью 2003 года. Член Союза писателей Москвы. Владела несколькими иностранными языками, в том числе латинским. 1 декабря 2003 года умерла.

Сочинения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Анастасия Харитонова вела очень замкнутый образ жизни и не могла иначе. Может быть, поэтому её стихи совершенно из другого теста. Из другого теста, ещё раз повторю:

Среди глупцов недолжно быть поэтом:

Бесславье — стыд, и слава — кабала.

А мудрый — по одной строке узнает,

Чем для меня земная жизнь была.

Первая книга стихов Харитоновой составлена ею из стихотворений 1982–1990 годов, то есть охвачен достаточно большой отрезок времени. Своим учителем в поэзии Анастасия считала Афанасия Фета. Помню, она рассказывала, как в юном возрасте, лёжа в больнице, она открыла томик Фета и была потрясена: ей открылось содержание его поэзии. С этого момента она поняла что-то и про себя и своё творчество, ей стало ясно, как писать. В 1990 году ей было всего двадцать четыре года. Я хочу привести одно её стихотворение того времени, чтобы высказать одно наблюдение. Вот как она писала в том временном промежутке:

Пока мой голос был высок,

Покуда я свободно пела,

Рука робела взять кусок

И сердце полюбить робело.

Теперь душа немолода,

И я за радостью и хлебом

Тянусь открыто, без стыда,

Как все под этим бедным небом.

Давно раздроблен мой хребет.

Господь поймёт и не осудит.

Ни для кого бессмертья нет,

И для меня его не будет.

К чему ж губить земные дни?

Возьму своё, как люди, с бою.

И ничего, как все они,

В тот мир не заберу с собою.

Эта робость души, свойственная, кстати сказать, и Фету, мне представляется ещё и чертой Михаила Лермонтова. При всей демонической гордыне поэтических персонажей Лермонтова в основе этой гордыни лежит робость и неуверенность в себе. Думаю, 20-й век, век психоанализа, нам это доказал. Так вот, в том, что Харитонова считала счастье недостижимым для себя, что к 24 годам она считает свою душу немолодой, есть что-то определённо лермонтовское. И потому мне вдруг видится схожесть между Фетом, Лермонтовым и Харитоновой. При всех психофизических различиях этих трёх поэтов, разной силе дарования есть то, что их, по-моему, объединяет. Я бы это назвал негативным потоком сознания, направленным на себя. Странная душевная утомлённость в начале жизненного пути Анастасии Харитоновой говорит, на мой взгляд, о том, что она была от природы натура бурная и страстная, богатая, но все свои душевные бури скрывала в себе (в тихом омуте черти водятся, как говорится), и пока все страсти улеглись, её «мускулы души», как она написала в одном стихотворении, сильно устали. Строчка «давно раздроблен мой хребет» — центральная, на мой взгляд, в приведённом выше стихотворении. Эта строчка станет едва ли не центральной и во всём творчестве Анастасии Харитоновой. Это трагическое ощущение заставит поэтессу в дальнейшем всё более разрабатывать тему смерти, всё более интересоваться смертью, всматриваться в неё… Известно, что у смерти такой человек вызывает ответный интерес… Вот как Харитонова пишет ещё в одном стихотворении (ей, напомню, в этот момент 24 года):

Зима в начале. Двор белеет слепо.

На всех карнизах — стаи голубей.

Мне кажется, что я умру нелепо,

Так, что нельзя и выдумать глупей, —

На улице…

Уже в первой книге стихов отверженность поэта состоялась. Уже в первой книге вектор внутреннего развития автора устремлён за грань бытия. Наконец, центробежные силы опустошили её:

Я презираю хищную молву

И не жалею о недавней силе.

Гадаешь ты — зачем я так живу?

Зачем живу… Затем, что не убили.

Но и в этом состоянии бывают минуты душевного просветления, когда Анастасии удаётся создать удивительные по одухотворённости стихи:

Сияет обновлённая листва.

Я счастьем и теплом дышу спросонок.

Но за три дня, что я была мертва,

Земля меня забыла, как ребёнок.

Я воскресаю въяве каждый миг,

С людьми смешаться снова б я хотела,

Но чувствую, что даже свет отвык

Крутым загаром золотить мне тело.

И я весёлой грусти не таю.

Пускай напев чужой мне сердце вынет.

В людскую многоликую семью

Теперь другой и, знаю, лучший принят.

Да не страшится в мире ничего

И спит спокойно мягкими ночами.

Я стану только опытом его,

Лишь мудростью за хрупкими плечами…

Удивительно, перечитав стихи Анастасии вплоть до последней книжки «Miseria», вышедшей незадолго до её гибели, в 2003 году, я увидел духовное стояние автора в определённой метафизической точке, из которой трудно вернуться обратно, в то состояние блаженной юности, где ещё центростремительные силы выталкивают нас к Центру бытия.

Благодари за красоту,

За чудо вспыхнувшего лета…

Но дух, откинув полог света,

Глядит с улыбкой в пустоту.

Это отрывок из стихотворения, включённого во вторую книгу «Светильник» (1992). В той же книге есть и такая строчка:

Жизнь прожита и начата сначала.

Такое чувствование наступает после того, как душевная буря проходит, «мускулы души» отдохнув, приходят в покой, душа приобретает свою изначальную пасторальную прозрачность. Ощущение, что жизнь можно начать сначала, обнадёживает, но постепенно поэт понимает, что, раз оказавшись под действием центробежных сил на окраине бытия, трудно или невозможно вернуться в исходную точку для накопления любви — просто не хватает сил души, — и тогда поэт обнаруживает, что он гораздо ближе к смерти, чем к любви. Смерть в этом случае приобретает некие очертания — не всегда пугающие, иногда, напротив, эти очертания имеют обаяние тайны, уподобляются той двери, открываемой золотым ключиком, за которой ждёт возможное духовное преображение. В таком контексте и сама жизнь высвечивается новыми красками. Та невыразимая нежность к жизни, которой пронизаны многие стихи Анастасии Харитоновой, то пристальное вглядывание в, казалось бы, бедную обыденность, приподнимают любой предмет, на который она смотрит, — будь то ночная лампа, голубь на подоконнике, ветка сирени или книга («раскрытой книги на полу, / шурша, колышутся страницы») — до символа и торжества жизни, до магической тайны бытия.

Внезапно налетев лучистым днём,

Холодный ливень чисто вымыл стёкла.

Трава сияет. Яблоня намокла

И светится серебряным огнём.

И вглядываясь в эту благодать,

Я поняла, что книги мне солгали:

Нет на земле ни смерти, ни печали,

И призрачной любви не надо ждать.

Любовь — она теперь передо мной

В тяжёлых каплях, шёпоте и блеске,

В дрожащей белоснежной занавеске,

В саду, тревожно дышащем весной.

Возможно, без этой нежности, но именно так всматривается младенец в окружающую его действительность, так трёхлетний ребёнок впивается взглядом в окружающий его мир. Такое любопытство ребёнка объясняется его недавним возникновением из ничего: это бывшее ничто теперь приобретает сознание и изумляется миру вокруг себя, который — ребёнок это ясно сознаёт — до него существовал. Точно так же, находясь у другой важной черты — не исхода из ничего, а входа в ничто — в смерть, — это исключительно эмпирическое состояние, — поэтесса проявляет такое же любопытство и изумление перед окружающим её миром, при этом её переполняет нежность к драгоценности, именуемой жизнью. Ведь в этой точке, находясь близко к смерти, ты выхватываешь главное, композицию всей жизни. Но долго пребывать здесь нельзя. Надо куда-то двигаться. Иначе возникают такие строки:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: