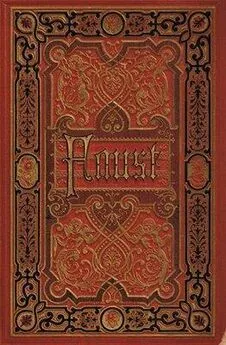

Иоганн Гёте - Фауст

- Название:Фауст

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство художественной литературы

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иоганн Гёте - Фауст краткое содержание

«Фауст».

Жемчужина немецкой драматургии.

Пьеса, не уступающая даже шедеврам Шекспира.

Книга, которую — пусть минимально, пусть хотя бы «цитатно» — знает каждый.

О ее скрытом, глубинном смысле написаны сотни исследований, однако, читая и перечитывая историю доктора Иоганна Фауста и его спутника, демона Мефистофеля, каждый снова и снова будет находить для себя смысл новый — собственный, уникальный и глубоко личный.

Фауст - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3

Этот второй пролог писался в 1797–1798 годах. Закончен в — 1800 году. Как известно, в ответ на замечание Гете, что байроновский «Манфред» является своеобразной переработкой «Фауста» (что, впрочем, нисколько не умаляло в глазах Гете творения английского поэта), задетый этим Байрон сказал, что и «Фауст», в свою очередь, является подражанием великому испанскому поэту-драматургу Кальдерону (1600–1681); что песни Гретхен не что иное, как вольные переложения песен Офелии и Дездемоны (героинь Шекспира в «Гамлете» и «Отелло»); что, наконец, «Пролог на небе» — подражание книге Иова (библия), «этого, быть может, первого драматурга». Гете познакомился с Кальдероном значительно позже, чем взялся за работу над «Фаустом», и едва ли когда-либо находился под влиянием испанского поэта. Монологи и песни Гретхен только очень косвенно восходят к песням и монологам Офелии и Дездемоны. Что же касается книги Иова, то заимствование из нее подтверждено самим Гете: «То, что экспозиция моего “Фауста” имеет некоторое сходство с экспозицией Иова, верно, — сказал Гете своему секретарю Эккерману, обсуждая с ним отзыв Байрона, — но меня за это следует скорее хвалить, чем порицать». Сходство обеих экспозиций (завязок) тем разительнее, что и библейский текст изложен в драматической форме.

4

В пространстве, хором сфер объятом, / Свой голос солнце подает, / Свершая с громовым раскатом / Предписанный круговорот. — В этих стихах, как и в первом акте второй части «Фауста», Гете говорит о гармонии сфер — понятии, заимствованном у древнегреческого философа Пифагора (580–510 гг. до н. э.).

5

Как пресмыкается века / Змея, моя родная тетя. — Змея, в образе которой согласно библейскому мифу сатана искушал праматерь Еву.

6

Сцена до стиха «Любому дождевому червяку» написана в 1774–1775 годах и впоследствии подвергалась лишь незначительной правке. Ею открывался фрагмент «Фауст» 1790 года: конец сцены дописан в 1797–1801 годах и впервые напечатан в издании первой части «Фауста» (1808).

7

Творенье Нострадама взять / Таинственное не забудь. — Нострадам (собственно, Мишель де Нотр Дам, 1503–1566) — лейб-медик французского короля Карла IX, обратил на себя внимание «пророчествами», содержавшимися в его книге «Centuries» (Париж, 1555). Начиная с этих строк и до стиха «Несносный, ограниченный школяр», Гете оперирует мистическими понятиями, почерпнутыми из книги шведского мистика Сведенборга (1688–1772), писателя, весьма модного в конце XVIII века (особенно почитаемого в масонских кругах). Так называемое «учение» Сведенборга в основном сводится к следующему; 1) весь «надземный мир» состоит из множества общающихся друг с другом «объединений духов», которые обитают на земле, на планетах, в воде и в огненной стихии; 2) духи существуют повсюду, но откликаются не всегда и не на всякий призыв; 3) обычно духовидец способен общаться только с духами доступной ему сферы; 4) со всеми «сферами» духов может общаться только человек, достигший высшей степени нравственного совершенства. Никогда не будучи поклонником Сведенборга, Гете не раз выступал против модного увлечения мистикой и спиритизмом; тем не менее эти положения, заимствованные из «учения» Сведенборга, им поэтически используются в ряде сцен его трагедии, где затрагиваются явления так называемого «потустороннего мира». Ремарка: Открывает, книгу и видит знак макрокосма. — Макрокосм — вселенная; по Сведенборгу — весь духовный мир в его совокупности. — Знак макрокосма — шестиконечная звезда.

8

« Мир духов рядом, дверь не на запоре… до слов: Очнись, вот этот мир, войди в него ». — переложенная в стихи цитата из Сведенборга; заря — по Сведенборгу, символ вечно возрождающегося мира.

9

…с тобою схож / Лишь дух, который сам ты познаешь… — В двойном вызове духов и в двойной неудаче, постигшей Фауста, завязка трагедии, решение Фауста добиться знания любыми средствами.

10

Немногих, проникавших в суть вещей… / Сжигали на кострах и распинали… — По мнению молодого Гете, подлинная роль науки всегда прогрессивна, революционна; она основана не на изучении «источников», а на живом, действенном опыте, на активном участии в историческом бытии человечества.

11

Ремарка: Колокольный звон и хоровое пенье. — Последующие хоры мироносиц, ангелов, учеников и т. д. поются не «потусторонними силами», а участниками крестного хода в пасхальную ночь.

12

Гудите там, где набожность жива, / А здесь вы не найдете благочестья. — Как видно из этого стиха, Фауста удерживает от самоубийства не вера в евангельского «спасителя», а чувство единения с ликующим народом и нахлынувшие воспоминания детства; в следующей сцене, в особенности же в конце трагедии, в знаменитом предсмертном монологе, Фауст снова проникается этим чувством единения.

13

Эта сцена в основном написана в 1801 году с использованием нескольких набросков более раннего происхождения.

14

Но от забав простонародья / Держусь я, доктор, в стороне. — В противоположность Фаусту, который только в общении с народом ощущает себя человеком, Вагнер, представитель схоластической науки, обращенной к прошлому, является народоненавистником, отщепенцем.

15

Заметил, черный пес бежит по пашне. — В народной книге о докторе Фаусте также встречается «собака Фауста» по кличке Прехтигиар, меняющая окраску и помогающая своему хозяину во всех его проделках.

16

Сцена, предположительно, написана в 1800 году.

17

«В начале было Слово». — Гете приводит здесь начало первого стиха из евангелия от Иоанна; Гердер, комментируя этот евангельский текст и греческий богословский термин «логос» (слово), пишет (в своих «Комментариях к Новому завету»): «Слово! Но немецкое “слово” не передает того, что выражает это древнее понятие… слово! смысл! воля! дело! деятельная любовь!» Гете в соответствии со своим пониманием бытия, исторического и природного, предпочитает всем этим определениям понятие «дело»: «В начале было Дело — стих гласит».

18

«Ключ Соломона» — мистическая книга, в XVIII веке получившая широкое распространение в масонских кругах.

19

Саламандра, жгись… — Саламандра, Ундина, Сильфида, Кобольд обозначают: первая — стихию огня, вторая — стихию воды, третья — воздух и четвертая — землю.

20

Инкуб — здесь гном, домовой.

21

Начало сцены до стиха «С тех пор как я остыл к познанью…» написано не ранее 1800–1801 годов. Остальное уже входило в состав «Прафауста».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иоганн Гёте - Итальянское путешествие [litres]](/books/1068551/iogann-gete-italyanskoe-puteshestvie-litres.webp)