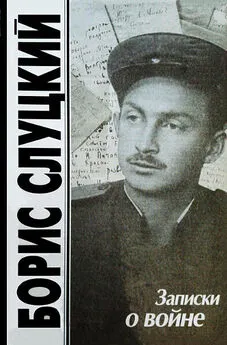

Борис Слуцкий - Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения 1939–1961

- Название:Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения 1939–1961

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:5-280-01614-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Слуцкий - Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения 1939–1961 краткое содержание

Первый том Собрания сочинений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919–1986) открывается разделом «Из ранних стихов», включающим произведения 30-х — начала 50-х годов. Далее представлены стихотворения из книг «Память» (1957), «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), а также стихотворения 1953–1961 гг., не входящие в книги.

Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения 1939–1961 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так что, когда через полгода после этого, в январе 1957 года, на приемной комиссии обсуждалось дело Слуцкого и рекомендации П. Г. Антокольского, Н. Н. Асеева, С. П. Щипачева, как совершенно справедливое, прозвучало резюме рецензии поэта Павла Железнова на произведения абитуриента: «Говорят, что, не войдя еще в Союз писателей, он уже вошел в литературу». Прием происходил тяжело, в два захода, на комиссии звучали голоса, требовавшие подождать до выхода первой книги, разобраться с политическим лицом Слуцкого (по Москве уже начали ходить его стихотворения «Бог» и «Хозяин», и перевранные строчки из них приводил в своем выступлении один из ретивых противников приема Слуцкого в Союз). Тем не менее Слуцкий был принят.

А в конце 1957 года вышла в свет его первая книга «Память».

Творческие поиски и мировоззренческие искания Бориса Слуцкого всегда шли рука об руку. Но как бы ни менялась его строка, а она менялась, хотя многие читатели и критики до сих пор пребывают в уверенности, что стих Слуцкого всегда ровен и неизменен, какой бы саморевизии ни подвергалось его мировосприятие, взгляды на жизнь и на историю, были в его творческом облике некие черты, которые он пронес от ученического стихописания конца 30-х годов до последних строк, написанных в мае 1977 года. Они были зорко увидены и отмечены Ильей Эренбургом, который писал: «Что меня привлекает в стихах Слуцкого? Органичность, жизненность, связь с мыслями и чувствами народа. Он знает словарь, интонации своих современников. Он умеет осознать то, что другие смутно предчувствуют. Он сложен и в то же время прост, непосредственен…» И еще: «Конечно, стих Слуцкого помечен нашим временем, — после Блока, после Маяковского, — но если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы не колеблясь ответил — музу Некрасова. Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России. Да и внешне нет никакого сходства. Но после стихов Блока я, кажется, редко встречал столь отчетливое продолжение гражданской поэзии Некрасова».

Думаю, значение статьи И. Г. Эренбурга в творческой биографии Слуцкого оказалось куда больше привлечения внимания читателей к творчеству поэта, она, скорее всего, и самому поэту, бывшему, несмотря на солидный творческий стаж, еще в начале пути, показала какие-то важные ориентиры, определила, как теперь говорят, приоритеты, помогла вернее и быстрее выбрать нужные направления. Нет спора — поэт, как и всякий организм, развивается по своим законам, и никакой критик не в состоянии тут что-либо переиначить. Но как и всякий организм, он чутко реагирует на условия и обстоятельства, они либо замедляют, либо ускоряют это развитие. Эренбурговская статья была подкормкой, удобрением, ускоряющим рост, укрепляющим корневую систему поэта, поддержкой, повышающей уверенность в себе и в избранной участи.

А поддержка была необходима даже при том твердом характере и той крепкой воле, которая отличала Слуцкого: ведь жестокая, а то и заушательская критика, которой он подвергался, совмещалась и с верными конкретными замечаниями, и важно было не смешать одно с другим. К счастью, Слуцкому в основном удавалось отделять злаки от плевел.

Больше того, полагаю, что не без некоторого влияния щедрого отклика Эренбурга Слуцкий вскоре рискнул отойти от военной темы, которая в основном определяла содержание двух его первых книг и принесла ему читательское признание. Рискнул, вопреки народной пословице, поискать добра от добра.

На самом деле рисковыми были оба пути: и тот, с которого он сошел, и тот, на который он встал. Первый означал самоповторы, эксплуатацию уже найденного стиля и жанра («Скоростных баллад лихой набор!.. В каждой тридцать строчек про войну, про ранения и про бои. Средства выражения — мои») и рано или поздно должен был привести к оскудению разрабатываемой жилы, к размыванию черт творческого лица, к иссяканию таланта. Примеров подобного поведения, а вернее, беспутства, было полным-полно вокруг и около — и среди старших коллег, и даже среди сверстников, начавших печататься раньше. Но он был спокойным и в общем-то беспечальным, этот путь: в конце концов недружественная часть критики и читателей привыкла бы к его прозаизмам, к его резкой и жесткой правде о войне, к его подчеркнутому драматизму, — а до оскудения всего этого могло быть еще и далеко.

Он был спокойным, этот путь, в отличие от иного, ведущего в полную неизвестность и уж во всяком случае поначалу не обещавшего ни скорых побед, ни почестей, ни даже читательского внимания, ибо читатель консервативен и предпочитает встречать под знакомой фамилией привычное, уже как бы закрепленное за ней содержание. Тем не менее Слуцкий стал на этот новый путь, путь поэтического освоения текущей действительности, людей, событий и проблем послевоенной, послесталинской реальности («Как испанцы — к Америке, подплыву к современности…»). Это освоение давалось совсем не просто: какое-то время из-под пера выходили точные, даже мастеровитые стихотворные слепки с фрагментов действительности, в то же время холодноватые, остраненные, словно бы художник существовал отдельно от модели и душевно мало чем с ней связан. Не вдруг давалось поэтическое преображение этой самой реальности. Порой Слуцкому казалось, что и в мирном времени, и в нем самом — в поэте есть что-то не дающее им совместиться, стать друг другу родными и нужными: «Мой квадрат не вписывается в этот круг…»

Сейчас, задним числом, эта ситуация объясняется легко, несложно: поэту драматическому, даже трагическому, каким изначально и всегда был, но каким, возможно, не сразу себя осознал Слуцкий, нужны были и соответствующие темы, соответствующие сюжеты. Найти их, вглядеться в них, отыскать драматические, нервные узлы в будничном течении жизни, вершащейся и вокруг, и рядом, и даже в нем самом, некоторое время Слуцкому мешали, возможно, эйфория неожиданной и громкой известности, славы (ибо не только дружная читательская поддержка, но и злобная ругань критики были славой), возможно, эйфория веры в то, что после XX съезда партии, после разоблачения «культа личности и его последствий», после освобождения из тюрем и лагерей неправедно заключенных и реабилитации (пусть еще частичной, неполной) тех, кто там погиб, после многочисленных иных послаблений, последовавших за смертью Сталина («Эпоха зрелищ кончена, пришла эпоха хлеба. Перекур объявлен у штурмовавших небо. Перемотать портянки присел на час народ, в своих ботинках спящий невесть который год»), страна и народ вернутся на предуказанный Октябрем семнадцатого и Лениным путь, что идеалам и мечтам, внушенным с детства и несомым с детства, все-таки суждено сбыться, осуществиться, воплотиться в живой яви. Эти два восторга, переплетенных между собой, перетекающих один в другой, застили Слуцкому зрение, толкали его на путь стихотворных лозунгов и рецептов («Поэты! Ваше дело — слово. Пишите ясно и толково», «Надо думать, а не улыбаться»), не давали поэту высвободиться и зорко взглянуть окрест.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: