Александр Полежаев - Стихотворения и поэмы

- Название:Стихотворения и поэмы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1987

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Полежаев - Стихотворения и поэмы краткое содержание

По охвату стихотворного наследия видного поэта пушкинской эпохи А. И. Полежаева (1804–1838) настоящее издание приближается к полному собр. стихотворений — за пределами книги осталось несколько малозначительных произведений. Материал в издании распределен по четырем рубрикам (всюду с хронологической последовательностью в расположении произведений): 1) Стихотворения. 2) Поэмы и повести в стихах. 3) Переводы. 4) Приложение. Имеется раздел «Варианты»

Стихотворения и поэмы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

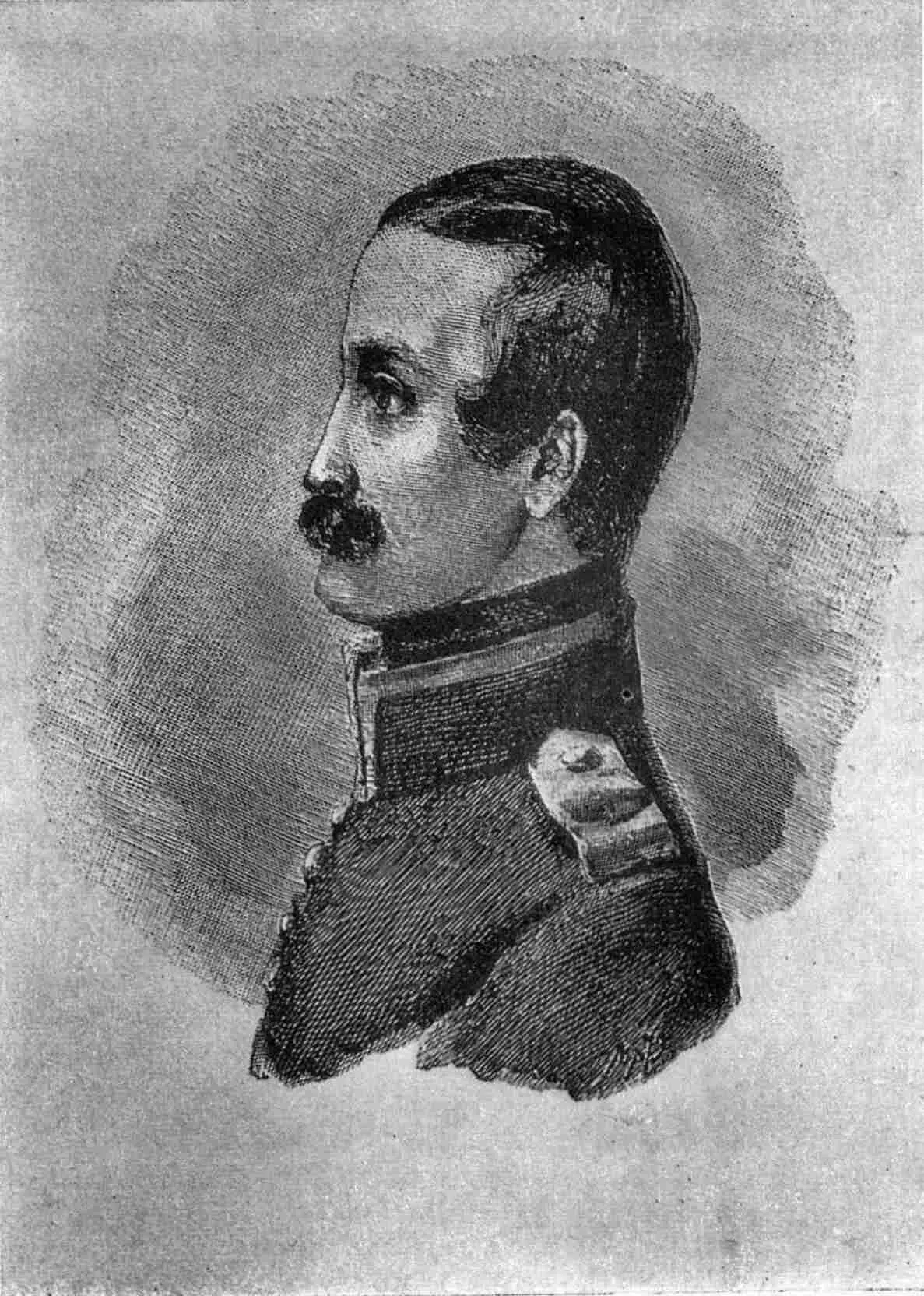

4. Литография неизвестного художника с акварельного портрета В. И. Ленца. 1836 г. Напечатана среди страниц очерка: Макаров К. Н. Воспоминания о Полежаеве В. И. Ленца // «Исторический вестник». 1891, апрель.

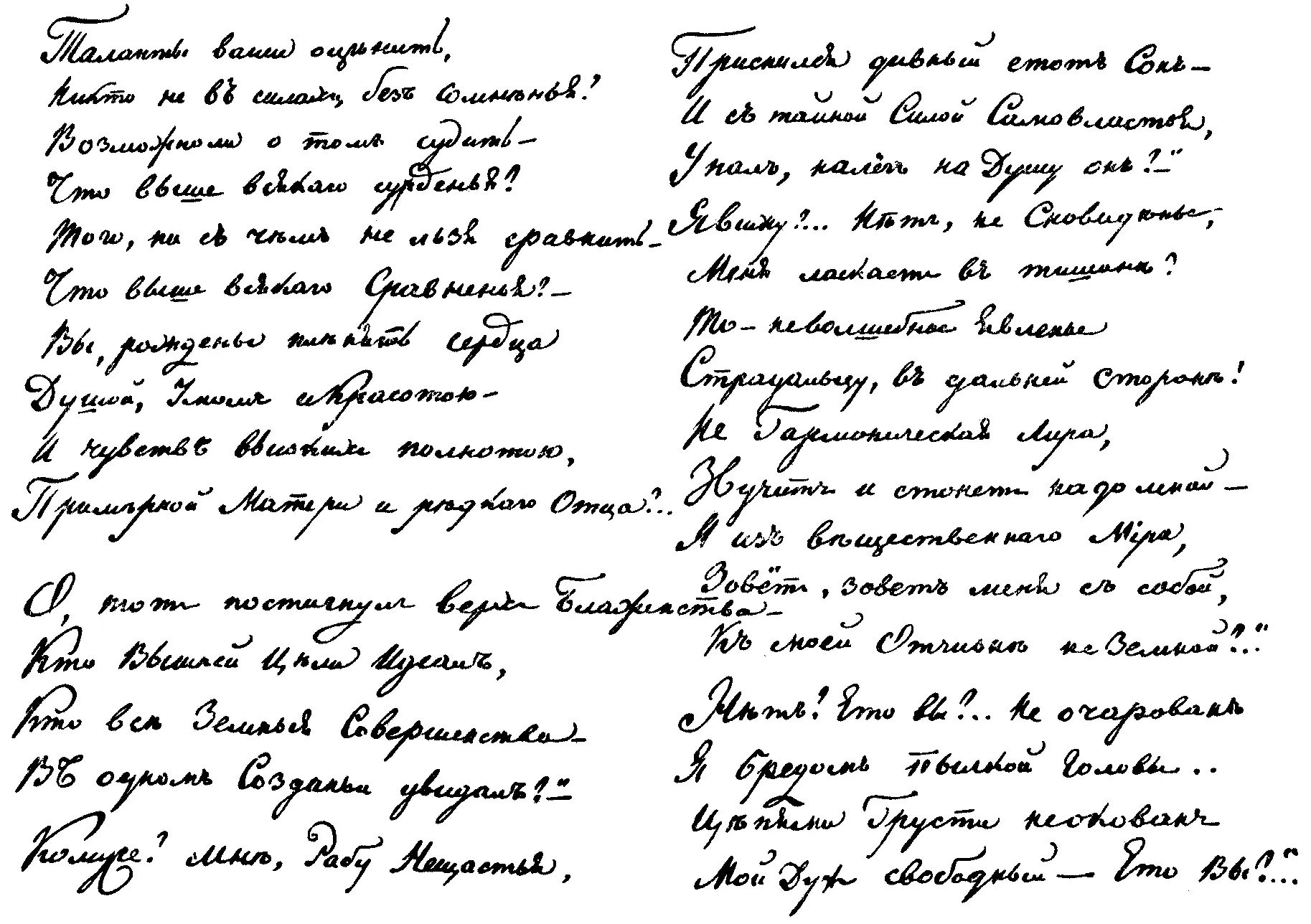

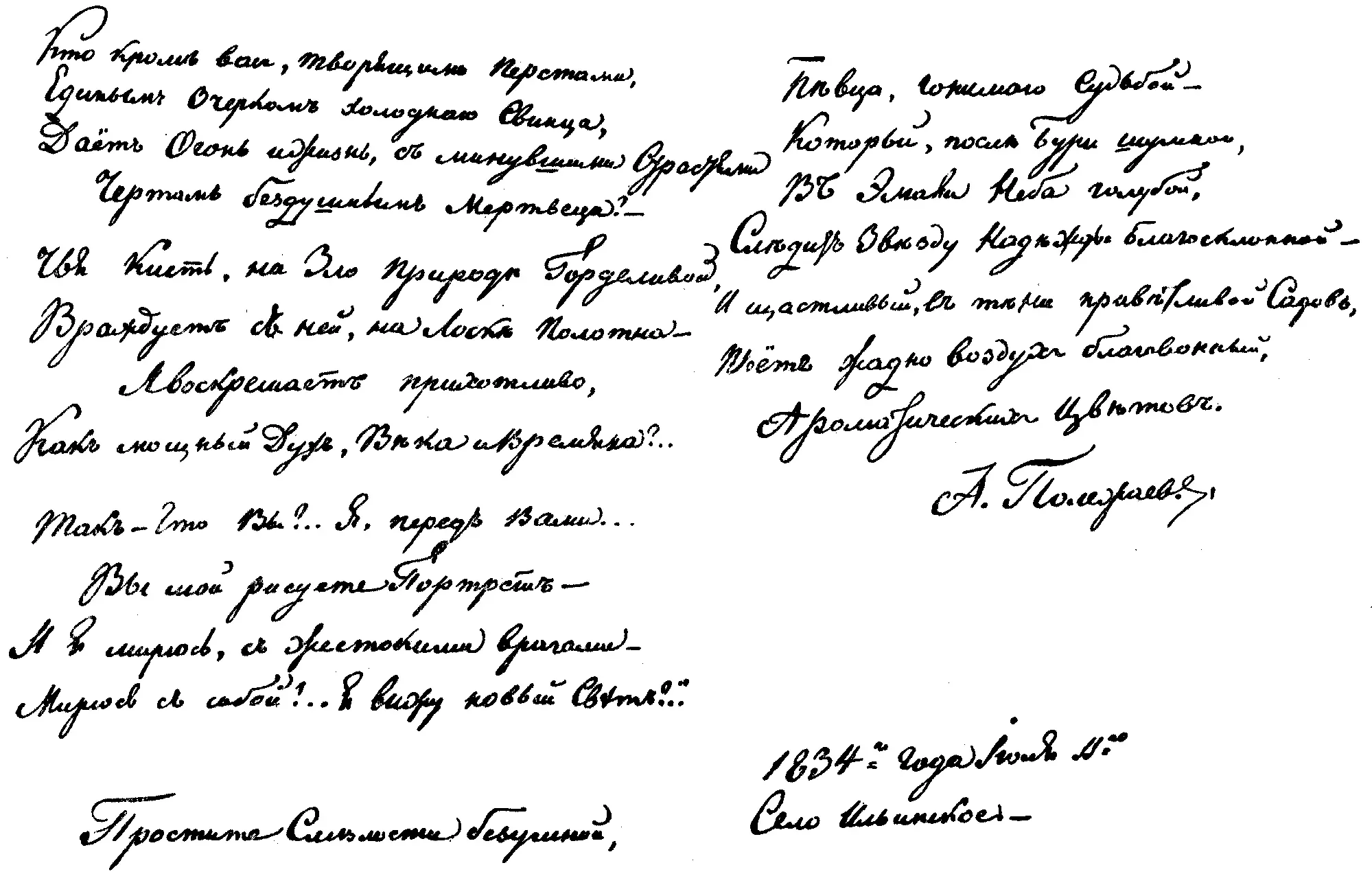

5. Автограф стихотворения «К Е…….. И…….. Б……..й».

6. Акварельный автопортрет Екатерины Ивановны Бибиковой-Раевской, нарисованный в 1830-е г. О Е. И. Бибиковой см. примеч. 61–65.

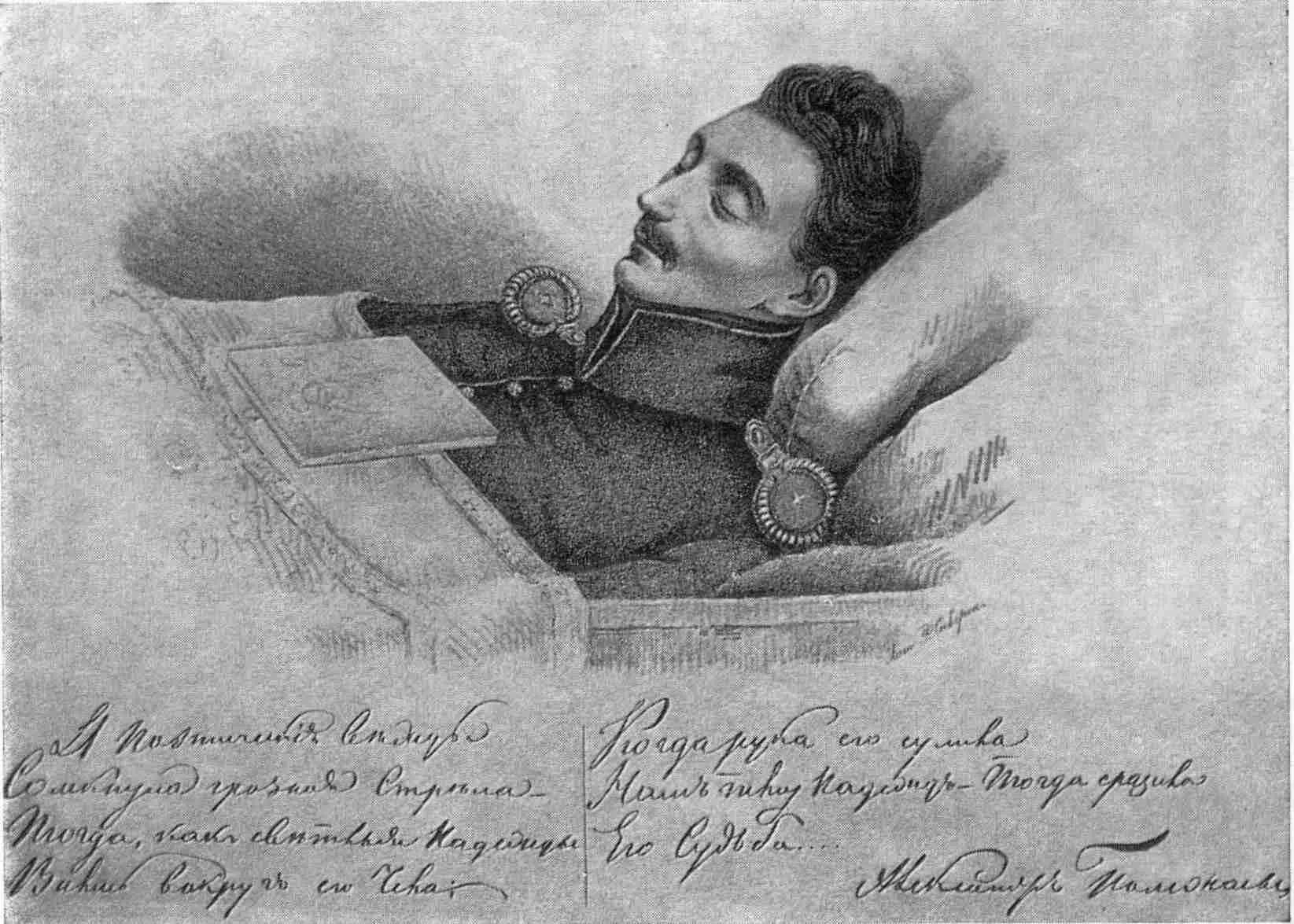

7. Полежаев в гробу. Литография Ф. Сиверса с рисунка неизвестного художника. 1838 г. Издана отдельно в 1838 г. Покойник изображен в офицерском мундире. Внизу литографии — цитата из «Венка на гроб Пушкина» Полежаева (ст. 11–17). См. примеч. 95. (Музей Института русской литературы АН СССР.)

8. Схематическая карта северо-восточного Кавказа, публикуемая в качестве комментария к поэмам «Эрпели» и «Чир-Юрт». На карте обозначены топонимы, упоминаемые в кавказских поэмах и стихотворениях Полежаева.

Сноски

1

Эти и последующие переводы были непосредственным выражением творческой субъективности Полежаева, который мог бы сказать о них, подобно Жуковскому, что «все чужое», взятое им у других поэтов, становилось неотъемлемым достоянием его авторской индивидуальности.

2

Великосветского общества (фр.).

3

Бобров Е. Этюды о Полежаеве // «Варшавские университетские известия». 1913, № 1. С. 30.

4

Цит. по: Баранов В. В. А. И. Полежаев: Биографический очерк // Стихотворения. М.; Л., 1933. С. 70.

5

См.: Баранов В. В. Новое о поэте Полежаеве // «Лит. газета». 1940, 10 июня.

6

Герцен А. И. Былое и думы. Прибавление. А. Полежаев // Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956. Т. 8. С. 166–167. Далее все цитаты из очерка Герцена приводятся по этому изданию.

7

Старушка из степи [Бибикова-Раевская Е. И.] Встреча с Полежаевым // «Рус. архив». 1882. Вып. 6. С. 235.

8

Огарев Η. П. Предисловие [к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1861] // Избр. произв. М., 1956. Т. 2. С. 483.

9

См.: Дьяков В. А. Под сермяжной броней: Новые материалы о военной службе А. И. Полежаева // «Русская литература». 1975, № 2. С. 161.

10

Баранов В. В. А. И. Полежаев. С. 83.

11

Баранов В. В. А. И. Полежаев. С. 90.

12

Огарев Η. П. Указ. соч. С. 482.

13

Об этих подробностях см. примеч. 14.

14

Огарев Η. П. Указ. соч. С. 482.

15

См.: Милюков А. Доброе старое время: Очерки былого. Спб., 1872. С. 207–208.

16

Насонкина Л. И. Московский университет после восстания декабристов. Л., 1972. С. 269.

17

Перечень этих стихотворений см.наст. изд.

18

Дружинин А. В. Стихотворения А. Полежаева // Собр. соч. Спб., 1865. Т. 7. С. 426.

19

Белинский В. Г. <���Стихотворения Полежаева> // Поли. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 128 (курсив в цитате мой. — В. К.-С. ).

20

Белинский В. Г. Указ. соч. С. 132.

21

Сведения о Лозовском см. в примеч. 14.

22

См. об этом примеч. 132.

23

Дружинин А. В. Указ. соч. С. 424.

24

Исключением являются такие стихотворения, как «Демон вдохновения», «Божий суд» и «Пир духов» (перевод из В. Гюго). Здесь сверхъестественные персонажи имеют чисто условное значение. Царство духов в этих стихотворениях очень напоминает человеческое общество, как оно представлялось поэту, — и своей перенаселенностью, и внутренними распрями его обитателей, и их раболепием перед своим властелином. В «Демоне вдохновения» под видом «фантасмагории волшебной» по сути дела обрисован ад земной жизни.

25

Сведения о подготовке к печати этих книг см. в примеч. 106.

26

Лунин М. С. Письмо к Е. С. Луниной (Уваровой) от 1838 г. // Лунин М. С. Соч. и письма / Ред. и примеч. С. Я. Штрайха, Пб., 1923. С. 45. Ахалцых был взят частями русской армии в 1828 г.

27

Полежаева, ненавистника религиозных жрецов всех мастей, тут несколько оправдывает показ уязвимой стороны горского восстания — его религиозный фанатизм, таивший в себе предпосылки военно-теократической государственности, что позднее — уже в эпоху Шамиля — изнутри расшатало идеологическую базу всего движения и способствовало его крушению.

28

Письмо к Π. Н. Ермолову (двоюродному брату А. П. Ермолова) от 25 октября 1826 г. // «Рус. старина». 1898, № 1. С. 186.

29

О принципиальной важности внутреннего членения песен «Чир-Юрта» на фрагменты см. в примеч. 107.

30

Двойное наименование реки — то Сулаком, то Койсу — соответствует двойственной, «оборотнической» роли реки в сюжете произведения.

31

Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 454.

32

Данные об отзвуках конкретных произведений русской одической поэзии в «Эрпели» и «Чир-Юрте» см. в примечаниях к поэмам (№№ 106–107).

33

Подробнее об отказе Полежаева см. примеч. 62.

34

Цит. по: Баранов В. В. А. И. Полежаев. С. 115.

35

Фотокопия портрета воспроизведена на фронтисписе настоящего издания.

36

См. примеч. 65 (к строке «И сколько раз над нежной Элоизой»).

37

О сделанных Полежаевым отступлениях от рассказа Плутарха, проясняющих его трактовку в поэме, см. примеч.109.

38

Белинский В. Г. Указ. соч. С. 159, 137, 160, 149.

39

Белинский цитирует применительно к Полежаеву строки стихотворения Пушкина «Портрет».

40

Ромен Ж. Душа толпы. Л.; М., 1924. С. 78.

41

Почти одновременно с Полежаевым форму лирической исповеди плодотворно осваивал виднейший представитель школы Жуковского Иван Козлов. Несмотря на довольно щеголеватую отделку стихов, личность поэта нашла в них несравненно более суженное и почти однотемное выражение. Качественно иное явление в поэзии конца 1810—1830-х годов — автобиографический герой в стихах Пушкина, Дениса Давыдова, Языкова. Это явно объективированный и типизированный герой, к тому же не претендующий на монопольное положение во всех разделах творчества этих поэтов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: