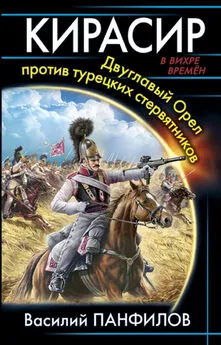

Василий Панфилов - Кирасир. Двуглавый Орёл против турецких стервятников

- Название:Кирасир. Двуглавый Орёл против турецких стервятников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза : Эксмо

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-85783-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Панфилов - Кирасир. Двуглавый Орёл против турецких стервятников краткое содержание

Новый роман от автора бестселлера «Улан. Экстремал из будущего». Заброшенный в «блистательный» XVIII век, наш современник прославит Российскую империю на полях сражений. Теперь он уже не улан – берите выше! Он – командир кирасирского полка, панцирной элиты русской кавалерии, которую всегда бросают в самое пекло.

И впереди у «попаданца» – война с извечным врагом России, хищной Турцией.

Солнце сияет на стальных кирасах и касках. Земля дрожит под копытами тяжелой конницы. Палаш из ножен, кирасир! Во славу русского оружия! Руби стамбульскую нечисть! Круши янычар! Топчи султанское отродье! Даешь Царьград! Двуглавый Орёл рвет в клочья турецкого стервятника.

Кирасир. Двуглавый Орёл против турецких стервятников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 7

Отряды соединились на следующее утро, и пруссаки с нескрываемым облегчением радовались воссоединению. Если егеря ещё дома привыкли действовать небольшими отрядами во вражеских тылах, то пехотинцы знали, что «бог на стороне больших батальонов», и жутко нервничали.

Следующие три дня удавалось уходить от погони, попутно уничтожая мелкие отряды, попадавшиеся на пути. Врагов убили много, но нужно отметить – кадровые части им просто не попадались. Так – всевозможные полупрофессионалы, распространённые в Османской империи.

Впрочем, это никак не умаляло заслуг воинов, особенно если учесть, что полки просто блистательно проявляли себя в сражениях и даже пруссаки-«механизмы» начали немного понимать – что же такое разумная инициатива.

На четвёртый день начались неприятности…

– Сипахи, – выдохнул гонец, – больше тысячи вроде бы.

– Подробней, – нахмурился Померанский.

– Иштван доложил, его люди проследили и подсчитали. Вроде как не меньше восьмисот и не больше тысячи трёхсот, точнее сложно сказать – части разрозненные и ехали бестолково.

Отпустив гонца, Игорь задумался – сипахи… С одной стороны – это превосходные индивидуальные бойцы верхом на прекрасных конях и отменно вооружённые. С другой – это, по сути, аналог дворянского ополчения на Руси, существующего и поныне. То есть, попросту говоря, – о боевой слаженности речи не идёт. Такое вот полупрофессиональное ополчение может быть очень опасным, если действует небольшими отрядами, состоящими из соседей, а так… Так есть шанс.

Карту Молдавии принц помнил наизусть и примерный план действий был составлен мгновенно – засада. А вот привести сипахов в засаду, тут уже работа для Юргена.

– Смотрите, – развернул карту Рюген перед офицерами свиты (они же – просто главные офицеры в его войске), – мы сейчас здесь, турки здесь. Идея засады проста – заманить их туда, где преимущества конницы сведутся к нолю, но так, чтобы это было не слишком очевидно.

Вольгаст ткнул пальцем в несколько наиболее оптимальных точек для засады…

Мозговой штурм был не слишком долгий – офицеры прекрасно знали друг друга, да и возможности подчинённых были известны. Так что совместными усилиями был составлен план – агенты должны были навести на Грифича сипахов, проведя их по нужному маршруту. Самым сложным было не просто составить маршрут, а продумать его таким образом, чтобы сипахи всё равно возвращались к ключевым его точкам и в конечном итоге попадали в огневой «мешок».

«Мешок» подготовили заранее, отправив Михеля, своего главного инженера, с полусотней солдат и тремя десятками казаков. Казаки нужны были не только для охраны, но и как строители – запорожцы, к немалому удивлению попаданца, были славны не столько конницей, сколько пехотой (и пластунами, разумеется), и известны были как сверхдлительными переходами, так и умением возводить укрепления в чистом поле за кратчайший срок.

Пока кашуб занимался инженерными работами, Рюген двое суток выматывал сипахов, выстраивая маршрут таким образом, чтобы конница не смогла их догнать. Задача сложная, всё-таки Молдавия – не Кавказ с его ущельями и не Русь с лесами и болотами. Но справлялись – благодаря натренированности солдат [48] Натренированность солдат – при многодневных переходах конница не имеет особого преимущества перед тренированной пехотой. Среднестатистический дневной переход конницы – НЕ БОЛЕЕ ста километров. И, к слову, – это нормативы XX века, с налаженной службой, с ветеринарами и т. д. Причём – не более трех дней. В норме же – от 40 до 60 км. Здесь же описывается конница, в которой всадники и лошади одеты в доспехи (как и положено сипахам) и, соответственно, просто не могут развить такую скорость.

и, разумеется, – разведке.

Арьергард [49] Арьергард – тыловая охрана, обычно выделяемая при отступлении.

из «Волков», егерей и казаков обычно возглавлял сам Рюген – вперёд вырывались небольшие отряды особо наглых сипахов на отменных конях, так что достаточно большой была вероятность того, что они всё-таки доскачут до арьергарда и вступят с ними в рукопашную схватку. А вот тут-то боец такого класса лишним точно не будет… Была и другая, главная причина такого решения – необходимость «держать руку на пульсе».

Попаданец осознавал, что его стремление заткнуть собой все опасные места – решение не самое грамотное и непременно аукнется… Но он пока не приобрёл горькую, но необходимую привычку полководца – посылать людей на смерть, а не идти туда самому.

– Догоняют, княже, – выдохнул запалённый Тимоня. Грифич только хищно улыбнулся – всё шло по плану. Маршрут полков не зря был проложен таким образом, чтобы пройти через овраг. Овраг вполне проходимый, но – не верхом. Нужно было спешиваться и вести коней в поводу, время от времени помогая им. Точнее говоря – таким неудобным путь стал после небольших землеройных работ.

– Приготовиться, – негромко отдал команду Рюген, и сотня стрелков принялась заряжать ружья [50] Заряжать ружья – порох того времени качеством не отличался, так что даже в походе большая часть стрелков ходила с незаряженными ружьями. Рискованно – да, но слежавшийся или отсыревший порох ещё хуже, такой испорченный заряд выковырять достаточно проблематично.

и подсыпать на полки свежий порох. Показались сипахи, и прозвучала новая команда:

– Паника.

Два десятка солдат тут же принялись визжать как можно громче в стиле «мы все умрём» и изображать «бег на месте». Переигрывали? Разумеется, но и публика неизбалованная…

Около полутора сотен верховых втянулись в овраг, и «паникёры» принялись отстреливаться, заставив турок торопиться, чтобы выйти из-под обстрела. Сделав по два-три выстрела, они отошли к остальным, сидевшим в засаде. Вот сипахи приблизились к «полосе препятствий», раздались громкие, явно ругательные возгласы, и неверные принялись спешиваться.

– Как только дойдут до места, где можно будет сесть верхом, – напомнил аншеф, – бей в передних.

– Ббах! – прогремел залп, затем ещё и ещё. Сделав завал перед выходом из оврага, стрелки рассредоточились, чтобы густой пороховой дым не мешал прицеливаться, и принялись стрелять уже не по команде, а по мере готовности.

– Задних бей! – заорал Грифич увлёкшимся воинам, затеявшим увлекательную охоту за особо «вкусными» целями.

Три минуты спустя в овраге образовался грандиозный завал из человеческих тел и конских туш.

– Трофеи… – тоскливо протянул один из казаков.

– Никшни, – утихомирил его Тимоня, – мозги-то есть? Лезть в эту кашу опасно, да потом тащить самому… Знаешь же, что турчины сами соберут, да пойдут за нами как овцы на бойню.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Панфилов - Трущобы Империй [СИ]](/books/1073021/vasilij-panfilov-truchoby-imperij-si.webp)