Виктор Гюго - Собор Парижской Богоматери. Париж [сборник]

- Название:Собор Парижской Богоматери. Париж [сборник]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-907120-66-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Гюго - Собор Парижской Богоматери. Париж [сборник] краткое содержание

«Он закрыл на ключ свою комнату, чтобы не поддаться искушению выйти на улицу, и вошёл в свой роман, как в тюрьму…», – вспоминала его жена.

Читатели, знавшие об истории уличной танцовщицы цыганки Эсмеральды, влюбленного в нее Квазимодо, звонаря собора Нотр-Дам, священника Фролло и капитана Феба де Шатопера, хотели видеть тот причудливый средневековый Париж, символом которого был Собор Парижской Богоматери. Но этого города больше не было. Собор вот уже много лет пребывал в запустении. Лишь спустя несколько лет после выхода книги Квазимодо все же спас Собор и правительство постановило начать реставрацию главного символа средневекового Парижа.

В формате a4-pdf сохранен издательский макет книги.

Собор Парижской Богоматери. Париж [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такого рода могилы посреди городов не были особенной редкостью в Средние века. Очень часто на какой-нибудь людной улице или среди шумного рынка, кишащего народом, чуть не под ногами лошадей и колесами тележек продавцов, можно было заметить замурованную нору, нечто вроде подвала или колодца, с еле заметным оконцем, заделанным железной решеткой. В такой норе добровольно проводило свой век какое-нибудь человеческое существо, оплакивая большое горе или замаливая тяжкое преступление. В наше время подобное зрелище вызвало бы в каждом улыбку сожаления и множество размышлений, но тогда оно действовало на толпу иначе. Эта ужасная нора, служившая как бы промежуточным звеном между домом и гробом, между городом и кладбищем; этот живой покойник, отрешенный навсегда от всякого общения с живыми людьми; эта жизнь, догорающая во мраке, подобно лампе, в которую больше не подливается масла; этот голос, неустанно твердящий слова молитвы в четырех стенах каменного ящика; это тело, заточенное в склепе, и вечное томление духа в своем двойном заключении – все это тогда не замечалось толпой. В те времена благочестивые люди не рассуждали и не вдавались в подробности, когда речь шла о подвиге благочестия. Они брали факт целиком, высоко чтили подвиг самоотречения, преклонялись пред ним, признавали его святым делом, но не анализировали тех страданий, с которыми был сопряжен этот подвиг для того, кто его выполнял, и не особенно плакали над участью добровольного мученика. Время от времени они приносили ему корку хлеба, заглядывали в окошко, чтобы удостовериться, жив ли он еще, но часто не знали даже имени затворника и едва ли могли сказать, сколько лет тому назад он обрек себя на медленную смерть в своей норе. На расспросы посторонних о живом скелете, похороненном в подвале, соседи просто отвечали, что это затворник или затворница, и больше ничего.

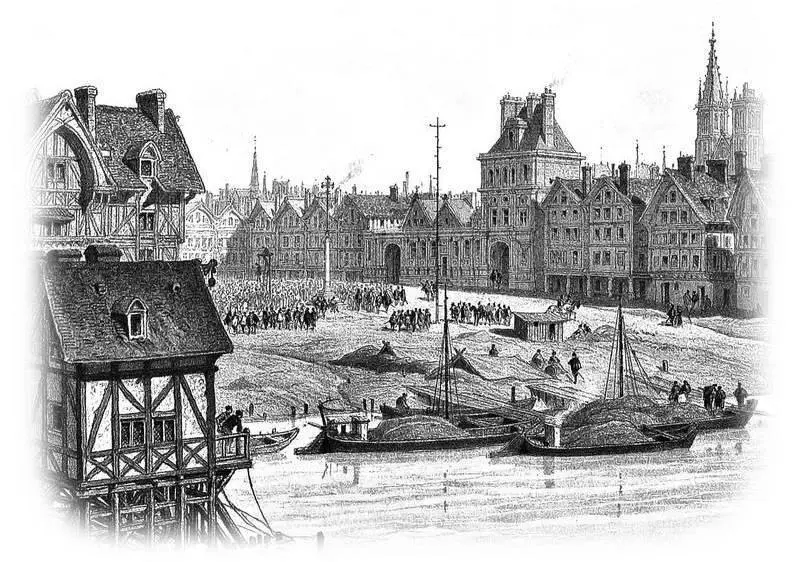

Гревская площадь. Художник – Теодор Хоффбауер. 1800 г.

«Судьба никогда не отворяет одной двери, не захлопнув прежде другой»

(Виктор Гюго)

В те времена на все явления жизни смотрели без всяких мудрствований, без всяких преувеличений, так сказать, простым, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору еще не был изобретен ни для предметов мира вещественного, ни для явлений мира духовного. К тому же случаи подобного добровольного заточения среди шумной жизни городов были делом самым обыкновенным. Немало было таких келий и в Париже, и все они были почти всегда заняты. Да и само духовенство заботилось о том, чтобы кельи не пустовали, так как это было признаком оскудения веры в народе, и если не оказывалось налицо добровольных подвижников, то в эти норы замуровывали прокаженных. Кроме кельи на Гревской площади другая такая же келья была на Монфоконе, третья находилась близ кладбища «Невинных душ», а четвертая – не помню, где именно, кажется, в стене особняка Клишон. Несколько таких же убежищ было разбросано в разных других местах. Предания о них сохранились до наших дней, хотя сами здания, в которых они были устроены, уже давно не существуют. В квартале Университета тоже были такие же места добровольного заточения. На горе Святой Женевьевы какой-то средневековый Иов целых тридцать лет распевал все семь покаянных псалмов, сидя на гноище, в каком-то колодце. Окончив седьмой псалом, он тотчас же начинал опять первый. Особенно громко он пел по ночам – magna voce per umbras [80] Громким голосом во тьме ( лат. ).

. Еще в наши дни любителю, посещающему улицу Говорящего колодца на горе Святой Женевьевы, мерещится голос этого певца.

Но возвратимся к келье Роландовой башни. В затворницах, желавших занять эту келью, редко бывал недостаток, поэтому она почти не пустовала, а если это и случалось, то ненадолго, самое большее на год, на два. Немало женщин оплакивало в ней своих погибших родных, возлюбленных, детей или свои прегрешения. Парижские сплетники, вмешивающиеся во все, даже и в то, чего им не следовало бы и касаться, утверждали, что менее всего в этой келье перебывало вдов.

По обычаю той эпохи, латинская надпись, вырезанная на стене, указывала грамотному прохожему на благочестивое назначение кельи. Вообще вплоть до середины шестнадцатого столетия еще сохранился обычай пояснять значение зданий коротеньким изречением над его входом. Так, например, во Франции и теперь можно прочесть над калиткой тюрьмы в Турвильском замке надпись: «Sileto et spera» [81] «Молчи и надейся» ( лат. ).

. В Ирландии, на щите, которым украшены главные ворота замка Фортескью, мы читаем: «Forte scutum, salus ducum» [82] «Крепкий щит – спасение вождей» ( лат. ).

. В Англии, над главным входом гостеприимного замка графов Каупер, видим надпись: «Tuum est» [83] «Это твое» ( лат. ).

. И это понятно: ведь в те времена каждое здание выражало собой какую-нибудь мысль.

Так как замурованная келья Роландовой башни не имела двери, то над ее окном были вырезаны крупными романскими буквами следующие два слова: «Tu ora» [84] «Ты молись» ( лат. ).

.

Народ, здравый смысл которого не любит останавливаться на разных тонкостях и который не стесняется переделкой слов Ludovico Magno в «ворота Сен-Дени», прозвал этот темный, мрачный и сырой склеп «Крысиной норой» – «Trou aux rats». Название это если и не так величественно, зато гораздо образнее.

III. Рассказ о маисовой лепешке

В то время, к которому относится наш рассказ, келья Роландовой башни была занята. Если читатель полюбопытствует узнать, кем именно, пусть прислушается к беседе трех почтенных кумушек, которые как раз в ту минуту, когда мы остановили внимание читателя на «Крысиной норе», шли в ее сторону, пробираясь от Шатлэ вдоль реки к Гревской площади.

Две из этих кумушек были одеты так, как подобало настоящим парижским гражданкам. Их тонкие белые шейные косынки, юбки из полосатой, красной с голубым, шерстяной ткани, белые чулки с цветными вышитыми стрелками, красиво облегавшие ноги, желтые кожаные башмаки с квадратными вырезами и черными подошвами, а главное – их головные уборы наподобие рога из блестящей сетки, с которой спускалось множество лент и кружев, – указывали на их принадлежность к разряду богатых купчих, занимающих среднее положение между теми, которых лакеи называют просто женщинами, и теми, которых они величают дамами. На них не было ни золотых колец, ни крестов, но сразу заметно было, что они отказывают себе в удовольствии щеголять такими украшениями вовсе не из бедности, а просто из боязни штрафа. Спутница этих купчих была одета приблизительно так же, как они, но во всем ее наряде и в манерах было что-то, изобличавшее в ней провинциалку. При одном взгляде на ее слишком высоко подтянутый пояс можно было понять, что она очень недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку со складками, банты на башмаках, юбку с поперечными, а не с продольными полосами и множество других отступлений от хорошего вкуса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Виктор Гюго - Собор Парижской Богоматери. Париж [сборник]](/books/1068816/viktor-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri-parizh-sbo.webp)