Елена Стрельникова - Химия. Узнавай химию, читая классику. С комментарием химика

- Название:Химия. Узнавай химию, читая классику. С комментарием химика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-982412-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Стрельникова - Химия. Узнавай химию, читая классику. С комментарием химика краткое содержание

Надеемся, что такой необычный ракурс чтения поможет любителям естественных наук заинтересоваться произведениями художественной литературы, а «гуманитариям» привить любовь к химии.

Для среднего школьного возраста.

Химия. Узнавай химию, читая классику. С комментарием химика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

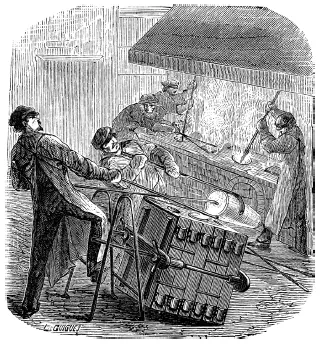

Для отливки чугунного изделия требуется форма, в которую заливают жидкий чугун. В книге В.П, Беляева рассказывается, как происходит литье «на плацу» – в разовые песчаные формы, изготовленные вручную с помощью деревянных моделей. Формовочная смесь, основной компонент которой песок с добавлением глины, помещается в ящик без дна – опоку. В фабрично-заводском училище, в котором учился Василь Манджура, использовали деревянные опоки, а в современном литейном производстве они чугунные или стальные. В формовочной смеси должен образоваться отпечаток модели, в который будет заливаться чугун, а стенки опоки должны удерживать полученную форму. В фабрично-заводском училище были деревянные модели, которые после формовки надо вынимать из опоки. Это сложный процесс, во время которого форма может быть легко повреждена. Для точного литья сложных изделий, например ювелирных, используют одноразовые модели из легкоплавкого материала (воска, парафина, стеарина), которые можно удалить из формы, расплавив. А еще модель можно изготовить из пенопласта (вспененного полистирола). Такую модель не надо удалять из формы, при заливке расплавленного металла она сгорает, освобождая место для металла.

Формы, которыми пользовались в литейном цеху фабрично-заводского училища, изготавливались так: на деревянную плиту устанавливают нижнюю часть опоки (деревянный ящик без дна), внутри которой помещают половину разборной модели будущей отливки. Поверхность модели присыпают мелким сухим песком, что бы она легче отделялась от формы (с той же целью форму для выпечки кекса хозяйки присыпают панировкой). Затем пустоты между стенками опоки и моделью набивают формовочной смесью до самого края. Сверху кладут еще одну деревянную доску и переворачивают опоку «вверх ногами». Доску, которая теперь оказалась сверху, убирают. На нижнюю часть модели кладут верхнюю часть, подгоняя их друг к другу, а на нижнюю часть опоки помещают верхнюю часть, после чего набивают ее формовочной смесью.

При формовке нужно не забыть про литник (В.П. Беляев называет его не совсем правильно «летник») – воронку для заливки чугуна, модель которой размещают в верхней части опоки. Чтобы дать выход газам из формы, заполняемой металлом, в опоке формируются цилиндрические отверстия – выпоры (или выпары). По подъему столбика металла в выпоре можно судить о заполнении формы. После извлечения отливки из формы чугунные столбики на месте литника и выпоров отламывают или отпиливают. Кроме того, для увеличения газопроницаемости формы смесь в опоке прокалывают длинной стальной спицей – душником. После установки литниковой системы верхнюю часть опоки аккуратно поднимают и переворачивают на 180°. Это половина литейной формы. Из нижней опоки извлекают модель. Полученный отпечаток модели в песке – это нижняя часть формы. Если в изделии должна быть внутренняя полость, в форму помещают изготовленный из формовочной смеси стержень, повторяющий рельеф предполагаемого отверстия. Такие стержни называются шишками. Разместив шишки в форме, ее внутреннюю поверхность выравнивают, сметают лишний песок, а затем верхнюю часть опоки размещают на нижнюю часть. Форма готова к литью.

Как углежоги живинку ловили

(из книги П.П. Бажова «Живинка в деле»)

Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было.

Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.

На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, – как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

По работе Тимоха вовсе емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.

Он, этот Тимоха, – то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась, – придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:

– В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровня стали отговаривать:

– Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает.

– На лесовала – две зимы, на сплавщика – две весны, на старателя – два лета, на рудобоя – год, на фабричное дело – годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцем колупайся.

Старики, понятно, смеются:

– Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.

Тимохе неймется.

– На всякое, – кричит, – дерево влезу и за вершинку подержусь.

Старики еще хотели его урезонить:

– Вершинка, дескать, мера не надежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают – одна ниже, другая выше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: