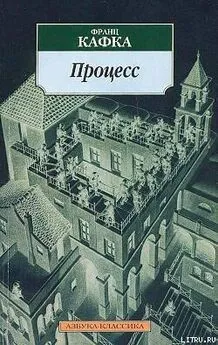

Франц Кафка - Процесс / восстановленный по рукописям /

- Название:Процесс / восстановленный по рукописям /

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-352-00533

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Кафка - Процесс / восстановленный по рукописям / краткое содержание

Процесс / восстановленный по рукописям / - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Неверное восприятие места действия касается не только того, что одна квартира перепутана с другой или пражский собор принят за миланский: речь идет об ином пространстве действия, о «чудовищном мире», который «теснится» в голове писателя. «Но как мне освободиться от него и освободить его, не разорвав. И все же лучше тысячу раз разорвать, чем хранить или похоронить его в себе. Для того я и живу на свете, это мне совершенно ясно». Романная реальность у Кафки показана из перспективы пристального взгляда автора, направленного на оцепеневшего героя, перед которым мир вдруг меняет свое обличье, становится иным, и эта инаковость должна быть донесена до читателя, который не только цепенеет при виде оцепеневшего героя, но и способен к сопереживанию метаморфоз повествовательного сознания, к наблюдению за наблюдателем. «Роман — это я, мои истории — это я», — писал Франц Кафка, и речь для него шла не только и не столько о «внешних» историях, сколько о «внутренней сновидческой жизни», донести которую до читателя было его намерением.

Мир романа Кафки, вне всякого сомнения, уникален и неповторим. История Йозефа К., вовлеченного в загадочный процесс и проживающего последний год своей жизни внутри то ли сна, то ли кошмара наяву, необычна уже в силу своей гипотетической неопределенности, неясности, изложенной максимально буднично и прозаично. Ни судьи, ни закон, которым они руководствуются, ни система моральных ценностей и социальных установлений, на которые этот закон опирается, не обозначены даже намеком. И все же суд этот обладает абсолютной властью, поглощает обвиняемого целиком, почти полностью выключает его из прежних форм жизнедеятельности. Не в меньшей мере рассказанный Кафкой мир поглощает читателя, пытающегося проникнуть в смысл разворачивающейся перед ним истории и обнаружить в прозрачно-призрачном слое романного повествования контексты и источники, связывающие автора с современной ему культурой и с художественной традицией.

Кафка кардинально порывает с каноном романа XIX столетия и, как может показаться, с романной традицией вообще: эпическое измерение в его больших произведениях совершенно отсутствует. Начало и конец романа «Процесс» образуют жесткую рамку: в день своего тридцатилетия герой узнает о том, что арестован и находится под судом, хотя никакого дурного поступка или злодеяния за собой не знает, а накануне тридцать первого дня рождения к Йозефу К. в дом приходят два палача, которые уводят его за город, в заброшенную каменоломню, и там убивают. При этом сюжетные линии «Процесса», протянувшиеся между двумя крайними точками, лишены отчетливой взаимосвязи, не сплетены друг с другом и не образуют определенного сюжетного рисунка, не создают более или менее отчетливой картины мира, в котором существовали бы персонажи произведения — с их узнаваемыми и исторически верифицируемыми привычками, правилами поведения, бытом, социальным контекстом.

Известно, что эпическая перспектива повествования связана с определенной объективацией видения мира — за счет ведения рассказа безличным и всеведущим повествователем или создания полиперспективной картины мира, увиденного глазами многих рассказчиков (этой манерой безупречно владел Флобер). Казалось бы, роман Кафки более близок к той относительно новой традиции, которая в европейской литературе конца XIX — начала XX в. только-только складывается, — к лирико-писхологическому роману («Нильс Люне» Йенса Петера Якобсена, «Записки Мальте Лауридса Бригге» Райнера Марии Рильке), в котором перспектива повествования резко ограничена субъективным видением центрального (и порой единственного) героя, его внутренними реакциями на окружающую среду и осмыслением собственных ощущений и представлений.

Однако и в этом контексте романная формула Кафки крайне своеобразна: в набросках к роману «Процесс» он пробует было форму повествования от первого лица, но вскоре от нее отказывается, и рассказчик помещается в некоей промежуточной зоне. С одной стороны, повествование ведется от третьего лица, однако рассказчик и его знание о мире жестко ограничиваются перспективой главного героя: мы узнаем только о тех событиях, встречах, беседах, непосредственным участником которых является Йозеф К. Повествователь не допускает никакого самостоятельного комментирования, исключает какую-либо ретроспекцию, ничего не сообщая ни о прошлом героя, ни о предшествующих процессу событиях. С другой стороны, внутренний мир Йозефа К. предстает в некоторой остраненной перспективе, лишен какой-либо миметически-психологической основы: Кафка далек от того, чтобы показать некие субъективные, личностные переживания героя, его психологическое «я», — глубина проникновения в «душу» героя минимальна. Перед нами — «безжизненный обитатель целой эпохи», «homo absurdus» [41] См. об антипсихологизме в литературе XX в.: Саррот Н Тропизмы. Эра подозрения. М., 2000. С. 145 и далее.

, как именует героя Кафки Натали Саррот.

Существуют ли литературные источники, к которым обращается Кафка при создании «Процесса»? Насколько роман австрийского писателя «интертекстуален», как свойственно это современной ему западной прозе в ее классических образцах (Марсель Пруст, Томас Манн, Джеймс Джойс), виртуозной в обращении с предшествующим культурным материалом? Казалось бы, роман «Процесс» исключает подобного рода «цитатность» и «продуктивную рецепцию»: сюжет его параболически прост и прозрачен, но одновременно, как это присуще параболе, туманно-загадочен и алогичен. Герой подчеркнуто антиинтеллектуален (не глуп, нет, но лишен каких бы то ни было культурных интересов, механически сконцентрирован на интересах своей профессии — служба в банке — и арефлексивен, лишен внутренней аллюзивности, склонности к сопоставлению собственных жизненных коллизий с некоторым литературным или мифологическим материалом). И все же книга Кафки не «выпадает» из литературного поля, обнаруживая «кровное родство» [42] В письме к Фелице Бауэр (2.09.13) Кафка называет Грильпарцера, Достоевского, Флобера и Клейста своими «кровными родственниками».

с рядом художественных и мифологических текстов, создающих немаловажный субстрат «Процесса», вплетающих его в «живую целостность всего поэтического, что было создано во все времена» [43] Элиот Т. С. Назначение поэзии / Пер. А. Зверева. Киев; Москва, 1997. С. 162.

.

Одним из важных источников романа, вернее, его своеобразной мифологической матрицей считают библейскую «Книгу Иова», к которой австрийский писатель обращался неоднократно. В этом направлении интерпретировал «Процесс» Макс Брод, помещая Кафку в контекст иудаистской религиозно-философской традиции [44] Брод М. О Франце Кафке / Е. Кибардиной. СПб., 2000. С. 199-213.

. Притчеобразная структура библейского повествования, «вложенная» в оболочку частной истории Йозефа К., заведомо задает рассказываемой истории неопределенность: вина Иова заключается в его «самоправедности» [45] «Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды» (Иов. 33:9), — утверждает Иов. И герой Кафки «попадает под арест», «не сделав ничего дурного».

, она столь же непостижима и невыявлена, как и вина Йозефа К. Романное повествование выстраивается не как «отражение» частной истории, не как миметическое воспроизведение определенной человеческой судьбы, а как ее «порождение» из некоей пресуществующей модели, как конструирование, причем в основании этой генеративной структуры лежит не только и не столько эмпирический социально-биографический опыт автора, а его интеллектуальная биография.

Интервал:

Закладка:

![Франц Кафка - Три романа: [Замок, Процесс, Америка]](/books/1098553/franc-kafka-tri-romana-zamok-process-amerika.webp)