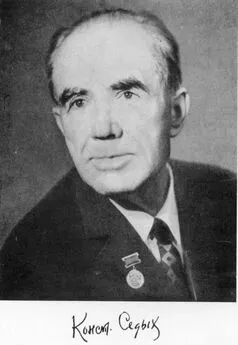

Константин Седых - Даурия

- Название:Даурия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Посылторг»

- Год:1993

- Город:Екатеринбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Седых - Даурия краткое содержание

Даурия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– Поживем – увидим, – сказал Семен и, не прощаясь, поехал прочь.

– Сволочь! – прошипел ему вдогонку Каргин. С ожесточением ударив нагайкой коня, поскакал он в станицу.

Привезенная Семеном новость резко разделила мунгаловцев на два лагеря. Старики и богатые казаки почти поголовно стояли за казачество и люто злобствовали на тех, кто, не спросившись их, отказался от казачьего звания. Но беднота встретила это известие без всякого огорчения.

– Давно пора, – говорили они, – казачество нам – лишнее ярмо на шее. Проживем и без него.

Продолжалось это недолго. Вскоре после Пасхи заявилась в Мунгаловский делегация от крестьян деревни Мостовки. Делегацию возглавляли рослый старик с доходившей до пояса белой, как лебединое крыло, бородой и однорукий солдат-инвалид с двумя Георгиевскими крестами на поношенной гимнастерке.

По их просьбе собрались мунгаловцы на сходку, самую многолюдную за все время существования поселка. Пришли на нее даже такие дряхлые старики, как Андрей Григорьевич. Все догадывались, что приехали мостовцы неспроста.

Первым на сходке выступил белобородый мостовский старик. Не спеша, ласковым стариковским голосом сообщил он собравшимся:

– Приехали мы к вам, соседи, с большим делом. Надо бы и разрешить его по-соседски. Сами вы знаете, какая у нас теснота. Теленка и того некуда выпустить. Сдавили нас со всех сторон казачьи покосы и пашни. Живем мы от этого, не в пример вам, худо. При старом царском прижиме мирились мы с этим, хоть и плакали. А теперь больше терпеть оно не к чему. От своего казацкого звания, дай вам Бог здоровья, вы отказались и порешили быть такими же крестьянами, как и мы.

– От казачества мы не отказывались, это нас без нас оженили, – перебил его хриплым басом Платон Волокитин, и многие поддержали его.

Старик дал им вволю накричаться и все так же неторопливо досказал, зачем пожаловала делегация:

– Приехали мы к вам, граждане, с покорнейшей просьбой. Просим мы вас поделиться с нами землей. Все, что было у вас за Ильдиканским хребтом, пусть уж будет теперь нашим. Хлебушко-то еще посейте нынче, раз у вас там пары заготовлены. А вот траву в Хавронье разрешите уж нам скосить.

– Вишь ты чего захотел, мужицкая морда! А этого не видал! – заорал Иннокентий Кустов, поднося к стариковскому носу узловатый кулак. И следом за Иннокентием набросились на мостовцев с насмешками и руганью все кому было не лень. Даже беднота, которая никогда не косила сена в пади Хавронье, не хотела слышать о том, чтобы лишиться ее. Свои сенокосные наделы там продавала она не без выгоды тем же мостовцам.

– Вот как, значит, вы понимаете равноправие-то! – закричал тогда молчавший до этого солдат-инвалид. – Не хотите добром, так силой заставим отдать нам лишнюю землю. Вас в России горсть, а крестьян – целый ворох.

– Кишка тонка силой-то взять! – снова загорланили мунгаловцы, стиснув со всех сторон делегатов. – Не пробовали наших нагаек, так попробуете! Жаловаться мы на вас не поедем, а сами расправу наведем…

– Убирайся-ка ты, жернов, пока я тебя не тюкнул! – замахнулся на инвалида огромным кулачищем Платон Волокитин.

– А этого не нюхал! – проворно выхватил солдат из кармана своих суконных штанов бутылочную гранату. – Только пошевели меня, так я и тебя и всю вашу сходку в рай отправлю.

Платон и другие наседавшие на мостовцев казаки испуганно отпрянули в стороны.

– Прочь с дороги, старорежимцы проклятые! – рявкнул тогда солдат на стоявших в дверях казаков и скомандовал своим: – Пошли отсюда, деды. У этих сволочей зимой снегу не выпросишь, а вы хотели, чтобы они вам землю отдали. С боем мы ее у них возьмем, из горла вырвем!..

Когда делегаты благополучно выбрались со сходки и уехали, Каргин сказал мунгаловцам:

– Вот оно, братцы, что значит казачьего звания-то лишиться. А ведь это еще только начало. Сегодня у нас еще просят землю-то, а завтра силком отберут, если не постоим за себя. В Чите решали без нас какие-то подставные станичники. А мы должны заявить здесь в один голос, что мы за казачество, за наши завоеванные отцами и дедами права и привилегии.

И после его выступления сходка почти единодушно вынесла постановление о том, что мунгаловцы требуют восстановления казачьего звания, требуют созвать в Чите новый, более правомочный съезд из представителей всех станиц и казаков-фронтовиков, чтобы пересмотреть вопрос о казачестве.

То, что происходило в те дни в Мунгаловском, происходило по всей Орловской станице, по всему Забайкалью. Казачьи сходки под влиянием кулацкой верхушки и реакционного офицерства выносили сотни постановлений, протестующих против решений областного съезда трудящихся.

И в августе в Чите состоялся казачий съезд, в котором участвовали и прибывшие на него тайком от своих полковых комитетов казачьи офицеры с Западного и Кавказского фронтов. Этот съезд постановил сохранить в Забайкалье казачество.

IX

Когда в октябре 1917 года было свергнуто Временное правительство, большевистские организации в Забайкалье оказались слишком слабыми и не сумели взять власть в свои руки. В Чите к власти пришел меньшевистско-эсеровский народный Совет.

Рабочая Красная гвардия, созданная большевиками в Чите-Первой и на Черновских копях, готовилась разогнать народный Совет. Но в это время в Читу вернулся с фронта Первый Читинский казачий полк. Монархически настроенные казаки разоружили красногвардейские части.

Только в феврале 1918 года, когда пришли в Забайкалье Первый Аргунский и другие революционные казачьи полки, в Чите и во всем Забайкалье была установлена Советская власть.

В Орловской организовался станичный совдеп, во главе которого стал фронтовик Кушаверов, а в Мунгаловском вместо поселкового атамана был выбран председатель.

Вскоре после этого в поселок начали возвращаться фронтовики. Последними в первый день масленицы вернулись казаки с турецкого фронта, служившие во Втором Аргунском полку.

День разметнулся погожий, солнечный. Потеплело белесое небо. По-весеннему круглые, плыли в нем облака. За воротами поскотины, утаптывая хрусткий снег, толпился пеший и конный люд, галочьим выводком галдели по городьбе казачата. Под сопкой-коврижкой белели опушенные кухтой низкорослые тальники. По желто-бурому зимнику вели к тальникам бегунцов под войлочными попонами.

Бежал рыжий, со звездой на лбу жеребчик Герасима Косых против юркой, мышиного цвета кобылицы, приведенной богачом-старовером из станицы Донинской. Молва о кобылице давно ходила по всей округе. Вид у нее был самый никудышный – ни роста, ни стати. Под свалявшейся шерстью отчетливо проступала гармошка ребер, на короткой шее торчала сухая потупленная голова. Но резвости была кобылица отменной. В прошлом году на прииске Тайном она прошла две версты, приведя на хвосте тонкого статного жеребца-полукровку, купленного арендатором прииска у знаменитого коннозаводчика на юге России. Были потом и другие бега. И всегда неизменно первой прилетала она к мете под оглушительные завывания зрителей. Добрым, многообещающим бегунцом слыл и ее соперник. Бегали на жеребчике мало, но всегда удачно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Константин Седов - Клоуны водного цирка [СИ]](/books/1077007/konstantin-sedov-klouny-vodnogo-cirka-si.webp)

![Константин Седов - Лес проснулся [СИ. Оптимизированная обложка]](/books/1079349/konstantin-sedov-les-prosnulsya-si-optimizirovann.webp)