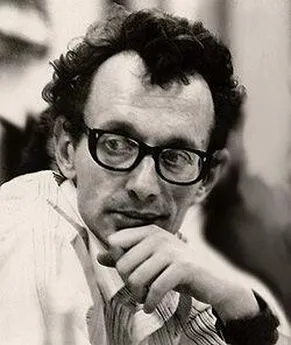

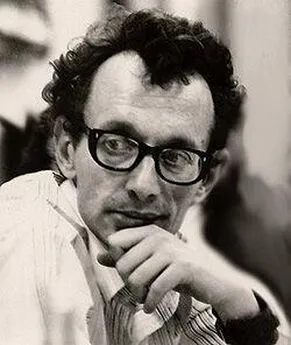

Георгий Полонский - Мемуары

- Название:Мемуары

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Полонский - Мемуары краткое содержание

Мемуары - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мой друг размышлял об этом в такой же камере, положив руки поверх казенного одеяла, и вертухай в неслышных валенках инспектировал его через глазок. Двенадцать лет тюрьмы, этапов, лагерей и ссылки отчеканили другу моему особую философию. Она не решает вопроса о том, что первично - материя или дух, яйцо или курица. Философия эта вообще не трогает проблем, которыми обычно занимаются, лишь плотно покушавши. Она исходит из того факта, что плотно покушать удается не всегда и что теплый гальюн не всегда рядышком. Она может пригодиться людям, у которых иногда болят зубы, а иногда кружится голова.

Счастливчиков она не третирует, - просто не помышляет им пригодиться! И отказывается рассматривать как слабаков и аутсайдеров всех, кто ездит не на "крутых" иномарках, кто отдыхает не во Флориде и не на Канарах; дело в том, что ей многое известно о легкости перескоков из категории удачников в другую. Так что служит она всем, пожалуй, кроме снобов. В основном - людям, которые, собираясь в дорогу, кладут в чемодан туалетные принадлежности, тапочки, бритву, белье, аспирин - и только потом томик Эдгара По или Ивлина Во, а никак не наоборот. Я прошу читателя быть точным: вам не нужно облегчать багаж за счет облюбованной книги, - важно лишь не выпендриваться. Это специально оговорено в философии моего друга.

Вот разве что сочинения "чистых" романтиков и творцов законченных "систем" брать с собою не стоит. И еще - профессиональных политиков труды. Если же вы не хотите с ними расстаться - значит, вы едете не в ту сторону.

2.

Ах, эта самоуверенность моего друга, эта запальчивая категоричность тех потсулатов, которые он вывел сам! Никогда не забуду его единоборства с Хемингуэем. Рискуя быть придавленным его авторитетом, этой тяжеленной плитой, которую подпирали в то время все интеллигенты СССР, мой друг одиноко и мужественно не любил Хэмингуэя. Впрочем, не книги его - не мог он не ощущать силы "Фиесты" или "Старика и моря", - а не любил культа этого, моды этой. И расстреливал эту мишень не из главного калибра, а дробью юмора, иронии, подначки. Чтобы чувствительно было не самому бородачу, никогда о том не узнавшему, а нашим литературным мальчикам, охмуренным "мускулатурой стиля" и теорией "айсберга".

- Неохота мне нырять, - говорил мой друг, - и ощупывать подводную часть этого "айсберга"! Это отнимает кучу времени, и потом, я не так хорошо плаваю…

И открывалась "Капитанская дочка", чтобы засвидетельствовать: глубины там никак не меньше, с лаконизмом ничуть не хуже… А что лучше тебе, читатель, - когда жемчуг прямо в тексте или когда принуждают нырять за ним, ничего не гарантируя? А если жаждешь все-таки "погружения", возьми вот чеховского "Архиерея" или "Дом с мезонином", или "Врагов" - ведь обратно не вынырнешь!

Подтекст - любил и уважал, стало быть. А от "теории айсберга" оставлял рожки да ножки. Как же так? Я запутаюсь, если рискну сейчас растолковывать это противоречие… На объективную, впрочем, правоту в искусстве, всех одинаково устраивающую, он не претендовал; старался заразить правотой субъективной, факультативной, для чужих необязательной - и преуспевал в этом!

Такие вел мой друг семинары у себя на Красносельской улице, в однокомнатной квартире, где ЖЭК приветстовал его грубо крашенным красным полом.

Изыскания стилистические были на этих семинарах подсобны: важнее было понять и договориться - кто и почему великий для России писатель. Не заморочила ли себя интеллигенция, повесившая в каждом доме в красном углу портрет бородача в грубом свистере? Бородач был тогда жив и строго следил за тем, чтобы боевых быков резали "не как- нибудь, а в строгих правилах искусства". Немыслимая все- таки забота для великого по российским меркам писателя, ей же ей! Слишком многострадальная страна.

Если б к тому времени явился уже "Иван Денисович", тут и спорить было бы не о чем. Но он еще не вышел из рязанского своего укрытия; в тот год старшеклассники одной из тамошних школ еще узнавали от его автора астрономию. И никто из них не догадывался, какие новые звезды их учитель властен зажечь, а какие потушить старается, показывая миру, что свет их - лживый и кровожадный…

3.

Каким это чудом среди выходцев из ГУЛАГа встречались нам редкостно светлые люди? Ведь зацитирован уже вывод В.Т.Шаламова, едва ли не лучше всех знавшего сей предмет: там обретался отрицательный, сугубо и только отрицательный опыт. Откуда же свет? Автор же "Архипелага" внес серьезные полемические коррективы в этот вывод. Может, мой друг и мог бы вмешаться в спор таких людей по такому вопросу, но он, а не я.

Я только рискну догадку высказать насчет источника света.

Память, даже груженая шаламовским опытом, - это ведь не душа, они никак не синонимы. Первая диктовала страшные "Колымские рассказы", вторая - стихи о природе и о себе самой, о душе, стихи, чурающиеся даже обмолвки про ГУЛАГ. В том-то и дело, видимо, что душа не тара, не контейнер, не транспортное средство, не емкость. Иначе с ней никаких особых загадок не было бы: чем нагрузили, то и везет, и всякие толки про суверенность и уникальность души можно было бы пресечь с большевистской прямотой: буржуазный, мол, индивидуализм и субъективный идеализм!

Души множества людей, нескольких поколений, от каждодневного страха проституируя или спиваясь, мало-помалу драгоценную свою суверенность утратили, допустили ее угаснуть в бескислородной среде. Исключение составляли особо ценные души.

Камил Икрамов, например, свою не подставил лагерному опыту наподобие тары! Память - дело другое, память он имел надежную, хранившую столько лиц, эпизодов, сюжетов, деталей, что хватило бы на объемистую книгу о тех 12-ти годах, - только ему не ее хотелось писать, не в ней он видел свою жизненную задачу. А вообще - мог бы! И та книга была бы совсем непохожа ни на "Колымские рассказы", ни на "Записки из Мертвого дома". Пласт воспоминаний, которым Камил пользовался активно, - состоял чаще всего из… смешного. Да, это был бы ГУЛАГ - скажу условно - глазами Аверченкии или Жванецкого!

Конечно, и через юмористику устных Камиловых рассказов просвечивал ужас, но никогда он не был самоцелью. Ужас надлежало по его понятиям теснить, не давать ему того простора и главенства, на какие он с успехом претендовал в той жизни. Сама эта установка на остранение, на смех в аду была, видимо, спасательным кругом и волей к свободе. В юморе - и еще в разговорах о "высоком" - душа сохраняла суверенность.

Здесь много общего с Пьером Безуховым, которого Камил вообще напоминал чем-то смутно, но неотвязно. Здесь и сейчас я имею в виду каратаевские главы, посвященные плену Пьера:

"Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления."

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: