Жюль Жанен - Мертвый осел и гильотинированная женщина

- Название:Мертвый осел и гильотинированная женщина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ладомир, Наука

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-86218-227-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жюль Жанен - Мертвый осел и гильотинированная женщина краткое содержание

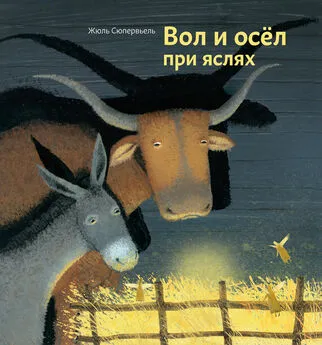

Сюжет романа «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829) французского писателя Жюля Жанена (1804—1874) составляет трагическая любовная история: юная героиня, которая впервые появляется на страницах книги невинной красавицей, весело скачущей на грациозном ослике по весенним лужайкам, постепенно развращается, опускается на городское дно, совершает преступление и умирает на гильотине; ее осел находит смерть на живодерне, а влюбленный герой, пережив тяжелую душевную драму, утрачивает все жизненные иллюзии.

Роман был необычайно популярен в России пушкинской поры. Публикуется в современном переводе.

Мертвый осел и гильотинированная женщина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Французская романтическая проза оставила столь крупные имена, как Шатобриан, Б. Констан, мадам де Сталь, А. де Виньи, П. Мериме, Ш. Нодье, А. де Мюссе, А. Дюма, наконец, Жорж Санд и Виктор Гюго — имена, хорошо известные широкому читателю во всем мире и доныне пользующиеся заслуженной популярностью. Но грунт ее составляли менее значительные фигуры, писатели второго ранга, чье творчество в совокупности определяло лицо литературной эпохи не меньше, чем творчество корифеев. Именно к таким писателям принадлежал и автор «Мертвого осла…». Сам Жанен не претендовал на звание первоклассного мастера и позднее, с присущей ему иронией, заявил, что вполне «удовольствуется тем, что будет помещен в первом ряду второстепенных писателей» [74] Jules Janin et son temps. Op. cit. P. 137.

.

Литература второго ряда подхватила и усвоила художественные принципы и достижения романтической школы: пристальное внимание к личности, ощущение движения истории и причастности к ней человека, повышенную эмоциональность, культ чувства, воображения, внутренней свободы художника. Она приняла новые жанры, в том числе традицию «исповедального романа» (идущего от «Рене», 1805, Шатобриана), где изображалась духовная драма личности на историческом переломе; она на все лады варьировала, не без влияния Байрона, образ «романтического героя» — одинокого бунтаря и отщепенца, охваченного бурными страстями либо разочарованного и снедаемого эгоизмом. Широкое распространение получили все исторические жанры — поэзия, драма, а главное, роман, особенно после 1816 года, когда во Франции стали известны произведения Вальтера Скотта, послужившие для него образцом. Пробужденное революцией чувство историзма вызывало понятный интерес к прошлому, к его быту и нравам, к живописному «местному колориту» далеких эпох, ко всякого рода экзотике. Вместе с тем исторический маскарад служил вместилищем современных чувств и настроений. Юный Виктор Гюго уже в 1823 году, разбирая роман Вальтера Скотта «Квентин Дорвард», сетовал на то, что английскому писателю в качестве пружины действия недостает «страсти», которая должна лечь в основу французского исторического романа [75] Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. М., 1956. Т. 14. С. 50—51.

.

Но истинным литературным открытием для французской прозы начала XIX века сделался «готический», или «черный», роман — жанр, который произвел настоящий фурор среди читающей публики, вошел в моду на четыре десятилетия и породил целую литературную ветвь «неистового романтизма».

Рационалистическая традиция классицизма и Просвещения XVIII века оказалась прерванной, героическая страница национальной истории перевернулась, складывающаяся новая буржуазная повседневность претила романтикам своей прозаичностью. В 1820-е годы они ответили на нее взрывом лиризма и фантазии, потоком произведений, в которых реальная действительность представала в романтически «зашифрованном», порой и фантасмагорическом виде. Такая литература строилась на сгущенном драматизме, пугающих образах, стремилась дать читателям острые ощущения. Из книги в книгу, независимо от ее художественной значительности, переходил постоянный набор тем, ситуаций, персонажей, сюжетов, литературных приемов, составлявших костяк «черного» жанра: экстравагантность, гипербола, роковые тайны; постоянно рисовались кошмары и ужасы, кровавые преступления; в средневековых замках, в глухих лесах бродили призраки; страшные злодеи преследовали невинных красавиц. На страницах второстепенных сочинений замелькали колдуны, чудовища, вампиры, мертвецы, встающие из могил, всякого рода дьявольщина и чудеса.

Архетипом этого жанра были английские «готические» романы, появившиеся к концу XVIII века как реакция на просветительскую рассудочность. Лучшие из них переводились на французский язык и получили широкую известность: «Замок Отранто» (1764) Хореса Уолпола; «Удольфские тайны» (1794) и «Итальянец» (1797) Анны Радклиф; «Монах» (1796) Мэтью Грегори Льюиса; позднее «Франкенштейн» (1821) Мэри Шелли. В 1830 годы к этому прибавилось влияние фантастических произведений немца Э. Т. А. Гофмана (таких, как «Эликсиры сатаны», 1815—1816).

Первые французские «черные» романы родились в канун революции, но особенно вошли они в моду в период Реставрации. Попав на французскую национальную почву, «черный» роман впитал впечатления от недавних событий революционной эпохи и кровопролитных наполеоновских войн. В пристрастии к жестоким сюжетам и сценам французские авторы превзошли иноземные образцы, в их книгах общим местом стало изображение темниц, эшафотов, казней, палачей.

Среди множества забытых французских «черных» романов в истории литературы сохранилось все же несколько названий: «Влюбленный дьявол» (1772) Жака Казота, «Селина, или Дитя тайны» (1799) Гийома Дюкре-Дюмениля, «Отшельник» (1821) виконта д’Арленкура и некоторые другие. Сценическим вариантом «черного» романа стали мелодрамы таких авторов, как Виктор Дюканж или Феликс Пиа.

В 1820-е годы мода на «черный» роман втянула в свою орбиту столь больших писателей, как Бальзак и Гюго. Молодой Бальзак, прежде чем найти свой самостоятельный путь в литературе, за десять лет опубликовал под псевдонимами более десятка типичных «черных» романов: «Наследница замка Бираг» (1822); «Колдун» (1822); «Аннета и преступник, или Пират Арго» (1824); «Ван-Хлор» (1825), и так далее, со всем арсеналом «готики». А первыми прозаическими опытами Гюго были вполне «черные» романы «Ган Исландец» (1823) и «Бюг Жаргаль» (1826). Правда, оба великих писателя впоследствии отреклись от этих юношеских произведений: Гюго назвал их слишком экстравагантными, а Бальзак даже окрестил «литературной пачкотней» и уверял, что сочинял их только «ради денег». Однако это не совсем справедливо; эти романы — не литературные поделки, в них местами уже видна рука будущих больших мастеров, а элементы «черного» романа, разумеется, творчески переосмысленные, нетрудно обнаружить и в зрелой прозе Гюго, и в «Человеческой комедии».

Современные французские исследователи говорят о целой «неистовой культуре, ставшей своего рода преддверием фантастики новейшего времени» [76] Baronian J.-В. Panorama de la littérature fantastique de langue française. Bruxelles, 1978. P. 51—52.

, и справедливо связывают ее возникновение не просто с влиянием английских литературных образцов, а с особенностями французской исторической действительности начала XIX века: «Ничто так не подходило обществу, обескровленному Революцией и войнами Империи», как эти романы.

Связь «черного» жанра с духовным состоянием французского общества эпохи романтизма уловили уже проницательные умы того времени. Так, маркиз де Сад, чье собственное творчество близко соприкасалось с этим жанром, писал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: