Г. Осипов - Общество знания: Переход к инновационному развитию России

- Название:Общество знания: Переход к инновационному развитию России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛИБРОКОМ

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Осипов - Общество знания: Переход к инновационному развитию России краткое содержание

Выздоровление, укрепление и подъем отечественной науки, образования, массовой культуры мышления — условие перехода России на инновационный путь развития, а точнее — условие самого существования России.

В настоящий момент эта идея оформилась как строительство так называемого общества знания. По своей глубине и масштабу это проблема цивилизационного порядка. Она предполагает изменения во всей системе жизнеустройства страны и народа — создание новой многомерной ткани общественных отношений, нового языка и нового типа рациональности. В настоящей, второй книге проводится инвентаризация того «строительного материала», который реально имеется в России для создания современного «общества знания». Какой должна быть доктрина следующего этапа этого проекта? Речь уже идет о том, чтобы строить новую образовательную, научную, инновационную систему, поскольку восстановление прежних советских структур невозможно — изменился культурно-исторический тип человека нынешней России. Строить «общество знания» придется из обломков того, что осталось, но уже в соответствии с новой обстановкой. Сборка структур нового «общества знания» рассматривается в книге исходя из чрезвычайных задач и угроз, стоящих перед Россией, и новых познавательных и информационных технологий — с учетом уроков, полученных во время кризиса последних 25 лет. Эта задача обдумывается и обсуждается большим числом квалифицированных и ответственных людей. Согласно выводу авторов, их сообщество, пока еще рыхлое и не связанное общей методологией и организацией, уже составляет кадровый костяк той системы, которую предстоит построить.

Книга предназначена научным работникам, преподавателям и студентам, а также всем, кто обдумывает опыт новейшей истории России и ее будущее.

Общество знания: Переход к инновационному развитию России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что же касается советской программы создания ядерного оружия, то с конца 80-х годов версия о том, что главный вклад в его разработку сделала разведка, раздобывшая американские секреты, стала чуть ли не официальной. Почему столь значительная часть интеллигенции восприняла ее с радостью? Даже если бы это было так, какова природа этой радости? Почему хотелось верить журналистам, а не специалистам, которые ответственно и без экзальтации изложили ход событий? Вклад разведки был важным и полезным, он позволил сэкономить силы и время, сократив число проверяемых альтернатив, но он не был решающим. В отношении термоядерного оружия этот вклад даже не был существенным — концепция советских физиков была оригинальной и более удачной, чем у американских. Руководитель работы академик Ю. Б. Харитон прямо заявил в газете «Известия» (8 дек. 1992 г.): «Полученные нашими разведчиками данные о работе в США по водородной бомбе оказались бесполезными» [58].

Во время перестройки значительная часть ученых приняла в ней активное участие в качестве авторитетных и уважаемых ораторов, взявших на себя функцию подрыва легитимности советского строя. На основании массовых социологических опросов 1989-1990 гг. Ю. Левада писал: «Носителями радикально-перестроечных идей, ведущих к установлению рыночных отношений, являются по преимуществу представители молодой технической и инженерно-экономической интеллигенции, студенчество, молодые работники аппарата и работники науки и культуры» [73]. 75

Эта установка научной интеллигенции с точки зрения ее социальных интересов была иррациональной, поскольку было почти очевидно, что ликвидация советского государства сразу сделает ненужной огромную систему «державной» науки. Поэтому уже первые шаги по реформированию науки вызвали «расщепление сознания» ученых. Будучи поначалу, в большинстве своем, сторонниками перехода к рынку, они даже не допускали мысли, что законы рыночной экономики могут коснуться лично их . О закрытии крупных НИИ в 1992 г. персоналу объявляли за два месяца. Но поведение сотрудников было иррационально — они не могли в это поверить. Они не искали нового места работы, приходили, как обычно, в лаборатории и продолжали ставшие бессмысленными эксперименты.

Прежде чем дать краткое фактологическое изложение развития кризиса 90-х годов, надо напомнить те постулаты, которые были положены в основу доктрины реформирования науки. Эта доктрина вырабатывалась в 1991 году и вызвала резкую критику в среде специалистов по науковедению из числа «консерваторов». Прежде всего, возражение вызывал утопический и радикальный подход к преобразованию науки как одной из несущих конструкций советского государства. По сути, ее предполагалось не реформировать , а подвергнуть революционной трансформации, как и другие институциональные матрицы советского строя (колхозную систему, армию, промышленность и т. д.).

В 1990-1991 гг. в верхушке власти и в команде ее советников господствовало мнение, что смена политической системы и приватизация промышленности приведут к формированию гражданского общества, которое примет от государства многие из его функций. Считалось, что сразу произойдет самопроизвольное превращение науки государственной в науку гражданского общества. Эти расчеты подкреплялись высокой активностью самого научного сообщества как одной из движущих сил реформы. Исходя из этого главной стратегией управления наукой в 1992-1998 гг. стало невмешательство в процессы «самоорганизации» ( разгосударствление ).

Доктрина реформы, исходящая из идеи «разгосударствления» и передачи главных сфер деятельности государства под стихийный контроль рынка, оказалась несостоятельной в целом, но особенно в отношении науки и техники. Ни отечественный, ни иностранный капитал в России не смогли заменить государство как главный источник средств и главного «заказчика» НИОКР. Реформаторы исходили из постулата, согласно которому в России за короткий срок (1992-1993 гг.) произойдет становление мощного частного сектора, который приступит к научно-технической модернизации хозяйства и возьмет на свое содержание огромную научную систему России. Эти надежды были совершенно утопическими и противоречили всему тому, что было известно о природе научной деятельности, природе частного капитала и особенностях связи науки с государством в России. Радикальный уход государства из сферы науки не мог не поставить ее на грань гибели. Огромная по масштабам и сложнейшая по структуре научно-техническая система России, созданная за 300 лет державным государством, была оставлена почти без средств и без социальной поддержки.

В 1992 г. большое число научных работников остались без работы. Их ситуация по сравнению с другими секторами экономики оказалась наиболее тяжелой. По данным Московской биржи труда, потребность в ученых составила в тот год лишь 1,3 % от числа уволенных. Почти 100 претендентов на одну вакансию [68].

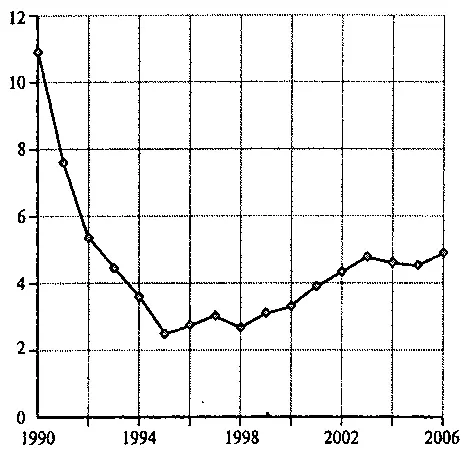

Ассигнования на гражданскую науку за 1990-1995 гг. снизились в 4,4 раза. С учетом того, что безотлагательно требовалось финансировать поддержание материально-технической инфраструктуры науки (здания, энергия, коммунальные услуги), затраты на собственно продуктивную исследовательскую работу сократились примерно в 10 раз. Пока большого роста ассигнований не наблюдается (рис. 10).

Рис. 10. Внутренние затраты на исследования и разработки в РФ, млрд руб. в постоянных ценах 1989 г.

Еще больше снизились расходы на обновление наиболее динамичной части основных фондов науки — приборов и оборудования. Если в середине 80-х годов на покупку оборудования расходовалось 11-12 % ассигнований на науку, то в 1996 г. — 2,7 %, а в 2006 г. 6,6 %. Таким образом, расходы на оборудование сократились в 15-20 раз. Коэффициент обновления основных фондов в отрасли «Наука и научное обслуживание» в 1998 г. составил лишь 1,7 % по сравнению с 10,5 % в 1991 г. В 2002-2004 гг этот коэффициент составлял 0,9-1 %. 76План государственных инвестиций на строительство объектов науки не был выполнен ни разу.

Ни разу не была выполнена 4%-я «норма» выделения средств из государственного бюджета, заданная Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». В 2004 г. объем бюджетных расходов на гражданскую науку составил 0,28 % валового внутреннего продукта и 1,76 % расходной части федерального бюджета, в 2006 г: он вырос до 0,36 % ВВП и 2,27 % федерального бюджета. Все внутренние затраты на исследования и разработки составляли в 1995 г. 0,85%, а в 2006 г. 1,08% ВВП.

Министерство науки и часть научного сообщества возлагали надежды на помощь иностранных фондов, которые стали давать российским ученым гранты или даже просто оказывать небольшую материальную помощь. Гранты были очень малы и, как отмечали многие, имели целью «скупить идеи по дешевке». Большие затраты времени на оформление отрывали людей о работы. Главным негативным эффектом ученые считали то, что гранты побуждали к изменению тематики исследований, так что фронт работ не только сужался но и видоизменялся в самых неожиданных направлениях, в основном, в сторону более мелких и прикладных задач за счет принципиально новых и стратегических исследований. Уже в 1994 г. надежды на фонды иссякли. Опрос научных работников показал, что 2/3 респондентов выразили негативное отношение к зарубежной помощи российской науке. 32,2 % ответили «Она больше выгодна Западу, чем нам», 22,3 % — «Она является замаскированной формой эксплуатации России»; 13,9 % — «Сам факт такой помощи постыден и унизителен» [68].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: