Г. Осипов - Общество знания: Переход к инновационному развитию России

- Название:Общество знания: Переход к инновационному развитию России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛИБРОКОМ

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Осипов - Общество знания: Переход к инновационному развитию России краткое содержание

Выздоровление, укрепление и подъем отечественной науки, образования, массовой культуры мышления — условие перехода России на инновационный путь развития, а точнее — условие самого существования России.

В настоящий момент эта идея оформилась как строительство так называемого общества знания. По своей глубине и масштабу это проблема цивилизационного порядка. Она предполагает изменения во всей системе жизнеустройства страны и народа — создание новой многомерной ткани общественных отношений, нового языка и нового типа рациональности. В настоящей, второй книге проводится инвентаризация того «строительного материала», который реально имеется в России для создания современного «общества знания». Какой должна быть доктрина следующего этапа этого проекта? Речь уже идет о том, чтобы строить новую образовательную, научную, инновационную систему, поскольку восстановление прежних советских структур невозможно — изменился культурно-исторический тип человека нынешней России. Строить «общество знания» придется из обломков того, что осталось, но уже в соответствии с новой обстановкой. Сборка структур нового «общества знания» рассматривается в книге исходя из чрезвычайных задач и угроз, стоящих перед Россией, и новых познавательных и информационных технологий — с учетом уроков, полученных во время кризиса последних 25 лет. Эта задача обдумывается и обсуждается большим числом квалифицированных и ответственных людей. Согласно выводу авторов, их сообщество, пока еще рыхлое и не связанное общей методологией и организацией, уже составляет кадровый костяк той системы, которую предстоит построить.

Книга предназначена научным работникам, преподавателям и студентам, а также всем, кто обдумывает опыт новейшей истории России и ее будущее.

Общество знания: Переход к инновационному развитию России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Причина была вовсе не в отсутствии средств для сохранения науки. Разрушенная первой мировой войной и революцией Россия имела гораздо меньше средств, чем в 90-е годы, для поддержки науки. Но в 1918-1919 гг., в разгар гражданской войны было открыто 33 крупных научных института, ставших затем ядром советской научной системы. В 1920 г. в Саратове собрался научный съезд, на котором Н. И. Вавилов сделал свой известный доклад — и в том же году этот доклад был издан отдельной книгой. А в 90-е годы нередко научные суда вели лов рыбы, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, закрывались научные издательства. В то же время создавались огромные состояния, города наполнялись роскошными импортными автомобилями. На этом фоне сведение дела к экономическим трудностям выглядит неубедительно.

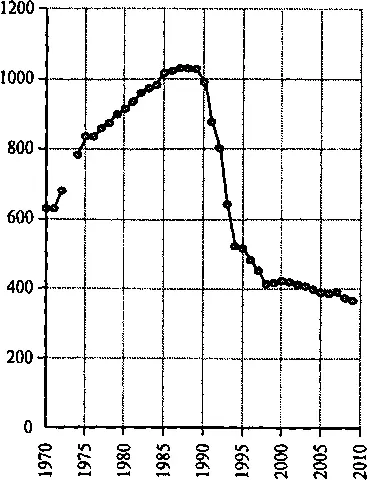

Самой главной утратой стала потеря большой части кадрового потенциала российской науки. К 1999 г. по сравнению с 1991 г. численность научных работников в РФ уменьшилась в 2,6 раза. Динамика этой численности приведена на рис. 11.

Рис. 11. Численность научных работников (исследователей) в РСФСР и РФ, тыс. чел

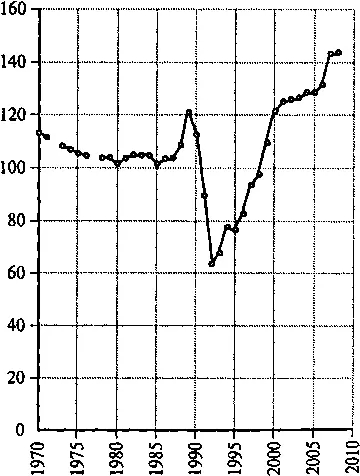

Работа в науке на много лет стала относиться к категории низкооплачиваемых — в 1991-1998 гг. она была ниже средней зарплаты по всему народному хозяйству в целом. Ученым показали их место, зато теперь они должны быть благодарны. В августе 1992 г. средняя зарплата научных сотрудников Академии наук составляла 4 тыс. руб. в месяц (около 20 долл.). Это означает, что в семье из трех человек, где кормильцем является научный работник, вся его зарплата, истраченная только на покупку продуктов питания, не обеспечивала и 1/3 официально установленного физиологического минимума . Это тот минимум, который, как было объявлено, «человек может выдержать без серьезных физиологических нарушений не более трех месяцев».

Динамика зарплаты в этой отрасли приведена на рис. 12.

Рис. 12. Средняя зарплата в отрасли «Наука и научное обслуживание» в РСФСР и РФ, в % от средней зарплаты по экономике в целом

Журнал «Известия Американского математического общества», призывая американских математиков делать пожертвования для спасения советской математической школы, называл причину вполне однозначно: «Политическая смута последних лет в Восточной Европе поставила на грань катастрофы научные и математические исследования в бывшем Советском Союзе… Советский Союз обладал исключительно сильными традициями в математических науках, с блистательными научными достижениями и крупным вкладом в математическое образование. В настоящее время возникла угроза полной гибели этого сообщества…» [7]. 82

Кризис научной системы сопровождался резким изменением статуса науки в обществе. В советское время наука была гордостью народа и пользовалась уважением в массовом сознании. В обществе не было ни антиинтеллектуальных, ни антинаучных настроений. Общий культурный кризис и подрыв рационального мышления разрушили систему координат, в которых люди оценивали отечественную науку. Достаточно было запустить по СМИ поток совершенно бездоказательных утверждений о «неэффективности» науки, и общество бросило ее на произвол судьбы, равнодушно наблюдая за ее уничтожением. Никаких рациональных оснований для такой позиции не было, просто в массовом сознании были утрачены инструменты, чтобы увидеть сложную структуру социальных функций отечественной науки, тем более в условиях кризиса. Вместо науки в картине реальности образовалось пустое место, и вопрос о его ценности просто не имел смысла. Надо признать, что и сама научная интеллигенция в своем понимании происходящего недалеко ушла от массового сознания.

В 2002-2004 гг. в шкале престижности профессий в США наука занимала первое место («член Конгресса» — 7 место, «топ-менеджер» — 11, «юрист» — 12, «банкир» — 15 место). В Китае — второе место после врача. В России ученые занимали в те годы 8-е место после юристов, бизнесменов, политиков. В США 80 % опрошенных были бы рады, если сын или дочь захочет стать ученым, а в России рады были бы только 32 % [10].

Таблица 6

Тиражи научно-популярных и реферативных журналов

В 90-е годы наука была фактически отстранена от просветительской деятельности, которая раньше позволяла ей поддерживать непрерывный контакт с большей частью населения и быть постоянно «на виду». Телевидение перестало производить и транслировать отечественные научно-популярные программы, закупая их за рубежом, ученые перестали появляться на экране в дебатах на общие темы (да и дебаты эти были прекращены или превращены в шоу). Резко сократился выпуск научно-популярной литературы, которая имела раньше массового и постоянного читателя (в 1981 году ее выпуск в СССР составил 2451 наименование общим тиражом 83,2 млн экземпляров). В таблице 6 показано, как изменились тиражи самых популярных журналов.

Важным проявлением кризисе российского «общества знания» стала активизация в 90-е годы антинаучных течений. Тот факт, что государство встало на их сторону в столкновении с наукой, повергло научное сообщество в шок, от которого оно так и не смогло оправиться.

Главным инструментом обскурантизма и средством разрушения рационального сознания стали в РФ СМИ, особенно телевидение. По сообщению агентства «Росбалт» (ноябрь 2006 г.), «Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился с письмом к гендиректору Первого канала К. Эрнсту с требованием „остановить производство телепередач, пропагандирующих оккультные антинаучные знания и методы оздоровления“». Глава епархии констатировал, что в эфире канала изобилуют программы о магии, гадании, сглазе и порче… Архиепископ отметил, что в программах „практически отсутствует контр-мнение священнослужителей, медиков и психологов на представленную проблему либо оно крайне коротко“». Он упрекнул менеджеров Первого канала в лоббировании оккультного просвещения и призвал вспомнить, что главной функцией телеканала „является просветительская функция“».

В своем обращении священнослужитель выразил даже изумление: „Это просто невероятно! XXI век на дворе, и я, архиерей Русской Православной Церкви, не раз ложно обвиняемой в противлении научному прогрессу, встаю на защиту науки и просвещения, в то время как „прогрессивная элита“ масс-медиа тиражирует на многомиллионную аудиторию лженаучные знания, средневековое мракобесие и суеверия».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: