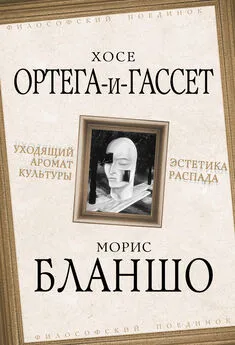

Морис Бланшо - Рассказ?

- Название:Рассказ?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7331-0271-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Морис Бланшо - Рассказ? краткое содержание

Морис Бланшо (р. 1907) — не только один из крупнейших мыслителей ушедшего века, оказавший огромное влияние на самоосознание всей современной гуманитарной мысли (по словам Мишеля Фуко, "именно Бланшо сделал возможным рассуждения о литературе"), но и автор странной, до сих пор не вполне освоенной критикой прозы. Отказавшись после первых опытов от традиционного жанра романа, все остальные свои художественные тексты писатель отнес к оригинально трактуемому жанру recit, рассказа (для него в эту категорию попадают, в частности, "Моби Дик" и "В поисках утраченного времени").

Настоящее издание представляет собой полное собрание "рассказов" Мориса Бланшо и посвящается девяностопятилетию писателя.

Рассказ? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особняком стоит долгое время остававшаяся единственной полновесная монография, посвященная писателю (вышеупомянутая “Морис Бланшо и проблема письма”), в которой Франсуаза Коллен попыталась переложить на академический язык (пусть даже левинасовской) философии “систему” (излишне упоминать об абсурдности этого слова в данном контексте) Бланшо. Попытка эта, в каком-то смысле вполне успешная (см., например, похвалы ей в интервью с Левинасом), [24] Entretien avec André Dalmas, La Quinzaine Litteraire, no. 115, 1971.

в то же время прибегает к негодным средствам, это — шаг назад, попытка вернуть номадическую мысль Бланшо из скитаний в литературном пространстве к уютной оседлости традиционно картографированного философского быта, попытка триангулировать это парадоксальное, ночное в своей пустоте пространство внеположности, внепространство , тогда как дискурс Бланшо, конечно же, артикулирован по отношению к классической философии с ее терминологической разработанностью/закрепленностью как дискурс другого.

И, конечно же, до сих пор выделяется глубиной сотворческого проникновения в мысль Бланшо статья Фуко “Мысль извне” из того самого номера Critique , двадцать лет спустя изданная отдельной брошюрой, [25] M. Foucault. La Pensée du dehors, Fata Morgana, 1986.

в которой помимо всего прочего Фуко прочерчивает траекторию “инакомыслия” Бланшо (оставляя в праотцах вдохновителя негативной теологии Псевдо-Дионисия Ареопагита): от Сада, через Гельдерлина, Ницше, Малларме, Арто, Батая, Клоссовского… все до единого — герои критических штудий самого Бланшо!

С годами ситуация, естественно, не могла не измениться, и за освоение наследия Бланшо вслед за великими или, хотя бы, оригинальными одиночками постепенно принялся литературоведческий мейнстрим. Поток публикаций о нем, неторопливо нараставший на протяжении 70-х и 80-х годов, привел в 90-е к паводку: помимо сотен статей, десятка полтора книг увидело свет во Франции, примерно столько же — в англоязычном мире (где, если не ошибаюсь, первая — или, может быть, вторая — посвященная ему монография вышла лишь в 1994 году), но более всего впечатляет поток диссертаций: в одном Энн Арборе за последние годы их опубликовано более тридцати. К сожалению, именно эти учебные, заведомо послушные закону, даже трансгрессия которого недостаточна для Бланшо, тексты зачастую и служат материалом для написания импозантных монографий, и если когда-то Бланшо начинал с сомнений по поводу статуса литературы, то после чтения таких работ впору усомниться в статусе уже литературоведения. Увы, общим местом этой критики стало жесткое, достаточно волюнтаристское проецирование почерпнутых из однозначно истолкованной теоретической мысли Бланшо схем на податливую живую ткань его прозы — безо всякой заботы о возникающих натяжках и швах. При этом, если, говоря заведомо условно и забывая о позднейших книгах, прибегнуть к предлагавшейся выше "разметке” его пути, современный критический мейнстрим все еще пребывает на стадии “Взгляда Орфея”, неохотно покушаясь даже на “Пение Сирен”. [26]

Что же призывает писать, когда прекращают навязываться книжное время, определяемое отношением начало-конец, и книжное пространство, определяемое развертыванием, исходя из некоторого центра? Притягательность (чистой) внеположности.

Время книги, определяемое отношением начало-конец (прошедшее-грядущее), исходя из некоего присутствия. Пространство книги, определяемое развертыванием, исходя из некоего центра, в свою очередь представляемого как поиск истока […]

Когда мы начинаем писать, мы не начинаем или же не пишем: писать не сочетаемо с началом. (“Отсутствие книги”, op. cit., стр. 127–128).

Итак, какие же траектории прочерчивает в прозе письмо Бланшо от “Литературы и права на смерть” к “Отсутствию книги”? Прежде всего оно ведет к отказу от философского дискурса как метадискурса, от телескопического самоуглубления — вслед за обращенной на себя мыслью — и языка, ибо язык должен быть обращен вовне (во-в-не), должен сам нарастить на себя пустоту для отступа, удаления от/из себя — своим полным напряжением, беспрерывно прерывающимся самопреступанием, выходом за самим же на себя наложенные пределы. Литература при этом чисто негативна, чужда диктату репрезентации, она — форма надрыва языка, сама его нестабильность, языковой катаклизм; своей апофатикой она отбрасывает тень на все остальное; субъект литературы — не язык в его положительной данности, а никогда еще не данная пустота, где он нарабатывает свое значение и без которой ему нет места. И в собственной прозе Бланшо мимикрирующая под репрезентацию повествовательная ткань вместо создания образов предельным напряжением письма стремится их разгрузить, их просветлить (отсюда пресловутая темнота), происходит ее растворение вокруг немногих констант — точек разрыва — как на уровне бытия, так и на уровне сущего; рвутся временные связи (время — стихия диалектики), заменяемые пространственными скрепами (пространство — вотчина литературы). [27]Константы, они же лейтмотивы и лейттемы, кочуют со страницы на страницу, из книги в книгу; наиболее навязчивые — смерть, свет/тьма (а прежде всего — день/ночь), зрение/незрячесть, закон; но тут и холод, и голос, стакан воды, оконное стекло — и, конечно же, топология и топография внутреннего и наружного — дома, комнаты, коридоры, двери, замки/ключи и, опять же, делающие возможным и непреодолимым рас-стояние, смыкающие конечное и бесконечное взгляды и голоса — Орфея? Сирен?

Зрение, взгляд, день, ночь. С одной стороны, они организуют внутреннее пространство прозы Бланшо, именно зрячий взгляд устанавливает дистанцию между предметами, отделяет, вместе с тем по принципу дальнодействия их сближая: объединяя. С другой — свет, начиная с пресловутой пещеры Платона, после стольких веков развития европейской философии уже не может быть оторван от света истины [28]— вотчины оче-видности, на-глядности; день и ночь не могут избавиться от бремени просвещения/ обскурантизма, знания/неведения. День: закон, истина, очерченное, конечное; ночь: преступание, заблуждение, бесформенное, бесконечность. Но при этом мир Бланшо — отнюдь не уютный и безопасный, обживаемый манихейский мир, ибо в “сердце тьмы” обнаруживается другая ночь, [29]она же чистая бездна, ничто, пустое множество математиков, — остающийся всегда в-не источник деления на свет и тьму, утверждающий законность преступания закона закон, и запускающий, и исключающий возможный дуализм. Эта ночь внеположна мысли, которая бесконечно тщится ее в себя вобрать, это о ней говорится в “Темном Фоме”: “Вскоре ночь стала казаться ему еще более темной, более ужасной, чем любая другая ночь, словно она и в самом деле выступила из раны мысли, которая уже больше себя не мыслила, мысли, иронически воспринятой в качестве предмета чем-то от мысли отличным. Это была сама ночь”. Во взгляде Орфея свершается Mysterium Coniunctionis дня и другой ночи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: