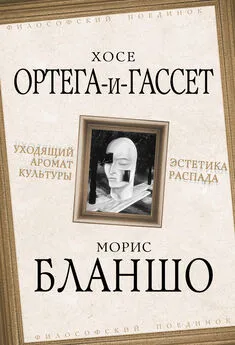

Морис Бланшо - Рассказ?

- Название:Рассказ?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7331-0271-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Морис Бланшо - Рассказ? краткое содержание

Морис Бланшо (р. 1907) — не только один из крупнейших мыслителей ушедшего века, оказавший огромное влияние на самоосознание всей современной гуманитарной мысли (по словам Мишеля Фуко, "именно Бланшо сделал возможным рассуждения о литературе"), но и автор странной, до сих пор не вполне освоенной критикой прозы. Отказавшись после первых опытов от традиционного жанра романа, все остальные свои художественные тексты писатель отнес к оригинально трактуемому жанру recit, рассказа (для него в эту категорию попадают, в частности, "Моби Дик" и "В поисках утраченного времени").

Настоящее издание представляет собой полное собрание "рассказов" Мориса Бланшо и посвящается девяностопятилетию писателя.

Рассказ? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Проще по содержанию явно восточноевропейская по топосу “Идиллия”, впечатляющее предвосхищение гитлеровских (и эвокация сталинских) [35]концлагерей, рассказывающая, как обращается со счастьем тоталитаризм, — что заставляет с особым вниманием отнестись и к содержащимся в “Последнем слове” намекам на тоталитарный характер изображаемого в нем общества и его институций, и от отказа рассказчика от ролей Судьи и Учителя. Возникает в “Последнем слове” и “вставной” персонаж по имени Фома — это имя носит в ранней прозе Бланшо сквозной характер: так зовут и протагониста двух версий “Темного Фомы”, и главного героя второго романа писателя “Аминадав” (1942), названного, кстати, по имени младшего брата Левинаса.

В целом же, несмотря на миниатюрность и своего рода афористичность, обе ранние новеллы Бланшо примыкают скорее к близким им хронологически романам, чем к грядущим рассказам писателя.

Рассказ начинается там, куда роман не идет и тем не менее ведет своим отказом и барской своей небрежностью. Рассказ героически и претенциозно представляет собой рассказ о единственном эпизоде, эпизоде встречи Улисса и несостоятельного и притягательного пения Сирен (“Пение Сирен”, op. cit., стр 10).

В 1948 году Бланшо почти одновременно публикует три текста: развернутую статью “Литература и право на смерть”, в которой “снимая” понятого по Кожеву Гегеля, возводит негативную силу письма к той высшей негации, каковой является смерть, эта “возможность невозможности”, как будет он в дальнейшем цитировать Хайдеггера; свой третий — и, как окажется, последний — роман “Всевышний”, также отталкивающийся от Кожева — его теории “конца истории”, и первый прозаический текст, отнесенный Бланшо — как и вся его последующая проза — к разряду (речь идет не о традиционных литературных жанрах) рассказа (recit): три текста, эффектно оркестровавших вступление писателя в пору зрелости. Теоретическое обоснование разграничение между романом и рассказом получило заметно позднее, в статьях, собранных в “Грядущей книге”, в первую очередь — в уже упоминавшемся (и впервые опубликованном в NRF в 1954 году) эссе “Пение Сирен”. Если роман вполне в русле литературных канонов понимается Бланшо как некая миметическая конструкция, то противопоставляет он ему свое собственное, новое для литературоведения внежанровое определение recit, которое мы с известной долей приближения переводим как рассказ. Это не рассказ или повесть в традиционном “литературоведческом” смысле слова (достаточно вспомнить, что Бланшо числит по разряду рассказа и “В поисках утраченного времени”, и “Моби Дик”); recit, как правило, вовсе не употребляется для обозначения жанра (первый опыт подобного рода восходит к А. Жиду, также противопоставившему recit роману). Само слово recit — отглагольное существительное, обладающее привкусом повторности (rе-) и сохранившее в себе сильный заряд действия; recit посему — это процесс, но не жанр. [36]Recit — рассказ как речитация, ре-цитирование (вечное пережевывание, перетряхивание, переливание из пустого в порожнее) — тем не менее несет в себе, в отличие от “констативного” романа, [37]сильнейший перформативный заряд, “рассказ — отнюдь не отчет о событии, но само это событие, приближение к этому событию, место, где последнее призвано произойти пока еще грядущее событие, посредством притягательной силы которого рассказ, и он тоже, может надеяться стать реальностью”. И еще: “Рассказ есть движение к точке не только неизвестной, неведомой, чужой, но и такой, что она, кажется, не имеет до и вне этого движения ни малейшей реальности, и при этом столь властной, что только из нее одной и извлекает рассказ свою прелесть, так что даже начаться он может не ранее, чем ее достиг; однако только рассказ и его непредвиденное движение и предоставляют пространство, где точка эта становится реальной, могущественной, притягательной” ("Пение Сирен”, op. cit., стр. 10–11).

Если в роман письмо, являющее собой точку соприкосновения конечного и бесконечного, входит своей конечной составляющей, то рассказ — это как раз опыт бесконечности, внеположности письма, его негативной силы, наделяющей бесконечное конечным обличием, своей, иной (“говорить совсем не то, что видеть”) видимостью; посему он всегда привносит с собой отсутствие и смерть. И у самого Бланшо переход от романов к рассказам в какой-то степени отразил эту разницу, хотя, конечно, и его романы уже далеко ушли от мирной Итаки обустраивающегося среди бела дня мимесиса. Здесь вскрывается присущий рассказу парадокс: в отличие от романа, каждый рассказ может рассматриваться как истинный (поскольку является реальным событием) и при этом не должен так рассматриваться (ибо вне его нет того, что было “на самом деле”). Ярче всего этот парадокс отразился в двух рассказах, написанных в конце 40-х годов.

…ей я вечно говорю: “Приди", и, вечно, она здесь.

Первым рассказом писателя стал “СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР” ( L'Arret de топ. Gallimard, 1948). [38]В соответствии с этим изменилось и повествование: письмо по сравнению с предыдущими романами во многом проясняется и облегчается; антураж сведен до минимума: “персонажи” (их осталось считанное число) уже почти сбросили с себя мишуру имен (вместе с тем стоит все же отметить, что Ж. (J.) омонимично Je — я, Натали означает рождение, Кристиана, конечно же, может восприниматься как отсылка к Христу; помимо того, некоторые имена опять чреваты повторением: J. может быть инициалом Юдифи (Judith), героини последующего вскоре “Когда пожелаешь”, Луиза, опять же в роли сестры, фигурирует и в вышедшем в том же году, что и “Смертный приговор”, “Всевышнем” и, вспомним, была героиней “Последнего слова”); по-новому организовано внутреннее пространство наррации, повествование остается локально линейным, но отдельные его сегменты двусмысленным образом сочетаются в асимволические лабиринты; из сферы репрезентации удаляется почти (пока почти) все, кроме констант художественного мира писателя; недостерты внешние пространственные и особенно временные координаты (из привычных рамок которых — прошлое, настоящее, будущее — начинает при этом выходить сама наррация) происходящего; остраненно, например, выглядит упоминание о “внешних”, исторических событиях: Мюнхен, бомбардировки Парижа и т. д., имена Кафки, Моцарта.

Точность или, по крайней мере, подчеркнутость содержащихся в тексте датировок подвигла многих комментаторов к реконструкции как внутренней, так и “реальной”, то есть вписанной в большую историю, хронологии рассказываемых событий. На этом пути, например, Пьер Мадоль установил, что слепки рук и лица Натали сделала в тот самый день, когда потерялась в парижском метро, [39]а Джефри Мельман выстроил теорию разочарования Бланшо во французском фашизме. [40](Особую пикантность последним соображениям придает обнаруженный Лесли Хиллом факт, что датировки (с учетом дней недели) в тексте рассказа сбиты, и, например, основная из них, среда 13 октября, дата второй смерти Ж., относится никак не к 1938 году, как утверждается в рассказе, а либо к 1937-му, либо к 1948-му — году написания рассказа. Если это ошибка автора, то ей странным образом — быть может, иронически — вторят частые в тексте ошибки дверью.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: